定期借家賃貸はやめたほうがいい?後悔しない物件の選び方とメリットも紹介

「定期借家はやめたほうがいい」という話を聞いて、アパートやマンションの契約をためらってはいませんか。

「更新できずに退去させられたらどうしよう」「知らずに契約して後悔したくない」といった不安を感じている方も多いかもしれません。

定期借家契約は仕組みをよく理解せずに契約してしまうと、後悔につながるおそれがあります。

この記事では「なぜ定期借家はやめたほうがいいと言われるのか」という理由から、普通借家との違い、契約で失敗しないための具体的な注意点まで解説します。

最後まで読めばあなたのライフプランに合った部屋なのかを見極められるようになりますよ。

定期借家と普通借家の違い

賃貸物件の契約には、「定期借家契約」と「普通借家契約」の2種類が存在します。両者の違いは、契約の「更新」に関する考え方です。

2つの契約形態の特徴を、以下の表にまとめました。

| 比較項目 | 定期借家契約 | 普通借家契約 |

|---|---|---|

| 契約の更新 | なし(期間満了で終了) | 原則あり |

| 契約期間 | 自由に設定可能 | 原則1年以上 |

| 中途解約 | 原則不可 | 可能 |

| 貸主からの解約 | 不可 | 正当な事由が必要 |

「普通借家契約」は、入居者の居住権を保護することを重視した契約です。貸主側に正当な事由がない限り原則として契約が更新されるため、長期的に安定して住み続けたい方に適した契約といえるでしょう。

一方「定期借家契約」は、契約期間の満了をもって必ず契約が終了します。住み続けたい場合は、貸主と借主の双方が合意したうえで「再契約」が必要です。

ただし、貸主の都合で再契約を断られることがあり、居住の安定性は低いといえます。つまり「更新がない」点が定期借家の一番の特徴です。

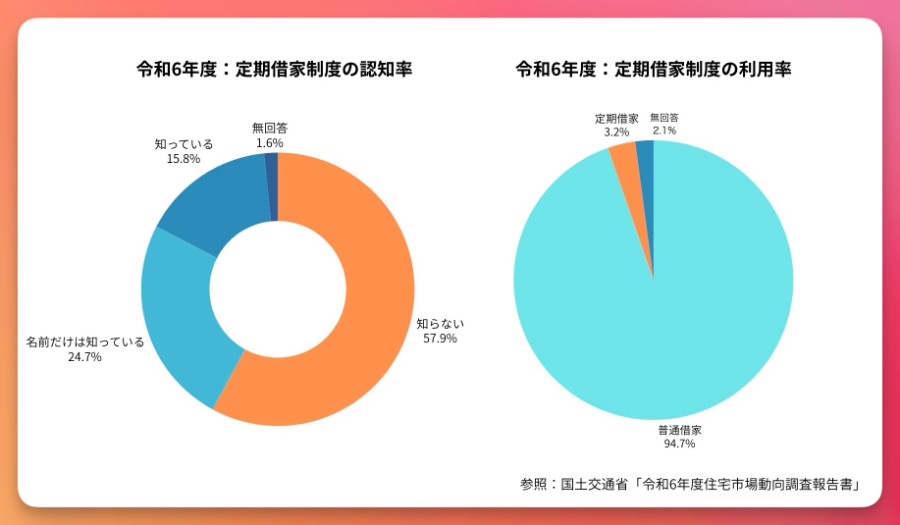

定期借家の認知度と利用有無の実態

定期借家制度の認知度を見てみると「知っている人」は15.8%にとどまり「名前だけ知っている人」が24.7%「まったく知らない人」が57.9%となっています。定期借家について深く理解している人は少数派といえるでしょう。

実際に利用したことがある人はわずか2.1%にとどまっており、制度の普及はまだ限定的です。

では、なぜ定期借家はこれほどまでに利用が広がっていないのか。次の項目で詳しく解説します。

定期借家のデメリット|やめたほうがいい・うざいといわれる理由を解説

定期借家契約が「やめたほうがいい」といわれる背景には、借主にとって不利になりうる複数の要因があります。

ここでは、定期借家契約の主なデメリットを5つ解説します。

- 契約更新がなく期間満了で原則退去となる

- 再契約時に家賃が値上がりしても交渉が難しい

- 途中解約に違約金がかかる場合がある

- 転職や結婚などライフプランの変更に対応しにくい

- 高額な退去費用や引越し費用が発生する

定期借家のリスクを理解することで、契約を検討する際に慎重に判断できるようになりますよ。

1.契約更新がなく期間満了で原則退去となる

定期借家契約は、契約期間の満了により賃貸借が終了するのが原則です。普通借家契約と異なり、法律上の「契約の更新」制度はありません。

住み心地が良く、今後も住み続けたいと希望しても、貸主との合意がなければ退去する必要があります。

とはいえ、貸主はいつでも一方的に契約を終わりにできるわけではありません。

契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に「契約終了のお知らせ」をする義務があります。もしこの通知がなければ、契約期間が過ぎたとしても、貸主は借主に退去を求めることができなくなります。

遅れて通知が届いた場合は、その通知を受け取った日から6ヶ月後が新たな退去期限となります。

再契約できる保証はない点にも注意

双方の合意があれば再契約できますが、判断は貸主に委ねられます。

法律上、以下のような借主側の個人的な事情を汲み取って、貸主は再契約に応じる義務はありません。

- 子供の学校区を変えたくない

- 地域に馴染んできたのにこの街から移り住みたくない

長期的な居住を望む方にとって、契約更新が確実ではない定期借家の不安定さは大きなリスクとなるでしょう。

参照:e-Gov法令検索|借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十八条

2.再契約時に家賃が値上がりしても交渉が難しい

貸主が再契約に応じてくれたとしても、安心はできません。定期借家の再契約は、あくまで「新しい契約」を結び直す行為です。

周辺相場の上昇などを理由に、貸主が賃料の引き上げを提示することがあり、借主が交渉したとしても貸主が応じなければ再契約は成立せず、退去する必要があります。

普通借家契約であれば、不当な家賃値上げに対して法的な対抗手段があります。しかし定期借家では、交渉における借主の立場が非常に弱いです。

3.途中解約に違約金がかかる場合がある

定期借家契約では、原則として契約期間中の途中解約が認められていません。 契約書に「解約権留保特約」という特別な条項がない限り、契約期間が満了するまで家賃を支払い続ける義務があります。

やむを得ない事情で途中解約が認められるのは、以下の条件をすべて満たす場合です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象物件 | 床面積が200㎡未満の居住用物件 |

| 解約理由 | 転勤・療養・親族の介護など、やむを得ない事情 |

| 手続き | 退去希望日の1ヶ月前までに解約を申し出る |

この条件に当てはまらない自己都合での解約は、非常に困難です。解約が認められたとしても、残存期間分の賃料を違約金として支払うことが一般的です。

普通借家契約であれば、多くの場合「理由を問わず」1ヶ月前の予告で解約できるため、定期借家は身動きが取りにくい契約だといえるでしょう。

専門家プロファイルでは、不動産の専門家である不動産コンサルタントの藤森 哲也さんが、以下のような質問に回答しています。

【質問(要約)】

事業目的で定期借家契約を結ぶ予定です。契約期間の途中で解約したくなった場合、特約を結ぶしかないのでしょうか?そもそも事業用だと、途中解約の特約を結ぶこと自体が難しいのではないかと不安です。

【回答】

不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご質問いただきました件ですが、事業用であっても「賃借人は〇ヶ月の予告期間により、 期間内であっても中途解約することができる」という特約が有効となります。

これに関しては、賃貸人が認めるかどうかがポイントとなり、予告期間を長めに設定することや、最低〇ヶ月は借りることなどを材料に交渉するケースもよくある話です。

特約が無い場合は、途中解約が認められるケースは少なく、そのケースというのが、 ゆう様もご存知かと思いますが、居住用として使用、床面積200平米未満、転勤や療養や新族の介護その他やむを得ない事情で使用を続けることができない場合です。

これについては、一部であっても居住用として使用していた場合は該当します。 ゆう様は個人として賃貸するとのことなので、「住居兼絵画教室」「住居兼事務所」 という形式で借りた場合も、特約が無い場合の途中解約の対象になる可能性が高くなります。

途中解約の可能性がある中で、事業用として定期建物賃貸借契約を締結するのであれば、 第一は希望の予告期間で途中解約できる特約です。予告期間で異論がでれば、予告期間を長めに設置することや一定期間はかりることなど、 貸主よりの条件で交渉となり、途中解約の特約自体を完全拒否であれば、「住居兼事務所」 として借りるという流れが一般的かと思います。

なお、定期建物賃貸借契約の注意点として、途中解約の場合に残存期間の賃料を 違約金として支払うことが条件となっていることも少なくないので、途中解除の権利と合わせて、それらの条件・条文がないか確認と排除しておく 交渉が賢明です。

(後略)

定期借家契約における途中解約は、事業用であっても居住用と同様、複雑な条件が絡みます。ご自身の状況に合わせて最適な契約を結ぶためには、専門家への相談が有効な手段となるでしょう。

4.転職や結婚などライフプランの変更に対応しにくい

人生には、転職や結婚、出産など、さまざまなライフイベントが訪れます。住まいは、このようなライフプランの変化に合わせて柔軟に変えていくことが理想です。

しかし、定期借家契約は原則として途中解約できないため、このような柔軟な対応が難しくなります。

たとえば、結婚や出産により家族が増え「もっと広い家に住み替えたい」と思うタイミングでも、契約期間に縛られてしまいます。

契約期間中は住み替えの自由度が低い点が、ご自身のライフプランを考える上でのデメリットといえるでしょう。

5.高額な退去費用や引越し費用が発生する

定期借家契約は、長期的に見ると経済的な負担が大きくなる場合があります。再契約できなければ、契約満了のたびに退去しなければいけないため、その都度引越しが必要になるからです。

引越し業者に支払う費用に加えて、新しい物件の敷金や礼金、仲介手数料といった初期費用がかかり、費用は数万円~数十万円単位になることも。

毎月の家賃が相場より少し安い定期借家でも、数年ごとにかかる引越し費用を考慮すると、結果的に普通借家より高くつくケースもあります。

定期借家を選ぶ際は、目先の家賃だけでなく、長期的な視点でコストを考えるとよいでしょう。

専門家プロファイルでは、不動産の専門家である不動産コンサルタントの菊池さんが、定期借家契約に関する以下のような質問に回答しています。

【質問(要約)】

2年契約の定期借家を検討中。管理会社は「普通に生活すれば問題ない」と言うが、子供もいるため騒音などが原因で2年後に再契約を拒否されないか心配です。契約時に特に注意すべき点はありますか?

【回答】

神戸市にて不動産コンサルタントをしているBLPの菊池と申します。

定期借家契約は契約期間が満了となれば、契約が確実に終了します。更新ではなく、あくまでも再契約というのが正しいと思います。

再契約を保証する内容が条文にあれば、再契約が可能です。どういう場合に再契約しないのか、契約書にどのように記載されているのかに注意が必要です。

再契約を保証する条文が曖昧であれば、解釈の相違で貸主とトラブルとなる可能性があります。再契約できない場合とは具体的にどういう場合なのか、しっかりと確認しておきましょう。その際、説明内容は口頭ではなく、文章等で残すのが理想です。

貸主はできるだけ優良な入居者を確保したいと考えています。わざわざ定期借家契約にしているのは、貸主にとって都合の悪い入居者を契約期間が終了したと同時に退去させるためです。

貸主にとって都合の悪い入居者とは、家賃を滞納する入居者です。ご質問者様が心配されているお子さんが原因で騒音トラブルになるケースは、貸主が再契約を拒む原因になるとは考えにくいと思います。ただし、あくまでも貸主の考え方によります。

再契約については、前契約と同様の内容で再契約すると、条文に記載はありますか?再契約時に、家賃が上がる可能性があるのかも確認が必要です。

定期借家契約は、貸主と借主の双方の合意が無ければ再契約できません。貸主が再契約を拒めば、再契約してもらえずに退去となります。普通の賃貸借契約のように、賃借人の権利が強く守られていません。契約書の条文をよく読み、その意図するところを理解した上で、契約するかどうかご検討ください。

定期借家契約は、転勤や結婚といったライフプランの変更に対応しにくいといった側面があります。契約前に少しでも不安や疑問があれば、今回の事例のように専門家に相談し、納得したうえで手続きを進めましょう。

デメリットだけじゃない?定期借家のメリット3つ

ここまで定期借家契約のデメリットを中心に解説してきましたが、一方でメリットも存在します。

ここでは、定期借家契約ならではのメリットを3つ紹介します。

- 相場より家賃が安い物件が見つかる

- 期間限定で良質な物件に住める

- 短期滞在といった目的に活用できる

どのような場合に定期借家が有利に働くのか、具体的に見ていきましょう。

相場より家賃が安い物件が見つかる

定期借家契約の物件は、地域や物件タイプによっては、同等条件の普通借家より家賃が低めに設定される場合があります。

その理由は、借主が負う「更新がなく、いずれ退去しなければならない」というリスクを考慮しているためです。

貸主側からすれば、空室期間をできるだけ短くしたいため、家賃を相場より低めに設定することで内見者を増やし、入居者を見つけやすくしているのです。

さらに、家賃だけでなく、敷金や礼金などの初期費用が割安になっているケースも。引越しにかかるトータルの費用を少しでも抑えたい方にとっては、この点は魅力的に映るかもしれません。

ただし、前述の通り、将来的な引越し費用も考慮して総合的に判断することが大切です。

期間限定で良質な物件に住める

市場にはあまり出回らないような、質の高い物件に住めるチャンスがあるのも定期借家の特徴です。たとえば、物件のオーナーが海外転勤や長期出張などで、一時的に自宅を空けるケースです。

このような物件は、もともとオーナーが住むために建てた物件であるため、一般的な賃貸物件に比べて、設備のグレードが高く内装が充実しています。本来なら賃貸に出されないような良質な分譲マンションやこだわりの戸建てに、一時的に住める可能性があるのです。

「次の引越しまでの数年間だけ、設備の整った快適な家に住みたい」という方にとって、理想的な暮らし方といえるでしょう。

短期滞在といった目的に活用できる

数ヶ月間の研修やプロジェクトのための滞在や、実家の建て替えやリフォーム期間中の仮住まいなどあらかじめ住む期間が決まっている場合は、定期借家契約の制度を有効に活用できます。

このような短期滞在の場合、普通借家契約で発生する「更新料」を支払う必要がありません。また、契約期間の満了とともに確実に退去できるため、次の住まいへの移行計画もスムーズに立てられます。

貸主側も、短期で貸し出すことが目的なので、お互いのニーズが合致しやすいのです。

短期的な住まい探しをしている方にとって、更新のない定期借家契約は最適な契約方法だといえるでしょう。

Yahoo!知恵袋では、以下のように定期借家を選ぶべきかの投稿が複数見られます。

めっちゃくちゃ条件のいい賃貸が定期借家でした、借りるべきでしょうか?2年の定期借家で再契約は1ヶ月分とのことです。引っ越しコスパを考えると5、6年は住みたいのですが、2年定期借家は本当に退去勧告が高確率でくるのでしょうか?

引用:Yahoo!知恵袋

現在物件を探し中で良い物件を見つけたのですが、定期借家・契約期間1年とあります。

これは更新なしで契約が1年で終了、という意味ですよね?となると、3~4年住むのには向いてないということですか?

引用:Yahoo!知恵袋

良い物件が見つかったものの、定期借家という点で迷う方もいらっしゃいます。専門プロファイルでは、専門家への相談が可能です。

悩みがある方はぜひご相談ください。

契約前に確認すべき重要ポイント5つ

ここからは、後悔しない賃貸契約を結ぶために、事前に確認すべき5つのポイントを解説します。

- 不動産サイトでの物件種別の確認

- 再契約できる可能性の確認

- 中途解約の違約金に関する特約を確認

- 大家が定期借家にする理由を確認

- 信頼できる不動産会社の選定

これらのポイントを押さえることで、予期せぬトラブルを未然に防げます。

1. 不動産サイトでの物件種別の確認

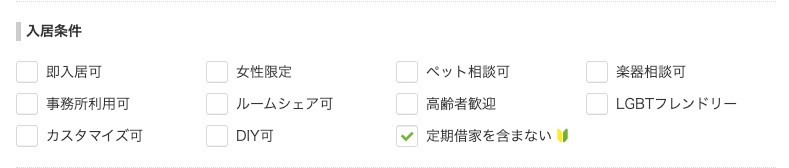

不動産情報サイトで物件を探す際は、まず契約の種別を絞り込むことが基本です。

多くのサイトには、検索条件の詳細設定に「契約条件」や「入居条件」といった項目があり、「定期借家を除外」などにチェックを入れるだけで、定期借家物件を最初から除外できます。

詳細設定で定期借家を除外できないサイトであれば、掲載されている物件情報の契約期間や備考欄に「定期借家」と明記されているケースが多いため、確認しておきましょう。

2. 再契約できる可能性の確認

定期借家物件を検討する際は、再契約の可能性について不動産会社を通じて貸主に確認することが重要です。法的な拘束力はありませんが、貸主の意向を知る上で大切な手がかりになります。

不動産会社には、以下のような点を確認しましょう。

- 過去にこの物件で再契約した入居者はいるか

- どのような条件であれば再契約ができるか

- 現時点で、将来的に再契約できない理由はあるか(例:建物の取り壊し予定など)

これらを質問することで、再契約が現実的なのか、それともまったく期待できないのかをある程度判断できます。曖昧な回答しか得られない場合は、再契約の可能性は低いと考えておいた方が安全です。

3.中途解約の違約金に関する特約を確認

中途解約の違約金に関する契約書にサインをする前に、途中解約に関する条項や「解約権留保特約」の有無を必ず確認してください。

「解約権留保特約」があれば、契約期間の途中でも解約できます。

ただし、その際には「解約の何ヶ月前に予告が必要か」「違約金が発生する場合はいくらか」といった条件が定められています。

これらの条件が許容範囲内であるか、慎重に検討しましょう。万が一の事態に備え、不利な条件になっていないかを確かめておくことも大切です。

専門家プロファイルでは、不動産の専門家である不動産コンサルタントの藤木 哲也さんが、賃貸契約における特約に関する以下のような質問に回答しています。

【質問(要約)】

定期借家の再契約にあたり、通常損耗を超える修繕費を借主負担とする特約があります。宅建士もガイドライン逸脱を認めていますが、この特約は交渉で修正・破棄できるのでしょうか?また、どのように交渉すればよいか教えてください。

【回答】

基本的にはこれに逸脱する特約は無効として扱われます。ただし、特約を盾にオーナー側が原状回復義務を主張してくる可能性が高くなることは否めないので、再契約時点での特約削除は、できるならば交渉されてみるとよいでしょう。

物件を紹介してくれた仲介会社には確かに説明責任はありますが、退去時のサポートは、入居時の仲介業務の対象外となっていると思われます。退去時はご自分で交渉することを心構えされておくのがよいでしょう。

契約書に記載された特約、特に中途解約や原状回復に関する条項は、サインする前にしっかりと確認することが重要です。今回の事例のように、不利な条件が含まれている場合もあります。少しでも疑問に感じたら、専門家に相談してリスクを回避しましょう。

4. 大家が定期借家にする理由を確認

貸主が普通借家ではなく、なぜ定期借家として貸し出しているのか、その理由を確認することも有効です。理由を知ることで、貸主の事情や物件の背景が見えてくることがあります。

例えば、以下のような明確な理由があれば、再契約はほぼ不可能だと判断できます。

- 数年後には自分たちが戻ってきて住む予定がある

- 将来的に建物を建て替える・売却する計画がある

- 将来的に親族への相続や貸し出しを考えている

貸主の事情を理解することで、その物件が自分の生活設計に合うかどうかを判断しやすくなるでしょう。

5. 信頼できる不動産会社の選定

安心して借家契約を結ぶために大切なことは、信頼できる不動産会社や担当者を見つけること。質問に対して誠実かつ明確に答えてくれる会社を選びましょう。

良い不動産会社や営業担当者は、定期借家と普通借家の違いを正確に説明できます。物件のメリットだけでなく、デメリットやリスクについても正直に話してくれるはずです。

契約を急かさず、こちらの疑問が解消されるまで付き合ってくれるかどうかも大切です。

とくに、契約形態のような重要な事柄について曖昧な説明であったり、確認を怠ったりする担当者は避けるべきです。

複数の不動産会社と接してみて、もっとも信頼できると感じた担当者と物件探しを進めることをおすすめします。

定期借家契約に関するよくある質問

最後に、定期借家契約に関するよくある質問にお答えします。

疑問をお持ちの方は参考にしてください。

転勤などやむを得ない事情がある場合、定期借家契約を途中解約できる場合があります。ただし、解約が認められるのは床面積200㎡未満の居住用物件に限られます。

手続きを進める際は、契約書で定められた予告期間も合わせて確認しておきましょう。

定期借家契約では、再契約を結ぶかどうかは貸主の判断に委ねられているため、拒否される場合もあります。

契約書に再契約を保証する特約がない限り、貸主は理由を問わず再契約を断れます。「再契約可能」と案内されていても、法的な拘束力はないと理解しておきましょう。

契約期間が経過したにもかかわらず物件から退去しない場合、裁判になる可能性があります。

退去せずに住み続けると、建物明渡請求訴訟を裁判所に提起されます。裁判で貸主の主張が認められれば、強制的に立ち退きさせられるだけでなく、不法占拠期間中の損害賠償金を請求されるおそれもあります。

事故物件が定期借家となるケースがあるのは事実です。

前提として、心理的瑕疵(過去にその物件で自殺や事件死などがあった事実)は、賃貸借取引においておおむね3年間は入居者に告知する義務があります。告知義務のある期間を埋めるために、定期借家契約が利用されることがあるのです。

ただし、定期借家はすべての物件が事故物件というわけではありません。転勤などの正当な理由も多いため、過度に心配する必要はないでしょう。

まとめ

本記事では、定期借家と普通借家の違いやデメリット、契約前に確認すべき重要ポイントを解説しました。定期借家契約は更新がなく、契約期間内に退去する必要があるため、長期居住には向きません。

一方で、家賃が安く短期滞在に向いており、良質な物件が見つかる場合もあります。

定期借家を選ぶ際は、契約前に普通借家との違いを理解し、信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。

この記事を読んでも特殊な事情などにより不安が残る方は、専門家が回答する無料Q&Aが充実した専門家プロファイルを活用してみてください。

あなたの状況に合わせた定期借家契約についてのアドバイスを得られます。気になるお悩みがある方は、相談してみましょう。