賃貸保証料を払いたくない!今すぐ実践できる不動産会社との家賃交渉術を解説

賃貸の初期費用の明細を見て「賃貸保証料って何?こんなに高いの?」と驚いたことはありませんか?敷金や礼金、仲介手数料だけでも大変なのに、さらに家賃の半月分から1ヶ月分もかかる賃貸保証料。正直払いたくない、と思うのは当然のことです。

特に最近は家賃保証会社の加入が必須のアパートやマンションも増えていて、「連帯保証人がいるのになぜ?」「これって本当に必要なの?」という疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。

確かに賃貸保証料は避けられないケースも多いですが、実は交渉次第で減額できたり、条件によっては回避できる方法もあります。基礎知識があれば、無駄な出費を抑えることも可能です。

この記事では、保証料の仕組みや相場といった基本から、支払いを回避する具体的な方法、さらには減額交渉のコツまで詳しく解説します。

初期費用の負担を少しでも軽くして、余裕を持って新しい暮らしをスタートさせたい。そんなあなたの理想を叶える方法を、一緒に見つけていきましょう。

そもそも賃貸保証料とは?仕組みと費用相場を解説

賃貸保証料って聞いたことはあるけど、具体的にどんな仕組みなのかよく分からないという方も多いのではないでしょうか。連帯保証人を立てているのに、なぜ追加で賃貸保証料が必要なのか疑問に思いますよね。

ここでは、賃貸保証料の基本的な仕組みから費用相場まで、みなさんが知っておきたいポイントを徹底解説します。

- 賃貸保証料は「家賃滞納リスク」に備える保険

- 保証料の種類と費用相場(初回・更新)

- 連帯保証人がいても加入が求められる理由

これらの基本を理解しておけば、不動産会社との交渉でも冷静に対応できます。納得できる契約に向けて、まずは保証料の仕組みをしっかり把握しておきましょう。

賃貸保証料は「家賃滞納リスク」に備える保険

賃貸保証料とは、大家さんが家賃滞納リスクに備えるための保険です。入居者が何らかの理由で家賃を支払えなくなった場合、保証会社が大家さんに家賃を立て替えます。

この仕組みは、貸主(大家さん)・借主(入居者)・保証会社の3者それぞれにメリットがあり、お互いが納得できる形で成り立っています。

| 関係者 | 役割・メリット |

|---|---|

| 入居者 | 保証料を支払うことで、連帯保証人が見つからなくても物件を借りられる |

| 貸主(大家さん) | 家賃滞納のリスクを回避し、安定した家賃収入を確保できる |

| 保証会社 | 保証料を収益として、立て替えサービスを提供する |

保証会社が立て替えた家賃は、入居者の支払い義務がなくなるわけではなく、後日入居者に請求されます。

立て替えた金額を回収するため、保証会社は督促したり法的手続きを進めたりできる権利を持っています。

保証料の種類と費用相場(初回・更新)

賃貸保証料には、契約時に支払う「初回保証料」と契約更新時に支払う「更新保証料」の2種類があります。

それぞれの費用相場は以下のとおりです。

| 賃貸保証料の種類 | 費用相場の目安 |

|---|---|

| 初回保証料 | 家賃の0.5~1ヶ月分 |

| 更新保証料 | 1~1.5万円程度 |

例えば、家賃8万円の物件の場合は初回に4万円〜8万円程度の保証料が必要です。

初回保証料を支払った場合、1年または2年ごとに1万円〜1.5万円程度の更新保証料が発生するケースが一般的です。

保証料は物件や家賃保証会社によって変動するため、契約前には必ず詳細な見積もりを確認しましょう。

連帯保証人がいても加入が求められる理由

「親族などの連帯保証人がいるのに、なぜ保証会社への加入が必須なの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

その理由の一つとして、2020年4月に実施された民法改正が関連しています。

新法では、以下のように保証契約に新たなルールが定められています。

個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

個人根保証契約は保証人が個人である場合の保証契約のこと、極度額は、保証人が負う保証債務の上限額を指します。

従来のルールでは、未払い賃料や原状回復費用が膨らんだ場合、連帯保証人が無制限に債務を負うリスクがありました。

このようなリスクを防ぐため、2020年の改定で個人の連帯保証人を立てる場合には、必ず極度額を定めることが義務化されたのです。

このような理由から、連帯保証人の責任範囲に上限が設けられたことで、大家さんにとっては保証が不十分となり得るため、結果的に保証会社への加入が求められるケースが増えているのです。

専門家プロファイルでは、不動産コンサルタントの大槻 圭将さんが回答しています。

【質問(要約)】

両親が連帯保証人になっているにも関わらず、不動産会社から賃貸保証システムへの加入を求められました。両親も私も一部上場企業に勤務しており安定していますが、追加費用がかかる賃貸保証システムにはできれば加入したくありません。賃貸保証システムは必須なのでしょうか?

【回答】

入らなければならないと思います。

一般的には上場企業勤務ですとクレジットは高いと思います。

ただ上場企業勤務であれば家賃を滞納しないということとイコールではありませんし、その上場企業が倒産しない保証もありません。(保証会社が倒産しない保証もないですが)

そういった意味で、貸主が保証会社ベタづけという条件を出すのも自由ですし、借主もその保証会社利用が嫌であればその物件を申し込まない自由があります。

ある意味、「礼金2ヶ月を払わないといけないのですか?」というのと同じで、これも物件の条件のひとつとして考えて物件選びをしていく形になると思います。

賃貸保証料は、物件によっては避けられない費用となる場合があります。

もし賃貸保証料についてさらに詳しく知りたい場合は、専門家プロファイルで相談してみてはいかがでしょうか。

賃貸保証料を払わずに済む3つの方法

保証会社の加入が当たり前になっている中で、「なんとか保証料を払わずに済む方法はないかな」と考えている方も多いのではないでしょうか。実は、物件選びや交渉次第で、保証料の支払いを回避できる可能性があります。

ここでは、実際に保証料を払わずに済んだ方々が活用している3つの方法をご紹介します。

- 保証会社が不要な物件を探す

- 大家さん・管理会社に直接交渉する

- 更新のタイミングで引っ越す

条件やタイミングが合えば数万円単位の節約につながることも。必ず成功するわけではありませんが、まずは試してみる価値は十分にありますよ。

1.保証会社が不要な物件を探す

最も確実な方法は「家賃保証会社への加入が不要」な物件を探すことです。例えば、公的機関が貸し出すUR賃貸住宅(※1)や個人オーナーが直接管理している物件などが該当します。

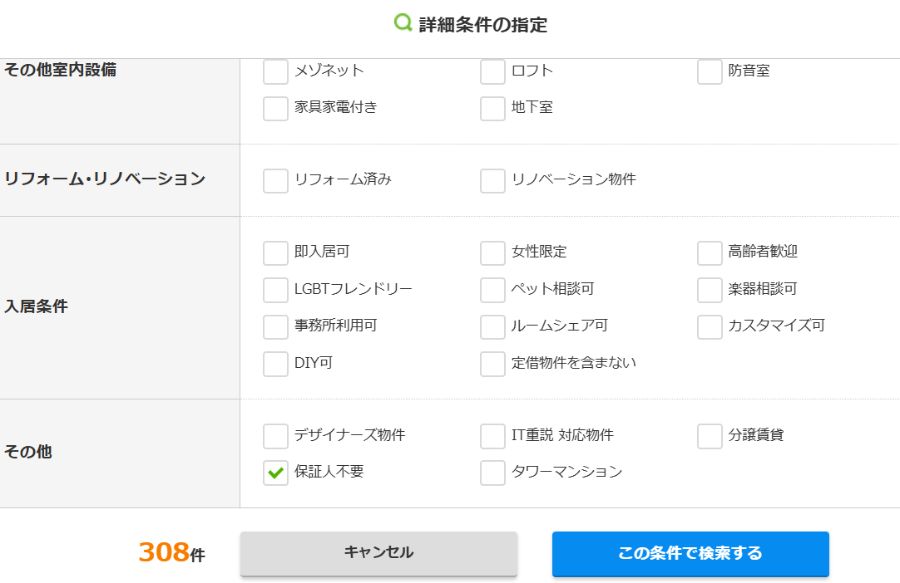

不動産ポータルサイトで「保証人不要」や「保証会社不要」といったキーワードで検索してみましょう。

また、特定のエリアや地域に密着した不動産会社は独自のネットワークにより、保証人不要の物件情報を持っている場合があります。

直接店舗へ足を運び「保証会社を使わない物件を探している」と相談してみるのも一つの手です。

(※1)参照:UR賃貸住宅|賃貸マンション・大規模マンションの物件情報

2.大家さん・管理会社に直接交渉する

気に入った物件が保証会社への加入が必要な場合でも、交渉の余地はあります。

たとえば、家賃を半年分や1年分まとめて前払いすることを提案すれば、滞納リスクが少ないと判断され、保証会社を利用せずに済む可能性も。

交渉時には収入額を証明する書類を提示し、支払い能力に問題がないことをアピールしましょう。

3.更新のタイミングで引っ越す

更新保証料を避けるなら、契約更新のタイミングで引っ越しを検討しましょう。賃貸物件の多くは2年契約となっており、期間満了時には契約更新の手続きが必要となります。

更新時には大家さんへの更新料と保証会社の更新保証料がかかります。この出費を避けるため、契約満了のタイミングで新しい物件へ移る人も少なくありません。

引っ越し先で保証会社不要の物件を見つけられれば、さらなる節約になるでしょう。初期費用を比較して、更新料を払うより引っ越した方が安くなり、お得になるケースもあります。

専門家プロファイルでは、不動産コンサルタントの藤森 哲也さんが以下のような質問に回答しています。

【質問(要約)】

気に入ったアパートの保証会社の審査に落ちてしまい、年金暮らしの父親に保証人を依頼することを考えています。父親が保証人になった場合でも審査はあるのでしょうか?また、借りることは可能でしょうか?

【回答】

(前略)

まず、部屋を借りようとした際に、大方は保証会社か保証人を求められますが、審査の基準などについて公表されているものは少なく、また、法的に決められた絶対的な審査基準があるというわけではないと思います。

保証会社単位の審査基準や、大家の求める絶対条件などはあるでしょうから、お父様で良いかどうか、その為の審査の有無や必要書類・必須条件などは、貸主次第となってきます。

(中略)

但し、大変失礼な話にはなってしまいますが、退職・隠居してらっしゃる方で、収入が年金のみの方ですと、保証人としては難しいという印象を受けます。

(中略)

質問の中で、「不動産会社指定の保証会社の審査に落ちた」とありましたが、別の保証会社ではダメなのか、お願いしてみては如何でしょう。

保証会社と言っても、一つ二つではありません。

(中略)

また、全国賃貸保証業協会加入の保証会社や、信販系保証会社など、系統が分かれているので、審査内容・情報共有の有無も違ってくると思います。

今回、アッキ様が通らなかった保証会社以外の会社では通ることもあるかもしれません。

(中略)

後々の人間関係なども考えれば、一般的に多くないはない保証人候補を回るより、いくつか別の保証会社でお願いできないか交渉してみるのも一つの方法です。

先に述べたように、部屋を貸すために必要となる条件は、法律で決めているというより貸主(大家)の意思によるところが大きいので、交渉する価値はあると思います。

(後略)

賃貸保証料の仕組みや相場について理解を深めることは、スムーズな賃貸契約に繋がります。専門家プロファイルでは、賃貸に関する疑問や不安を解決するための専門家が多数在籍しています。

ぜひあなたの状況に合わせた相談をしてみてください。

賃貸保証料を安く抑えるためのコツ・交渉術5選

賃貸保証料を完全になくすのは難しい場合もありますが、工夫や交渉次第で負担を軽減できるかもしれません。

引っ越し費用や敷金・礼金など、ただでさえ出費が重なる賃貸契約。賃貸保証料だけでも数万円節約できれば、新生活の準備に余裕ができますよね。

ここでは、賃貸保証料を少しでも安く抑えられる実践的で役立つコツや交渉術を5つご紹介します。

- 会社の福利厚生(社宅制度)を活用する

- 閑散期を狙って交渉する

- 連帯保証人を立てて減額交渉する

- 初期費用全体の減額を相談する

- 最低限の保証プランを選ぶ

これらの方法を組み合わせれば、数万円単位の節約も十分可能です。あなたに合った方法を見つけて、納得のいく賃貸契約を目指しましょう。

1.会社の福利厚生(社宅制度)を活用する

勤務先に社宅制度がある場合は、福利厚生の活用がおすすめです。企業が法人として物件を契約する「借り上げ社宅」は、賃貸保証料を含む敷金・礼金などの初期費用を全額会社が負担してくれることがほとんど。

家賃の一部も会社負担となるため、自分の支出を大幅に削減できます。

特に転勤が多い企業では手厚い住宅補助が用意されている場合が多いため、勤め先の福利厚生制度を確認してみましょう。

2.閑散期を狙って交渉する

賃貸保証料を減額したい場合は、交渉のタイミングも重要なポイント。

不動産業界の閑散期である6月〜8月の時期は引っ越し希望者が少なく、貸主側も入居者確保のために交渉に応じやすくなります。

この時期なら賃貸保証料だけでなく、家賃や礼金など他の初期費用の値下げ交渉も成功する可能性が高まります。

逆に1月〜3月の繁忙期は需要が集中するため、無理に交渉してもハードルが高いでしょう。

3.連帯保証人を立てて減額交渉する

信頼性の高い連帯保証人を立てることで、賃貸保証料の減額を交渉できる場合があります。安定した年収があり、社会的信用度の高い親族などを連帯保証人として提示し、減額交渉をしてみましょう。

信頼できる連帯保証人がいることで滞納リスクが低いと判断されれば、交渉に応じてもらいやすくなります。必ず成功するわけではありませんが、試してみる価値のある交渉術です。

4.初期費用全体の減額を相談する

賃貸保証料そのものの値引きは、保証会社の規定があるため難しいのが実情です。そこでおすすめなのが、保証料単体ではなく「初期費用全体」の減額を交渉する方法です。

賃貸保証料の減額が難しい場合でも、礼金やオプション費用など他の項目が値引きされることで、実質的な初期費用の負担を軽くできるでしょう。

5.最低限の保証プランを選ぶ

一部の保証会社では、賃貸保証の範囲が異なる料金プランを複数用意しています。例えば、家賃滞納のほかに、以下の保証を含むプランがあります。

- 退去時の原状回復費

- 駐車場などの固定費

- 水道光熱費などの変動費

例えば、家賃滞納だけを保証するシンプルなプランと、退去時の原状回復費用までカバーする手厚いプランでは、当然ながら前者の方が保証料は安くなります。

契約時に保証会社のプランを選ぶことができる場合は、最低限の保証範囲に絞ることで、費用を抑えられるでしょう。

どのようなプランがあるか、事前に不動産会社に確認しておきましょう。

Yahoo!知恵袋では、賃貸保証料が適正な金額なのか、また交渉は可能なのか、といった疑問の声が見られました。

家賃保証料として毎月3,400円支払っています。

年単位の更新料はなく毎月請求される形式です。

家賃は管理費込で76,000円ですが、 この家賃保証料は割高でしょうか。

また、更新月のタイミングで 家賃交渉できるという話はよく聞きますが、

家賃保証料も交渉する機会はあるのでしょうか?

引用:Yahoo!知恵袋

賃貸の保証料は仕組みが複雑であり、交渉の仕方もわかりにくいですよね。専門家プロファイルには、不動産契約に詳しい専門家も在籍しています。

初期費用を少しでも抑えるために、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

賃貸保証料を支払わないとどうなる?3つのリスクを解説

保証料の支払いが遅れそうになったとき、「少しくらい遅れても大丈夫かな」と思ってしまう方もいるかもしれません。でも実は、保証料の滞納は想像以上に深刻な問題につながる可能性があります。

ここでは、保証料を支払わないことで起こりうる3つの重大なリスク(デメリット)について、解説します。

- 契約解除や強制退去につながる

- 信用情報に傷がつき、今後の契約に影響する

- 遅延損害金を請求される

これらのリスクを事前に理解しておけば、万が一支払いが厳しくなったときでも、適切に対処できます。大切な住まいと将来を守るために、一つずつ確認していきましょう。

1.契約解除や強制退去につながる

賃貸保証料の支払いは、賃貸借契約における重要な義務の一つ。支払いを怠ると契約違反とみなされ、最終的には強制退去を命じられる可能性もあります。

賃貸保証料が未払いの場合、以下の措置が行われます。

- 家賃保証会社から電話や書面で連絡(督促状)が送られてくる

- それでも支払いがない場合、内容証明郵便による最終通告が送付される

- この段階でも対応しないと、保証会社は法的措置に移行し、賃貸借契約の解除手続きが始まる

支払いが一度遅れただけですぐに退去になるわけではありませんが、督促を無視し続けると法的な手続きを経て契約が解除され、住む場所を失うことになりかねません。

保証会社は家賃滞納時に大家さんへ立替えなければいけないため、保証料の未払いは信頼関係を大きく損なう行為とみなされます。

2.信用情報に傷がつき、今後の契約に影響する

賃貸保証料の滞納は、自分の信用情報に大きな傷をつけるリスクがあるため注意が必要です。

特にクレジットカード会社が運営する信販系の家賃保証会社を利用する場合、2ヶ月以上滞納すると、個人のローンやクレジットの利用履歴を管理する信用情報機関に「事故情報」として登録される可能性があります。

一度登録されてしまうと、滞納分を完済してから最長で5年間記録が残るため、クレジットカードの作成や住宅購入時のローン契約が難しくなるでしょう。

さらに、新しい賃貸物件の入居審査にも通りにくくなるなど、さまざまな場面で不利益を被るケースがあります。

3.遅延損害金を請求される

賃貸保証料の支払い期日に遅れた場合、本来支払うべき金額に加えて「遅延損害金」も請求されます。

遅延損害金の利率は保証会社によって異なり、支払いが遅れるほど負担は雪だるま式に増えていきます。

軽い気持ちで滞納すると、最終的に支払う総額が当初の金額よりも大幅に膨らんでしまうことを覚えておきましょう。

専門家プロファイルでは、不動産業の専門家である向井啓和さんが、以下のような質問に回答しています。

【質問(要約)】

UR住宅から民間の賃貸アパートへ引っ越したいが、保証会社の審査に落ちてしまった。転職して勤続日数が半年と短く、過去にクレジットカードの引き落としが数回できなかったことがある。家賃滞納はないものの、勤続年数やクレジットカードの履歴が原因で審査に落ちたのか、理由と対策を知りたい。

【回答】

賃貸保証会社の保証と言う事ですが、形式要件のみの問題かと思います。実質的に公共交通機関にお勤めだったり、賃料と収入のバランスが取れているのであれば勤続年数がネックだった様に思います。

それ以外の、20年以上前の義母の話等は全く関係無いでしょうし、クレジットカードの引き落とし等も賃貸保証会社が調べるかどうかはありますが引き落とし残高が足りない事等は比較的頻繁に起こる事でこちらが原因にも思えません。

賃貸保証会社でも大手とそれ以外ではかなり差がありますので、もし大手のみに打診したのであれば勤続年数等で形式的にはねる可能性は無いとは言えない状態かと思います。

その為、賃貸仲介会社に他の保証会社にあたってもらえば宜しいと思います。saranyu様としてはショックだった事かもしれませんが時々その様な事は起こりますので…気にせずトライしてみて下さい。

補足

ちなみに申し込みされた時は試用期間は経過されてましたか?もし、試用期間中であると社員としての権利が保護されづらいので尚更審査通りづらいと思います。

賃貸保証料の支払いだけでなく、保証会社の審査には様々な要因が影響します。もし賃貸保証会社の審査について不安がある場合は、専門家への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

賃貸保証料に関するよくある質問

最後に、賃貸保証料に関するよくある質問にお答えします。

賃貸保証料の支払いは、法律で定められた義務ではありません。しかし、賃貸借契約書に「保証会社への加入および保証料の支払いを要する」といった旨の記載がある場合、契約上の義務となります。

契約に合意しない限り物件を借りることはできないため、事実上の義務と理解しておくのが現実的です。

一度支払った賃貸保証料は、原則として返金されません。保証料は、契約期間中の家賃滞納リスクを保証会社が引き受けることへの対価であり、いわば掛け捨ての保証料のようなものです。

そのため、契約期間の途中で解約しても、残りの期間分の保証料が月割りなどで返金されることはありません。ただし、賃貸契約が成立する前に入居をキャンセルした場合など、例外的なケースでは返金される場合があります。

更新保証料を支払わないと、督促や信用情報への影響など、保証料を滞納した場合と同様のリスクが生じます。

保証契約が更新されず、無保証の状態になってしまうため、貸主や管理会社から契約違反とみなされるでしょう。契約違反となった場合、最終的には賃貸借契約が解除され、退去を迫られる可能性があります。

更新料は必ず期限内に支払うようにしましょう。

入居者が保証会社を自由に選べるケースはほとんどありません。多くの場合、貸主や管理会社が提携している指定の保証会社を利用する必要があります。

これは、大家さん側が、取引実績があり信頼できる保証会社を指定したいと考えるためです。不動産会社によっては複数の保証会社と提携している場合もありますが、選択肢はかなり限定的といえるでしょう。

賃貸保証料の支払いを拒否すること自体は可能です。ただし、大家さんや管理会社は「契約の条件を満たしていない」と判断するため、賃貸契約を結べなくなります。

保証会社の利用が必須である物件を借りたい場合、保証料の支払いを拒否するのは現実的ではありません。

まとめ

本記事では、賃貸保証料の回避策や交渉術について解説しました。保証会社不要の物件を探したり、更新に合わせて引っ越したりすれば、賃貸保証料を支払わずに済みます。

また、大家さんや管理会社に直接交渉することで、費用負担を軽減できる可能性があります。連帯保証人を立てる方法や初期費用全体で減額を相談すれば、交渉に応じてくれるかもしれません。

しかし、支払いを怠ると信用情報に傷がつくなどの深刻なリスクがあるという注意点も理解し、契約は誠実に履行しましょう。

もし個別の疑問が残る場合は、幅広い専門家が回答する専門家プロファイルの無料Q&Aを活用して、不動産の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。