木造アパートはやめとけといわれる理由は?メリット・デメリットや賃貸選びの方法を解説

賃貸物件を探していると、家賃の安さで木造アパートに惹かれつつ、「木造って大丈夫かな…」って不安になりますよね。上の階の足音が響く、夏は暑くて冬は寒いなど、ネットで調べるほど心配事が増えていませんか?

「木造アパートはやめとけ」と言われるようにデメリットがあるのも事実ですが、実は対策次第で解決できることも。また、入居前に物件をしっかり確認しておけば、木造のデメリットを軽減して快適に過ごせるでしょう。

この記事では、木造アパートのリアルな住み心地から、家賃の安さ以外の意外なメリット、後悔しないための物件選びのチェックポイント、さらには入居後に自分でできる快適化テクニックまでくわしく解説します。

「安い物件で暮らしたいけど、生活の質は落としたくない…」そんなあなたの願いを叶える方法がきっと見つかります。

「木造アパートはやめとけ」といわれる6つの理由とデメリット

木造アパートを検討していると、「やめとけ」という話を聞いて不安になっている方も多いのではないでしょうか。家賃が魅力的でも、実際の住み心地はどうなのか気になりますよね。

確かに木造アパート特有の懸念点があるのも事実です。ここでは、みなさんが特に気になる6つのデメリットについて見ていきましょう。

- 防音性が低く隣人の生活音が響きやすい

- 断熱性が低く夏は暑く冬は寒い

- 気密性が低いため害虫が侵入しやすい

- 築年数が古い物件は耐震性が低い

- 火災保険料が割高になることがある

- 防犯面で鉄筋コンクリート造に劣る

これらの点を事前に理解しておけば、物件選びで確認すべきポイントが明確になります。デメリットを知った上で対策を考えれば、きっとあなたに合った選択ができるはずですよ。

1. 防音性が低く隣人の生活音が響きやすい

木造アパートの最大のデメリットとして、防音性の低さが挙げられます。壁や床の構造上、RC造(鉄筋コンクリート造)のマンションなどと比べて音を通しやすいためです。

実際に、隣の部屋の話し声やテレビの音、上の階の足音、水まわりの音などが聞こえてくるケースは少なくありません。特に音に敏感な方には、隣人の生活音が日々の大きなストレスになるでしょう。

物件によっては遮音材が十分でなかったり、居室のすぐ隣に浴室が配置されていたりすることもあり、他の構造よりも騒音問題がより深刻になりやすいといえます。

アパートとマンションの違い

アパートとマンションの明確な定義は法律で決められているわけではありませんが、一般的に建物の構造で区別されることが多いようです。

| 項目 | アパート | マンション |

|---|---|---|

| 構造 | 木造・軽量鉄骨造 | RC造(鉄筋コンクリート造)・SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造) |

| 階数 | 2階建て程度 | 3階建て以上 |

| 家賃 | 低め | 高め |

| 防音性 | 低い | 高い |

構造の違いは防音性能に直結します。

木造アパートは軽い素材で作られているため音を通しやすく、一方でRC造マンションは重く密度の高いコンクリートが使用されているため、音を遮る効果が高いのです。

ちなみに「木造マンション」という物件を見かけないのは、不動産業界の慣習によるものです。木造の集合住宅は構造や階数制限の関係から「アパート」と分類され「マンション」と呼ばれることはほとんどありません。

静かな住環境を重視する方や生活時間帯が不規則な方には、防音性能の高いマンションの方が適しているでしょう。

ただし、その分家賃は高くなる傾向にあるため、予算とのバランスを考えることが大切です。

木造アパートの防音性の低さは、入居してから後悔するポイントの一つです。X(旧Twitter)では、実際に鉄筋コンクリート造のマンションから木造アパートに引っ越したことで、騒音やそれに伴う揺れに悩んでいる方の投稿が見られました。

鉄筋コンクリートのマンションに住んでた時はあまり騒音気にならなかったけど、木造アパートに越してからちょっと困ってる

— メメメ子ちゃん (@mememeko_chan) May 27, 2025

音だけならまだいいけど、揺れるんだよね

震度1くらい

ドンドンっていう足音に合わせて揺れるの

木造ならこんなもんです?(うち最上階だから下か隣)

このように、音だけでなく振動まで伝わってしまうことに驚く方も少なくありません。もしあなたが音に敏感で騒音によるストレスを避けたいのであれば、物件選びの段階で慎重になる必要があります。

内見時に壁の厚さを確認したり不動産会社の担当者に過去の騒音トラブルの有無を尋ねたりするなど、後悔しないための対策を行いましょう。

2. 断熱性が低く夏は暑く冬は寒い

断熱性や気密性が低い傾向にあることも、木造アパートのデメリットです。

築年数や断熱施工の有無によって違いはあるものの、木造は構造上、部材の間に隙間が生まれやすく、外気の影響を受けやすくなっています。

そのため、夏は外の熱気が伝わりやすく冬は室内の暖かい空気が逃げやすいのです。快適な室温を保つには冷暖房を長時間稼働させる必要があるため、光熱費の負担が大きくなることも。

築年数が経過した物件では、経年劣化によって気密性がさらに低下していることも考えられます。

3. 気密性が低いため害虫が侵入しやすい

木造アパートは、気密性の低さから害虫が侵入しやすい点にも注意が必要です。

建物の構造上、鉄骨造やRC造と比べて隙間や亀裂が生じやすいのが特徴です。これらの隙間からゴキブリなどの害虫が侵入してしまうことも少なくありません。

また、主材料の木材はシロアリの格好の餌となってしまいます。特に湿気が多い場所ではシロアリ被害を受けやすく、建物の耐久性を著しく低下させる恐れもあるでしょう。

築年数が古くなるほど木材の劣化も進み、害虫のリスクがさらに高まる傾向にあります。

4. 築年数が古い物件は耐震性が低い

耐震性への不安も「木造はやめとけ」といわれる理由の一つです。

建築基準法では木造でも一定の耐震性が確保されています。ただし、これは現行基準を満たした物件に限った話。

特に注意が必要なのは、1981年6月1日に導入された「新耐震基準」以前の物件です。この基準は震度5強程度の地震でもほとんど損傷しない耐震性となっています。

2000年6月1日以降の「新耐震基準」では、より厳格な耐震性が定められました。この基準を満たさない古い物件は、大きな地震で揺れや損傷のリスクが高くなります。

新耐震基準から2000年基準でなにが変わった?

1981年の新耐震基準では「震度6〜7程度でも倒壊しない」という耐震性が求められるようになりました。でも実は、この基準だけでは不十分なことも。

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合の調査によると、新耐震基準で建てられた木造住宅でも、約8割が震度6強で倒壊する可能性があることがわかりました。

これは、1981年の改正では耐力壁の量などは見直されましたが、重要な部分が設計者の裁量に任されていたことが理由です。

そこで2000年6月の改正では、以下の3つが義務化されました。

| 改正内容 | 具体的な変更点 |

|---|---|

| 基礎形状の明確化 | 建物を支える基礎の仕様を統一 |

| 接合部の金物使用 | 柱と土台、筋交いの接合を強化 |

| 耐力壁のバランス配置 | 壁を計算して偏りなく配置 |

特に接合部の金物使用は大きな変更点です。地震で柱が抜けたり筋交いが外れたりすることを防げるようになりました。

これらの理由から、木造アパートを選ぶなら2000年6月以降の物件がおすすめ。

この基準をクリアしていれば、大地震での倒壊リスクをぐっと減らせます。

参照:日本耐震診断協会|「新耐震」でも倒壊の恐れ 2000年5月以前の木造住宅

5. 火災保険料が割高になることがある

鉄骨造やRC造の物件と比べて、木造アパートは火災保険料が割高になる傾向がある点もデメリットだといえるでしょう。

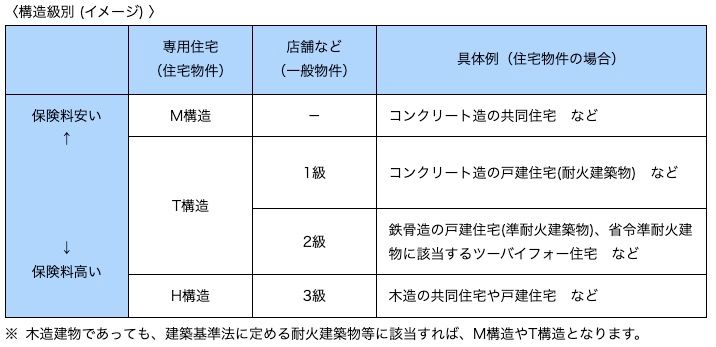

保険料は、「建物の燃えやすさなどのリスクに応じた区分」である建物の構造級別によって決まります。

火災保険では、建物の種類と性能によって構造級別が判定されます。木造アパートは基本的にH構造(3級)に分類され、保険料が最も高い区分です。

以下の表は日本損害保険協会による構造級別のイメージです。

一般的な木造の共同住宅や戸建住宅はH構造に該当します。ただし、省令準耐火建物の基準を満たすツーバイフォー住宅など、はT構造(2級)として扱われることもあります。

2インチ×4インチ(約5cm×10cm)の規格化された木材を組み合わせて作る木造住宅のこと。柱や梁ではなく、壁全体で建物を支える箱型の構造のため、一般的な木造住宅より火災に強い特徴がある。

木造アパートを契約する際は、提示される火災保険料を確認し、他の構造の物件と比較検討してみるのもよいでしょう。

6. 防犯面で鉄筋コンクリート造に劣る

防犯面で不安が残ることも、木造アパートのデメリットです。

窓やドアの構造が比較的簡素な物件が多く、防犯設備も限定的。RC造のマンションにあるようなオートロックや防犯カメラを備えた物件は少ない傾向にあります。

特に1階の部屋は、窓からの侵入が容易であるため注意が必要です。壁が薄いことで生活音が外に漏れやすく、一人暮らしであることや生活パターンを外部に知られてしまうリスクもあるでしょう。

セキュリティを重視する方は、物件の防犯設備を事前にしっかり確認することが大切です。

Yahoo!知恵袋では、木造アパートの構造に起因する害虫の発生に悩んでいる方の声が見られました。

木造アパート1階北向きの部屋に住んでいるのですが、夏に必ずGが発生します。害虫業者を読んだ方がいいでしょうか?

新築でまだ築3年とかで、部屋も綺麗にしてるし、ゴミは溜めないように捨てていて、ブラックキャップを半年置きに変えて、Gがいなくなるスプレーを定期的にまき、キッチンや洗面台、洗濯機の下などの排水管の隙間は全て埋め、ありとあらゆる対策をやっているにもかかわらずです。

今まで鉄筋コンクリートマンション3階、鉄骨造のアパート1階に住んだ時には同じやり方で対策していましたが、出たことは一度もありません。今の木造アパート1階がよくないのでしょうか。

木造アパートの1階に住むとそんなに部屋にGは出るものでしょうか?

引用:Yahoo!知恵袋

害虫の発生など建物の構造に起因する悩みは、安心して暮らすうえで大きなストレスとなります。個人での対策に限界を感じたら、住まいや暮らしの専門家に相談してみるのも一つの方法です。

より快適で安全な住まいを見つけるために、専門家プロファイルで気軽に専門家を探してみてはいかがでしょうか。

それでも木造アパートに住む4つのメリット

デメリットばかり聞いて「木造アパートはやめようかな…」と思った方、ちょっと待ってください。実は木造アパートには、鉄筋コンクリート造では味わえない独特の魅力があります。

ここでは、木造アパートならではの嬉しいメリットを4つご紹介します。

- 鉄骨造やRC造より家賃が安い

- 通気性が良く湿気やカビに強い

- おしゃれなデザインの物件が多い

- 柱が少なく家具を配置しやすい

これらのメリットを知れば、木造アパートも選択肢として魅力的に感じるかもしれません。あなたのライフスタイルや優先順位と照らし合わせて、きっと最適な物件選びができるはずですよ。

1. 鉄骨造やRC造より家賃が安い

木造アパート最大のメリットは、鉄骨造やRC造と比べて家賃が安いこと。鉄骨造やRC造と比べて建築コストが低く抑えられるため、その分が家賃に反映されています。

ポルティ家賃相場のデータによると、東京都品川駅周辺の木造1Kの家賃相場は、鉄骨、RC造よりも安いことがわかります。

月々の固定費である家賃を抑えられるのは、経済的に大きな魅力でしょう。浮いた費用を貯蓄や趣味に回せるため、ライフスタイルによっては最適な物件です。

2. 通気性が良く湿気やカビに強い

木材が持つ自然の調湿効果も、木造アパートの隠れたメリットです。木は湿気が多い時には水分を吸収し、乾燥している時には水分を放出する性質を持っています。

室内の湿度が一定に保たれるため、快適な住環境が実現しやすいでしょう。RC造の建物では結露が発生しがちですが、木造アパートなら結露しにくく、カビ・ダニのリスクを低減する効果が期待できます。

日本のジメジメとした気候において、カビやダニの発生を抑えやすい住環境は、健康面でも大きなメリットです。

3. おしゃれなデザインの物件が多い

木造には設計の自由度が高い特徴もあります。柱や梁で支える構造のため間取りの制約が少なく、デザイン性の高い物件が多いのも魅力です。

たとえば、デザイナーズ物件や大胆なリノベーション物件など、個性的なアパートが見つかりやすいでしょう。木のぬくもりを活かした内装が、温かみのある落ち着いた空間を演出。木造ならではの魅力といえます。

自分らしい暮らしを求める方にとって、木造アパートはおすすめの物件だといえるでしょう。

4. 柱が少なく家具を配置しやすい

設計の自由度の高さは、室内の使いやすさにもつながります。木造アパートは、室内に大きな柱や梁が出にくい構造の物件が多く、すっきりとした空間を確保しやすい点も特徴です。

そのため、インテリアを自分好みに配置できるでしょう。デッドスペースが生まれにくく、空間を有効活用しやすいのもメリットです。

模様替えを楽しみたい方や手持ちの家具をうまく配置したい方にとって、木造アパートは住みやすいといえます。

デザイン性や間取りの自由度が高い木造アパートですが、実際の住み心地、特に騒音について気になる方も多いようです。Yahoo!知恵袋では、まさにそうしたリアルな声が見られました。

木造アパートですが外観はオシャレです。騒音はしますよね。

お部屋の割りにはセキュリティがしっかりしていて家賃は安いかなと思いましたが、木造なのでその分騒音がすごいのかな…。

1987年の木造アパート+ロフト付きです。お部屋はすごくきれいで日当たりも悪くはなかったです。実家が木造で音は結構響くので、なんとなくこういう感じというのは分かります。トイレの水を流す音は聞こえますし、1階でくしゃみしている音や何かモノを落としたら聞こえます。クローゼットの開け閉めの音も聞こえます。

木造アパートとはこういう感じですよね。木造アパートに住んでいて快適だった方はいますか?

引用:Yahoo!知恵袋

デザインや間取りの自由度といったメリットがある一方で、やはり音の問題は物件選びで気になるポイントですよね。

実際の住み心地は物件の構造や環境によって変わるため、後悔しないためにも専門家のアドバイスを参考にすることをおすすめします。

後悔しない木造アパート選びのチェックポイント5つ

木造アパートのデメリットを聞いて不安になったけど、家賃の安さは魅力的…そんな風に迷っている方も多いのではないでしょうか。実は、ポイントを押さえて選べば、木造でも快適に暮らせる物件はたくさんあります。

ここでは、安心して住める木造アパートを見つけるための5つのチェックポイントをご紹介します。

- 築年数と耐震性を確認する(2000年6月以降が目安)

- 内見で騒音・断熱・建物の状態を直接チェックする

- 害虫対策の状況(換気口、駆除履歴など)を確認する

- 管理会社の対応力とメンテナンス状況を見極める

- 周辺の立地環境が騒音リスクにならないか確認する

これらのポイントをしっかり確認すれば、デメリットを最小限に抑えた優良物件が見つかります。家賃を抑えながら快適な暮らしを実現する、そんな理想の物件にきっと出会えるはずです。

1. 築年数と耐震性を確認する(2000年6月以降が目安)

木造アパート選びで最も重要なのが、築年数を確認することです。2000年6月1日以降に建築確認を受けた物件を選びましょう。

この日付以降に建てられた建物は、より厳格化された「2000年基準」を満たしています。

震度6強から7程度の大地震でも倒壊しにくいように設計されているため、安全性への懸念を解消できるでしょう。

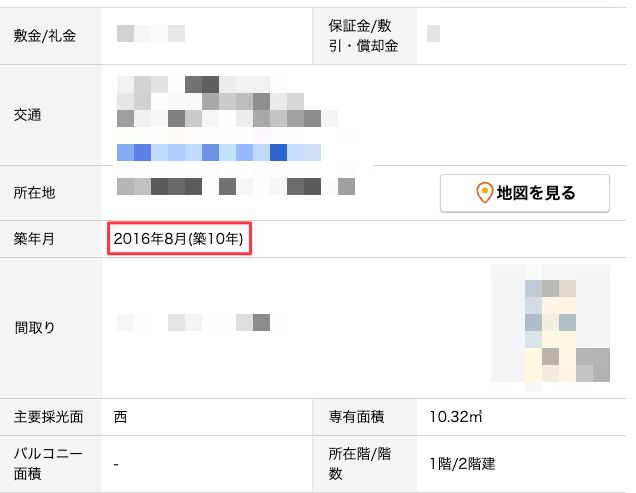

賃貸住宅検索サイトでの選び方

2000年6月移行に建築された木造アパートを選ぶ際は、賃貸住宅サービスの詳細検索から「築年数」を選択しましょう。

たとえば、不動産・受託情報サイト「ホームズ」であれば、物件情報の画面左側から築年数を選択できます(2025年9月時点)。「25年」または「20年以内」を選ぶとよいでしょう。

物件の基本情報を見れば、実際の築年月を確認できますよ。

2. 内見で騒音・断熱・建物の状態を直接チェックする

内見時には、書類だけではわからない住み心地を五感で確かめることが重要です。

まず、部屋の中央で手を叩いてみましょう。音が響く場合は遮音性が高いとは限りません。反響音は室内の吸音性や家具の有無にも左右されるため、壁や床の厚み・構造・素材なども併せて確認が必要です。

壁を軽く叩いてみて、重く鈍い音がすれば壁が厚い可能性があります。

これらは簡易的な方法ではありますが、物件選びのヒントの一つとなるでしょう。

また、窓が二重サッシになっているか壁に断熱材が入っているかなども、断熱性能を判断する材料となります。

床のきしみや傾き、水まわりの状態など、建物のメンテナンス状況も忘れずにチェックしましょう。

3. 害虫対策の状況(換気口、駆除履歴など)を確認する

害虫が苦手な方は、内見時に侵入経路となりそうな場所をチェックすることが大切です。

たとえば、外壁にある床下の換気口に防虫ネットが設置されているかなどを確認しましょう。

エアコンの配管を通す穴の周りに隙間がないか、網戸に破れがないかも重要なポイントです。

また、不動産会社の担当者や大家さんに、過去の害虫駆除の履歴や定期的な駆除サービスの有無を確認するのも有効な手段。

清潔に保たれているか、ゴミ置き場の管理状況なども見ておくと良いでしょう。

4. 管理会社の対応力とメンテナンス状況を見極める

快適な生活を送るためには、建物の管理会社の質も重要です。騒音トラブルや設備の不具合が発生した際に、迅速かつ適切に対応してくれる管理会社なら安心できます。

内見の際に、共用部(廊下・階段・ゴミ置き場など)がきれいに清掃されているかを確認しましょう。管理が行き届いている物件は、住民の満足度も高い傾向にあります。

加えて、過去に住民トラブルの有無やトラブル時の対応フローなどを質問してみることで、管理会社の姿勢をある程度把握できます。

5. 周辺の立地環境が騒音リスクにならないか確認する

物件自体の性能だけでなく、どのような場所に建っているかも騒音リスクに大きく関係します。木造アパートは外からの音が伝わりやすいため、周辺環境のチェックは欠かせません。

たとえば、幹線道路や線路の近くの物件は、交通騒音に悩まされる可能性があります。

また、学校や公園、商業施設の近くは、時間帯によって人の声や活動音が気になるかもしれません。

平日・休日や昼・夜など、異なる時間帯に物件の周りを歩いてみて、実際の様子を確認することをおすすめします。

Yahoo!知恵袋では、実際に木造アパートを内見した際に、室内の音の響きや反響が気になったという声が見られました。

木造アパートを内見してきました。

良い物件だったのですが、不動産屋さんと話しているときに、

声が反響するのが気になりました。

吸音性が低いのだと思いますが、これはどういった影響がありますか?

吸音性の高い(というか声が反響しない普通の部屋)部屋に比べ、

隣に音が聞こえやすいとか、下に足音が響きやすいとか。

コンクリートだと反響するイメージがありますが、

木造でも響くのだとびっくりしました。

引用:Yahoo!知恵袋

このように、物件の資料だけではわからない実際の音の響きは、内見時に初めて気づくことも少なくありません。後悔しない物件選びのためにも、不安な点は専門家に相談してみるのがおすすめです。

入居後に自分でできる騒音・寒さ対策

木造物件に住み始めてから隣の音が気になったり、冬になって思ったより寒いと感じたりしている方も多いのではないでしょうか。でも諦める必要はありません。ちょっとした工夫で住み心地は大きく改善できます。

ここでは、賃貸でも簡単にできる4つの対策をご紹介します。

- 床に防音マットや厚手のラグを敷く

- 窓に遮音カーテンや断熱シートを貼る

- 壁際に本棚などの家具を配置する

- ドアや窓の隙間をテープで埋める

どれも原状回復の心配なく、手軽に始められる方法ばかり。一つずつ試していけば、騒音や寒さの悩みが解消され、木造アパートでも快適に暮らせるようになりますよ。

床に防音マットや厚手のラグを敷く

床から伝わる音対策として、防音マットや厚手のラグを敷くことで、自身の足音が下の階へ響くのを軽減できます。

厚手の防音マットでは、15〜25デシベル程度の騒音を削減できるといわれています。コルクマットやウレタン製のマットなど、さまざまな種類が市販されているため、インテリアに合わせて選びましょう。

リビングや寝室など、長時間過ごす部屋に敷くことで、静かで快適な空間を作れます。

窓に遮音カーテンや断熱シートを貼る

窓は、音と熱の主要な出入り口。この2点を対策することで、騒音と寒さの両方を軽減できます。

遮音カーテンは特殊な織り方によって音を吸収・遮断する効果があり、外からの騒音を和らげます。

窓に関しては断熱シートを貼ることで、冬の冷気の侵入を防ぎ、室内の暖房効率を高められるでしょう。

どちらもホームセンターなどで手軽に購入でき、取り付けも簡単なため、試してみてくださいね。

壁際に本棚などの家具を配置する

隣の部屋からの生活音が気になる場合は、壁際に大きめの家具を置くようにしてみてください。

本がぎっしり詰まった本棚や洋服がたくさん入ったタンスなどは、質量が音の伝達を物理的に妨げるため、防音効果を期待できます。

ベッドの位置を隣室との壁から離し、代わりに収納家具を配置するといったレイアウトを考えてみましょう。

家具の配置を変えるだけで、音の聞こえ方が大きく変わることがあります。

ドアや窓の隙間をテープで埋める

意外と見落としがちなのが、ドアや窓のわずかな隙間。こうした隙間からも、音や冷気が侵入してきます。

市販の隙間テープを使ってこれらの隙間をふさぐだけで気密性が高まり、防音・断熱効果が向上します。数百円から購入できる安価なアイテムですが、効果の高さは侮れません。

簡単に設置できてすぐに効果を実感できる、コストパフォーマンスの高い対策といえるでしょう。

Yahoo!知恵袋では、お金をかけずにできるアパートの騒音対策について、具体的な方法を模索する声が見られました。

木造アパートの騒音対策について質問させていただきます。

お金がないのであまりたいした事は出来ないのですが、隣の部屋の人の騒音を少しでも避ける為にタンス等を隣の部屋側の壁に並べようと

思っているのですが意味はあると思いますか?

多額のお金をかけずに騒音対策の仕方(隣人の部屋の騒音を避ける方法)を他に知っている方いらっしゃったら教えて下さい。

お手数おかけしますが回答よろしくお願いいたします。

引用:Yahoo!知恵袋

アパートの騒音は切実な問題ですが、できるだけ費用は抑えたいものですよね。より効果的な対策や、ご自身の状況に合ったアドバイスが欲しい場合は、専門家プロファイルで騒音対策のプロに相談してみてはいかがでしょうか。

木造アパートに関するよくある質問

最後に、木造アパートに関するよくある質問にお答えします。疑問をお持ちの方は参考にしてください。

新築であっても木造である以上、RC造と同等の防音性能を期待するのは難しいようです。

ただし建築技術は年々進歩しており、近年の新築物件では壁の中に遮音材や吸音材を入れるなど、音漏れ対策が強化されているケースが増えています。

特にCLT(直交集成板)といった新しい建材を使った建物は、従来の木造より優れた音響性能を持つことも。新築というだけで判断せず、どのような防音対策が施されているかを具体的に確認することが重要です。

どちらが良いかは、何を優先するかによって異なります。それぞれのメリット・デメリットを比較して判断しましょう。

| 項目 | 木造アパート | 鉄骨造アパート |

|---|---|---|

| 家賃 | 〇 安い | △ 高い |

| 防音性能 | △ 低い | 〇 高い |

| 断熱性能 | 〇 高い(木の特性) | △ 低い (熱が伝わりやすい) |

家賃を最優先するなら木造、防音性を少しでも重視するなら鉄骨造、というように自身の価値観で選択するのが良いでしょう。

ただし、実際には築年数や工法によっても違いが出るため、詳細を確認することをおすすめします。

建物の構造上、隙間が多くなりがちで侵入経路ができやすい木造アパートは、他の構造に比べて害虫が出やすい傾向があるといえます。

ただし、これはあくまで傾向であり、物件の管理状態や周辺環境に大きく左右されます。築年数が浅く、清潔に管理されている物件であれば、害虫のリスクは低くなるでしょう。

そのため、内見時にゴミ置き場が清潔か、建物周りに草木が生い茂っていないかなどをチェックすることをおすすめします。

まずは、いつ、どのような音が、どのくらいの時間続いたかを具体的に記録することから始めましょう。その記録をもとに、相手に直接苦情を言うのではなく、管理会社や大家さんに相談してください。

直接の苦情は、さらなるトラブルにつながるおそれがあります。管理会社から全戸への注意喚起や特定の部屋へ連絡してもらうのが適切な対処法です。

それでも改善されない場合は、警察の相談窓口(#9110)に連絡する方法もありますよ。

十分な防犯設備と立地を厳選すれば安全性は高められますが、低層木造アパートは侵入窃盗の標的になりやすいことが統計で示されています。(参照:警察庁|令和5年の犯罪情勢)そのため、物件選びと自主対策が必要です。

最低でも2階以上の部屋を選び、モニターつきインターホンのある物件を優先するのがおすすめ。窓に補助錠を取り付けたり、防犯フィルムを貼ったりするなどの自己対策も有効です。

また、物件周辺の街灯の多さや、夜間の人通りなども確認しておくと、より安心して暮らせます。

まとめ

本記事では「木造アパートはやめておけ」といわれる理由や、後悔しないための物件選びについて解説しました。木造アパートは防音性や断熱性の低さに注意が必要ですが、家賃の安さという大きなメリットがあります。

築年数が浅く、管理状態の良い物件を選び、入居後に適切な対策を講じれば、快適な生活は十分に可能です。

さらに、幅広い分野の専門家が回答する無料Q&Aが充実した専門家プロファイルを活用すれば、木造アパートに関して、あなたの状況に合わせたアドバイスを得られます。

ぜひ気になることを質問してみてください。