HSS型HSPに向いてる仕事7選|特性を活かす働き方とおすすめの適職を解説

HSS型HSPの方の中には「刺激的な仕事に挑戦したいけれど、人より疲れやすい」「今の仕事が合っていない気がする」といった葛藤を抱えている人もいるのではないでしょうか。

好奇心旺盛な自分と繊細で敏感な自分。その両方を満たせる仕事をどう選べばいいか、迷ってしまう方も少なくありません。

この記事では、HSS型HSPの特性と向いている仕事、避けたい環境や特性に適した仕事を見つけるための方法を解説します。

HSS型HSPという個性を強みに変えたい方や自分らしい働き方を見つけたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

あなたの今後のキャリア選びに必要な方向性が見えてくるはずです。

この記事はあくまでも「HSS型HSPの傾向の一例」として特徴や悩みを紹介しています。個人の経験や元々の性格によって異なります。

HSS型HSPが仕事で活かせる2つの主要特性

HSS型HSP(刺激を求めつつも繊細な気質を持つ人)には、職場で大きな力となる特性があります。ここでは、その中でも特に仕事の成果に直結しやすい2つの特徴を紹介します。

- 刺激を求める好奇心が推進力となる

- 繊細さで仕事の質を高める

ご自身の特性を正しく理解し、仕事選びに活かしましょう。

1.刺激を求める好奇心が推進力となる

HSS型HSPの持つ旺盛な好奇心は、新しい知識や経験を吸収しながら前進する力となります。未知の分野への挑戦や新しい手法の導入に意欲を持てるため、変化の速いビジネス環境で重宝される場面が多いでしょう。

たとえば、新規事業の立ち上げや新サービスの企画などで力を発揮しやすい傾向にあります。

この姿勢はあなた自身の成長だけでなく、周囲のモチベーション向上にもつながるはずです。

2.繊細さで仕事の質を高める

HSS型HSPのもう一つの特徴である、物事を深く多角的に捉え、細かな点にも気づける繊細さにより、仕事の質を格段に高める効果が期待できます。

この能力は、他の人が見過ごしがちなリスクや間違いを事前に察知したり、顧客の隠れたニーズを汲み取ったりする場面で役立つことがあります。資料の誤字脱字や相手の感情の変化にも、敏感な場合が多いでしょう。

丁寧で質の高い仕事ぶりは、周りからの信頼獲得につながる場合もあります。

また、周囲から「この人に任せれば安心だ」という評価を得て過度な干渉が減ることで、本人のペースで落ち着いて仕事を進めやすくなるでしょう。

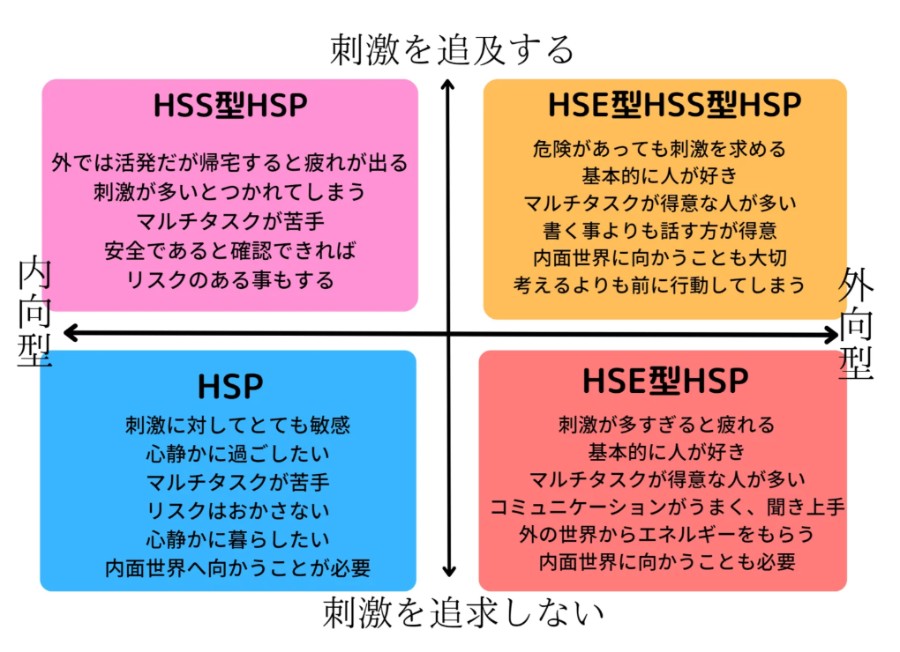

4タイプのHSPにおけるHSS型HSPの位置づけ

HSPには4つのタイプがあるといわれています。その中でHSS型HSPがどの位置づけになるのかを図で見てみましょう。

このように、HSS型HSPは「好奇心旺盛」と「繊細さ」という一見相反する特性を合わせ持つタイプです。そのため、刺激を求めつつも疲れやすいという独特のバランスが特徴です。

専門家プロファイルでは、心の問題カウンセラーである堀江健一さんが、ご自身の特性がHSPかもしれないと悩む方の相談に回答しています。

【質問(要約)】

人の感情に敏感すぎて眠れなくなったり、仕事で過剰に心配したりして生きづらさを感じています。感覚も過敏で一人でないと落ち着けません。これはHSPなのでしょうか。自分の感覚が他の人とどう違うのか分からず悩んでいます。

【回答】

初めまして、堀江と申します。お辛そうですね。普通の人でも誰かの為に泣いたり、肌触りを気にしたり、相手の表情で眠れなくなったりすることは、ある事でしょう。でもその感受性の高さの程度や感じてしまう頻度は大きく異なるものかと思われます。特にその影響による生き辛さの程度は、普通の人には想像も出来ないくらい。もちろんこうなんだと話して説明すれば、頭ではわかってくれるでしょうし、大変さも理解してくれると思いますが。逆に言えば、少しは説明しないと、まったくあなたがそんなに敏感である事は外からは見えない事になります。

(中略)

これは想像ですが、かふさんが人の表情や言葉の裏を読んだり、それで眠れなくなってしまうのは、感受性の高さにプラスして、どこかの時点で人から傷付けられるような体験をしてしまい、不安感を抱くようになってしまうような事があったのではないでしょうか?

感受性の高さは生まれつきの所もあり、鈍くするようなコントロールは難しそうに思いますが、不安感はカウンセリングなどで受け止める時の認知を変えることで、軽減出来るものかと思います。おそらく勘のようなものが働いて、保護者さんからのクレームが起きないように事前に防げていることも実際多いのではないかと思うのですが、ご自分に自信が持てていないなどの理由で、充分能力を発揮出来ていて、これだけやっているのだから大丈夫と安心できないのではないでしょうか。感受性が高いことと、不安を抱いてしまう事とは関連していますが少し違う部分の働きではないかと思うのですがいかがでしょう?むしろご自分の感受性をもっと信じてあげたほうが安心できて、余計な心配でエネルギーを使わずに済むように思います。

カフェインも神経が興奮し過ぎて過敏になってしまう傾向があり、摂りすぎはリラックスには不向きかと思いますので、少し控えてみてはいかがでしょうか?単純に夜眠れなくもなるでしょうし。少しでも生きやすくなられる事を祈っています。

HSPがもつ特性により、生きづらさを感じることもあるかもしれません。専門家プロファイルでは、今回ご紹介したような心の専門家に、あなたの悩みを相談できます。

HSS型HSPにおすすめの仕事や働き方7選

ここでは、HSS型HSPの「刺激を求める好奇心」と「繊細さ」の両方を活かせる7つの職種や働き方を紹介します。

- クリエイティブ職|創造性を活かす

- 営業職や企画職|変化を楽しむ

- IT専門職|集中できる環境で働く

- 対人支援職|共感力を強みにする

- 研究職やコンサルタント|探究心を活かす

- フリーランス|働き方の自由度が高い

- パラレルワーク|複数の興味を満たす

それぞれの仕事がHSS型HSPならではの強みをどのように引き出すのか、詳しく見ていきましょう。

1.クリエイティブ職|創造性を活かす

クリエイティブ職は独自のアイデアや新しい発想そのものが価値となるため、HSS型HSPのもつ感受性と独創性を存分に発揮できる可能性のある分野です。

特にWebライターやデザイナー、動画クリエイターといった職種はトレンドの変化が速い業界なので、好奇心旺盛で飽きっぽい気質も満たしながら常に新しいスキルを学べるでしょう。

ブログ記事の執筆のように、決まったテーマに沿った内容を作る仕事はまさにうってつけです。

自分のペースで仕事を進めやすい点も、HSS型HSPにとって大きな魅力です。集中したい時は没頭し、刺激が欲しい時は新しい表現方法を探求できます。

2.営業職や企画職|変化を楽しむ

営業職や企画職では相手のニーズを深く理解し、的確な提案が求められるため、HSS型HSPの共感力と探究心が大きな武器になることがあります。

HSS型HSPの繊細な共感力を活かし、顧客自身も気づいていないような隠れたニーズや課題を察知できるかもしれません。単なる商品紹介ではない、心から相手のためになるよう提案できるため、大きなやりがいを感じられる場合もあります。

新規事業の企画など、0から1を生み出す仕事も積極的にチャレンジすることで好奇心を満たせるでしょう。

ただし、厳しいノルマや過度な競争環境はストレスの原因になりがちなので注意が必要です。個人の裁量が大きく、自分のペースで働ける職場を選ぶことが大切です。

3.IT専門職|集中できる環境で働く

IT専門職は、知的好奇心を活かしながら一人で集中できる場面も多く、HSS型HSPに向いているとされる仕事の一つです。

おもにプログラマーやデータアナリストなどの職種が挙げられます。

これらの仕事は、在宅勤務やフレックスタイム制を導入している企業が多く、人間関係のストレスを減らしたり、静かな環境で業務に集中したりしやすい環境が整っていることも。

未経験からでもソフトウェア開発などの専門知識を身につけていく過程が、HSS型HSPの好奇心に響く場合もあります。

資格の取得などでスキルを高めれば市場価値が上がり、安定したキャリアを築ける点も魅力です。

4.対人支援職|共感力を強みにする

HSS型HSPの高い共感力は、人を支える仕事で役立つことがあるでしょう。相手の気持ちを敏感に察知し、心に寄り添えることが多いからです。

カウンセラーやキャリアコンサルタント、スポーツジムのインストラクターなどが共感力を強みにしやすい代表的な職種です。

あくまで個人差はありますが、相手の変化や成長を間近で感じられることに大きなやりがいを感じるでしょう。

多様なケースに対応する中で、新しい知識やスキルを学ぶ機会も豊富にあります。そのため、HSS型HSPの特性と職種の特性が合致しやすい面があるでしょう。

刺激過多や感情的負担には注意が必要ですが、「社会に貢献できている」という実感が得られれば、それが仕事へのモチベーションにつながる場合もあります。

5.研究職やコンサルタント|探究心を活かす

研究職やコンサルタントも、HSS型HSPの「深く考える力」と「知的好奇心」を活かしやすい仕事です。

HSS型HSPの多くは物事の本質を見抜き、まだ誰も知らない新しい発見を追求することに喜びを感じる傾向があります。

研究職は、興味のある分野に没頭できる環境が魅力。なかでも新しい課題に挑戦したり、自分の裁量で研究を進められる環境は、HSS型HSPにとって特に力を発揮しやすいでしょう。

コンサルタントは、さまざまな業界の課題に触れるため、常に新しい刺激を得られます。プロジェクト単位で仕事を行うことが多く、適度な変化があるのも特徴です。

職場やプロジェクトによって異なるため一概にはいえませんが、個人で集中して作業する時間も確保しやすいため、研究職・コンサルタントともにHSS型HSPの能力を活かしやすいといえるでしょう。

6.フリーランス|働き方の自由度が高い

フリーランスは時間や場所、仕事量を自分でコントロールできるため、HSS型HSPにとって理想的な働き方の1つだと言えるでしょう。

Webライターやデザイナー、動画編集者など、さまざまな職種でフリーランスとして活動する人が増えています。刺激が欲しい時は新しいプロジェクトに挑戦し、疲れた時は休息を取るといった柔軟な働き方が可能です。

会社員に比べてクライアントや仕事相手を自分で選びやすい分、人間関係のストレスを抱え込みにくいと感じる人もいます。

案件やクライアントが変わることで新鮮さを得られ、仕事に取り組みやすくなる場合もあるはずです。

7.パラレルワーク|複数の興味を満たす

パラレルワークは、複数の仕事や活動を同時並行でこなす働き方で、変化と安定の両方の欲求を持つ人に適しているとされます。

平日は会社員として働き、週末は趣味の延長で別の仕事をすることで、一つの仕事に行き詰まっても、別の仕事で気分転換しやすくなるでしょう。

収入源が複数になることで、経済的なリスクを分散できるほか、異なる分野のスキルを掛け合わせることで、あなただけの独自の価値を生み出せます。

変化を求める欲求と安定を求める気持ちを同時に満たせるため、適性がある方にはおすすめの働き方です。

Yahoo!知恵袋では、いざ転職活動をしようとしても、気持ちの浮き沈みでうまくいかない、という声が見られました。

HSS型HSPです。

ですが、気質にとらわれずに

自分のやりたいことを無理せずやっていこうと思っております。

今、無職です。

転職活動を

よし!やろう!とおもい、

検索して面接して

不採用でもこの調子でやっていこうぜ!

と思っていたのが

自分が本当にやりたい職種なの?と

ぐったりして、何もやる気にならなかったりとか

HSP関係なしに

気持ちの浮き沈みってあるものでしょうか?

いま、落ち込んでまして

普段なら朝からジムいくのですが、

寝込んでます。

人間ならあることでしょうか?

引用:Yahoo!知恵袋

HSS型HSPに限らず、転職活動はエネルギーを消費するもの。専門家プロファイルでは、HSS型HSPの特性による悩みにかかわらず、転職相談を得意分野とする専門家も在籍しています。

自分が向いている仕事について相談したいのであれば、専門家プロファイルで気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

HSS型HSPが避けるべき仕事の3つの特徴

自分に合う仕事を見つけるためには、合わない環境を知ることも大切です。HSS型HSPが避けるべき仕事の3つの特徴を解説します。

- 単純作業の繰り返しが多い

- 強いプレッシャーが続く

- 人との関わりが多すぎる

これらの特徴を持つ仕事が、なぜHSS型HSPにとって負担になるのかを理解しておくと判断しやすくなります。

1.単純作業の繰り返しが多い

単純作業の繰り返しが多い仕事は、HSS型HSPの刺激を求める好奇心が満たされず退屈してしまうため、モチベーションを低下させる場合があります。

たとえば、工場のライン作業や、決められた手順どおりに作業するデータ入力業務などが該当します。変化が少ない環境では、仕事への情熱を維持するのが難しいでしょう。

単純作業やルーティンワークは苦痛になることもあり、能力を十分に発揮できない場合があります。

2.強いプレッシャーが続く

常に強いプレッシャーにさらされる環境は、繊細で深く物事を考える性質上、HSS型HSPの心身を疲弊させます。

一つの失敗や他者からの厳しい言葉を重く受け止め、敏感に反応しやすい傾向があるため、プレッシャーの強い環境では精神的なエネルギーを過剰に消耗してしまうのです。

たとえば、厳しいノルマが課された営業職や、クレーム対応が多いコールセンターなどが挙げられます。

HSS型HSPは刺激を求める一方で、急なトラブルや強いプレッシャーが続く環境では心身の疲労が蓄積しやすく、十分な休息感を得にくい傾向にあります。

自分のペースで仕事を進められない環境も、ストレスの原因となるでしょう。

3.人との関わりが多すぎる

HSS型HSPは人との交流に興味がある一方、相手の感情や場の空気を敏感に読み取りすぎるため、過度な人との関わりは大きなストレスになります。

騒がしく、人の出入りが激しいオープンオフィスのような環境は集中力を削いでしまいます。チームでの協業が常に求められ、一人になる時間がない職場も消耗しやすいでしょう。

自分の業務に集中したくても、頻繁に話しかけられたり邪魔が入ったりする環境は避けるべきです。適度に人との関わりを持ちつつ、一人の時間も確保できる職場が理想です。

SNSでも、HSS型HSPの仕事をするうえでの気づきがシェアされています。

【HSS型HSPの素敵なところ】

— せんさいこ(繊細子)INFJの気づき🌿 (@sensaiko8) March 31, 2025

①淡々とこなす

②仕事すぐ覚える

③5.6人分働いても平気

④落ち込んでても表に出さない

⑤心配かけるのもプライドが許さない

超ストイック!

誰にも気づかれないように…隠れたところに繊細さをもっているから、一人で落ち込んでいませんか?

ありのままの自分が素敵♪

ありのままを受け入れ、無理せず働ける環境を見つけられると安心ですね。

Yahoo!知恵袋では、HSS型HSPの特性によりさまざまな悩みを抱える人の声が見られました。

HSS型HSPのいいところはなんですか?

私もおそらくHSS型HSPで刺激が欲しいけど繊細で疲れやすいです。

それ考えなくていいんじゃない?っていうことも時間をかけて深く考えてしまいます。答えは出ません。飽き性でもあるため継続力もなく、興味があるものがあればすぐにそっちに移行します。

あまり自分ではいいところが見つからず、生きづらさを感じております。

引用:Yahoo!知恵袋

私はHSS型HSPなのですが、たまにズドーンと気持ちが落ちている時は、誰とも会いたくない、外にも出たくないHSPになってます。

仕事は、主に自分1人だけで事務作業をしており

オンラインや週1程度、10名前後の人とやりとりがあります。

通常勤務としては、1人だしHSPに向いていると思っていましたが、業務連絡でのLINEはあって

その時の気分や私が何かしてしまったのか

攻撃的な人がいたり、今この仕事をやっていく自信がなくなってしまいました。

アラフォーなんですが、久しぶりに泣いてしまいました。

非常に悲しかったです。いっときのものなのか、忘れて前向いた方がいいのか…

HSPじゃなくてもなんの仕事でもあるでしょうか?

1人事務で、責任も1人で抱えないといけないので、今さらながら向いてないのかな、仕事辞めようか、行かない方がいいのかなと悩んでます。

引用:Yahoo!知恵袋

HSS型HSPの特性による悩みは、決してあなた一人だけのものではありません。もし同じように生きづらさを感じているなら、一人で抱え込まず、自分の気質との向き合い方を探ってみてはいかがでしょうか。

専門家プロファイルでは無料で専門家に質問できます。気になることがあれば、気軽に相談してみましょう。

HSS型HSPが向いている仕事に共通する5つの条件

HSS型HSPが自分らしく力を発揮できる仕事には、以下のような共通条件があります。

- 裁量権があり自分のペースで進められる

- 適度な刺激と変化がある

- 貢献を実感できる

- 専門性やスキルを深められる

- 一人の時間とスペースを確保できる

これらの条件を満たす環境を選ぶことで、敏感さと好奇心の両面を活かしながら、心地よく長く働き続けられるでしょう。

1. 裁量権があり自分のペースで進められる

HSS型HSPは独自の視点や深い洞察力を持っているため、裁量権がある環境の方が特性を活かしやすいと考えられています。

たとえば、プロジェクトの進め方を自分で決められたり、タスクの優先順位を自由に調整できたり、業務のスケジュールを自分の裁量で決められたりできる環境が、ストレス軽減やパフォーマンス向上に寄与します。

また、外部からの刺激に敏感で疲れやすい側面もあるため、作業量を調整したり休憩を挟んだりと自身のペースを保てることは、心身の健康を維持しながら長く活躍するための重要な条件です。

2. 適度な刺激と変化がある

好奇心旺盛で新しいことを求めるHSSの側面と、刺激に敏感で疲れやすいHSPの側面。この二つを両立させるには「適度な」刺激と変化がある環境が必要です。

単調なルーティンワークはすぐに物足りなさを感じてしまう反面、刺激が強すぎると心身が消耗してしまいます。

たとえば、定期的に新しいプロジェクトに挑戦できたり、部署を横断してさまざまな人と関われたりする環境がおすすめ。ポジティブで予測可能な範囲の変化があるため、HSS型HSPに適していると考えられています。

3. 貢献を実感できる

高い共感力を持つHSS型HSPにとって、自分の仕事が誰かの役に立っていると実感できることは大きなやりがいを感じるもの。

顧客からの「ありがとう」という言葉や、自身の働きで状況が改善していく様子が原動力になるのです。

たとえば、顧客の悩みを解決するコンサルタントや、生徒の成長をサポートする教育関係の仕事は人や社会への貢献を感じやすいです。

個人差があり刺激や変化とのバランスも重要ですが、こうした実感が精神的な満足度を支える大切な要素になるでしょう。

4. 専門性やスキルを深められる

HSS型HSPは探究心が強く、自分が好きな分野に熱中して取り組む傾向にあるため、専門性やスキルを磨き続けられる仕事に向いています。

新しい知識を学べる環境はHSSの刺激を求める気質を満たし、高い集中力を発揮できます。

決まりきった作業の繰り返しよりも、常に学び続けられる環境で一つの分野を深く探求できる仕事は、大きな自信や長期的な満足感につながりやすいでしょう。

5. 一人の時間とスペースを確保できる

HSS型HSPは、社交的で人と関わることを好む一方で、多くの情報や刺激を処理するためにエネルギーを大量に消費します。

そのため、心身を回復させるための一人の時間と、物理的に落ち着けるスペースの確保が必要です。常に誰かと一緒だったり周囲の雑音が多かったりする環境では、エネルギーを消耗し、疲れ果ててしまいます。

リモートワークが選択できたり、オフィスに集中ブースが設けられていたりするなど、適度に人との関わりを持ちつつ必要な時に静かな環境で集中できる働き方が理想的だといえるでしょう。

HSS型HSPが自分に向いている仕事を見つける3ステップ

HSS型HSPが自分に向いている仕事を見つけるためには、戦略的なアプローチが重要です。ここでは、具体的な3つのステップを紹介します。

- 自己分析で価値観と強みを言語化

- キャリアの棚卸しで実績を整理

- 転職サイトやエージェントを賢く利用

これらのステップを踏むことで、自分に最適なキャリアパスが見えてくるでしょう。

1.自己分析で価値観と強みを言語化

適職を見つけるために重要なのが、自分自身を深く理解することです。自分の価値観や強みを言葉にすることで、仕事選びの軸が明確になります。

過去の経験を振り返り「やりがいを感じた瞬間」と「ストレスを感じた場面」を書き出してみましょう。何に喜びを感じ、何を避けたいのかが整理でき、仕事探しのヒントになることがあります。

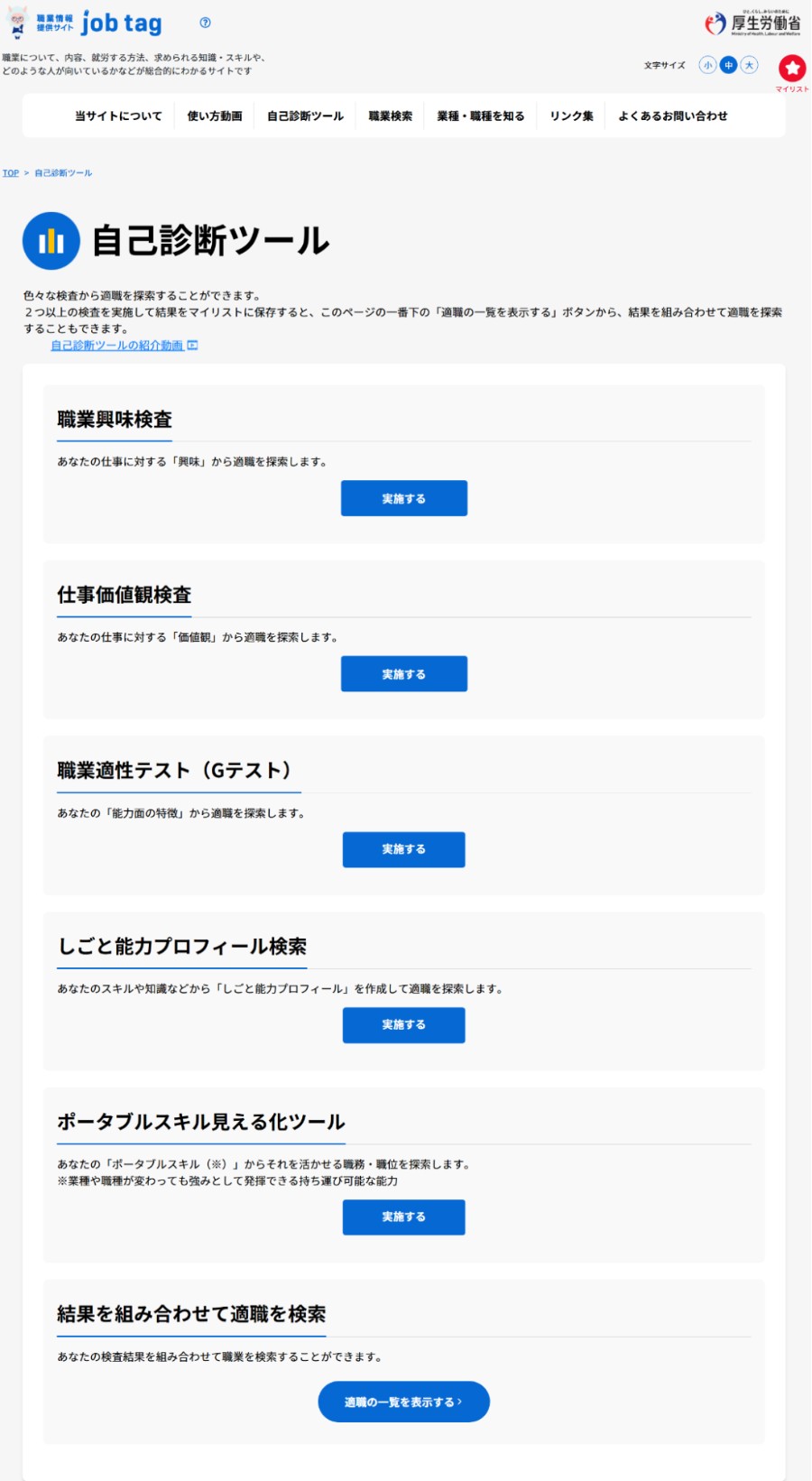

厚生労働省が提供する「job tag」などの自己分析ツールを活用するのもおすすめです。客観的な視点を取り入れることで、自分では気づかなかった強みや適性を発見できるかもしれません。

20代や30代など、年代別のキャリアの選び方のヒントももらえるでしょう。

2.キャリアの棚卸しで実績を整理

次にするのは、これまでのキャリアで得た経験やスキルを整理する「キャリアの棚卸し」です。

自分の実績を書いてまとめてみることで、転職活動でアピールできる強みが明確になります。

担当した業務内容と、そこで出した成果を振り返りましょう。「裁量権が大きいプロジェクトで、高い成果を出せた」といった事実がわかれば、それは次の職場選びの重要な判断基準となります。

3.転職サイトやエージェントを賢く利用

自己分析とキャリアの棚卸しで自分の軸が定まったら、転職サイトやエージェントを賢く利用しましょう。自分一人では得られない情報や客観的なアドバイスを得られます。

転職サイトに登録すると、求人一覧をカテゴリー別に絞って探せるだけでなく、キャリアのプロから客観的な意見をもらえます。複数のサービスを併用し、さまざまな角度からの情報を集めることが大切です。

転職エージェントには、HSS型HSPの特性を具体的に伝える必要はありません。「静かな環境で集中したい」「変化のある仕事に挑戦したい」など、自己分析で明確になった「働き方の希望条件」を伝えましょう。

Yahoo!知恵袋でも、以下のようにHSS型HSPにとっての仕事選びの悩みを相談している方がいます。

【質問】

調べてもらったことはありませんがたぶん私はhss型hspで、今後の仕事をどうしようかとても悩んでいます。

今まで正社員で働いていたこともありますが転勤や結婚など色々あって今派遣で働いています。本当はフリーランスで自由に適度な刺激がある仕事をしたいと思っています。

しかし、自分にこれといって得意なことはなく、コレがやりたいと言うこともありません。(興味があるのはありますが今までの経験上飽きるだろうと思ってしまいます)

そして、フリーランスになっても安定していけるか不安です。

派遣をしつつ、副業でブログアフィリエイトをしようと思ってはいて行動する前の段階です。

すごく矛盾しているのは自分でもわかっているのですが、何かアドバイスいただけると嬉しいです。

引用:Yahoo!知恵袋

自分の気質を理解し、それを活かせる道を見つけられたら心強いものです。もし同じように仕事選びで迷っている方は、専門家に相談してみるのも一つの方法です。

専門家プロファイルでは無料で専門家に質問できます。気になることがあれば、気軽に相談してみましょう。

HSS型HSPが仕事で長く活躍するための3つのコツ

自分に合う仕事を見つけたあと、そこで長く活躍するためにはいくつかのコツがあります。ここでは、HSS型HSPが心身の健康を保ちながら働き続けるための3つの秘訣を紹介します。

- 自己理解を深めてミスマッチを防ぐ

- 特性を強みに変えて転職活動で伝える

- キャパシティを把握し健康を守る

これらのコツを実践し、充実したキャリアを築きましょう。

1.自己理解を深めてミスマッチを防ぐ

仕事で長く活躍するための基本は自己理解を深めることです。どんな時にエネルギーが充実し、どんな時に消耗するのか、自分のパターンを把握しましょう。

たとえば、一週間のエネルギーレベルを日記のように記録してみるのがおすすめです。「新しいプロジェクトの企画会議で活力が湧いた」「長時間の会議でどっと疲れた」など、具体的な場面と心身の状態を記録します。

この記録を続けることで、自分に合う仕事の進め方や環境の整え方がわかるはずです。仕事選びの段階だけでなく、働き始めてからも自己理解を続けることでミスマッチを防げます。

SNSでも、自己理解を深める大切さがポストされています。

HSPだからコレ!という答えはないんだよね。同じ内向型でもHSS型HSPでも、その人の価値観や考え方はまったく違う。事前に計画してある方が安心な人。未計画の方が縛りがなくて安心と感じる人。収入の安定を大切にしたい人。仕事にやりがいを求める人。大事なのは「本当の自分」を知ること。

— はち|キャリアデザインコーチ (@haaachiii888) June 25, 2025

自分のパターンを意識して把握し続けることが大切です。

2.特性を強みに変えて転職活動で伝える

転職活動では、HSS型HSPの特性をポジティブな強みとして伝えましょう。特性を具体的な言葉に変換することで、採用担当者にも魅力が伝わりやすくなります。

たとえば、好奇心旺盛な面は「新しい分野への適応力」や「学習意欲の高さ」と表現できます。

また、繊細な感受性は「顧客のニーズを的確に察知する力」や「リスク管理能力の高さ」としてアピール可能です。

具体的なエピソードを交えて説明することであなたの強みに説得力が生まれるため、特性を正しく伝えれば、自分に合う環境を見つけられるでしょう。

3.キャパシティを把握し健康を守る

HSS型HSPは、夢中になるとつい頑張りすぎてしまう傾向にあるため、自分の仕事のキャパシティを正しく把握し、意識的に休息を取る必要があります。

常にある程度の余力を残して仕事をするのが、長続きさせるコツです。集中力が落ちてきたりイライラしやすくなったりしたら、それはキャパオーバーのサインかもしれません。

これらのサインに気づいたら、無理せず休憩を取りましょう。一人で静かに過ごす時間を意識的に確保するだけでも、心身の回復につながります。

自分の健康を最優先に考えることが、結果的に高いパフォーマンスを維持することにつながるのです。

SNSでも、HSS型HSPならではの働き方の工夫を共有する投稿が見られます。

心も体もクタクタなのに、

— もえみ| HSS型HSP (@moemi_hsshsp) August 8, 2025

「まだ頑張れる」って自分に言い聞かせていませんか?

HSS型HSPは繊細なのに頑張り屋だから、

“疲れた”って思った時点で、もう十分休むタイミングです!

意識して休まないとずっと行動スイッチ入ったままになっちゃう。#HSS型HSP #HSP #繊細 #頑張り屋さん

HSS型HSPの特性を理解し、がんばりすぎないことが大切です。

HSS型HSPの向いている仕事に関するよくある質問

最後に、HSS型HSPの向いている仕事に関するよくある質問にお答えします。

「バーンアウト(燃え尽き症候群)」の兆候が参考になります。

具体的には、以下の3つの状態が挙げられます。

| サイン | 状態 |

|---|---|

| エネルギーの枯渇 | 心身が疲れ果て、常に疲労感がある状態。 |

| 仕事への心理的距離の増大 | 仕事への熱意が薄れたり、冷めた目で見るようになったりする状態。 |

| 職務効率の低下 | 仕事の能率や成果が以前より落ちたと感じる状態。 |

また、なかなか寝付けない、イライラすることが増えたといった心身の変化が2週間以上続く場合も注意が必要です。

WHOは、これらのサインが「適切に管理されなかった、職場での慢性的なストレス」が原因で起こると定義しており、個人の問題だけでなく環境要因が大きいことを示唆しています。

これらはHSS型HSPに限らず精神的な不調のサインである可能性があるため、専門家への相談を検討しましょう。

HSS型HSPであることを伝える義務も必要もありません。採用選考では、職務を遂行する能力や適性に関係のない情報を申告する必要はないからです。

大切なのは、「自分が働きやすい環境」を伝えることです。たとえば「集中力を高めるため、静かな環境で作業できる時間があると助かります」のように、業務に必要な条件として伝えましょう。

この方が、採用担当者も理解しやすく、お互いにとって合理的な判断ができます。

自分に合う仕事を見つける方法としては、厚生労働省が提供する「職業情報提供サイト job tag」の利用がおすすめです。無料で職業興味検査や価値観検査を受けられます。

このようなツールを利用して、客観的な視点から自分の適性を探ってみましょう。

まとめ

本記事では、HSS型HSPに向いている仕事について解説しました。

HSS型HSPの特性は仕事において強みとして活かせる場合があります。自己分析を通じて価値観を明確にし、自分に合う環境を選ぶことが大切です。

この記事で紹介した職種や仕事の探し方を参考に、納得のいくキャリアを築いてください。

もし、この記事を読んでも「自分の場合はどうすればいいのだろう?」といった個別の疑問や不安が残るかもしれません。

そのような時は、幅広い分野の専門家が回答する無料Q&Aが充実した専門家プロファイルを活用すれば、あなたの状況に合わせたアドバイスを得られます。ぜひ気になることがあればご相談ください。