賃貸不動産の礼金はおかしい!意味不明な理由と払わずに済む交渉のコツ

新しい部屋を探していて、いい物件を見つけたと思ったら「礼金2ヶ月分」の文字を見て、ため息が出たことはありませんか?

敷金なら返ってくるけど、礼金は戻ってこないお金。「なんで礼金を払わなきゃいけないの?」と、モヤモヤした気持ちを抱えている方も多いのではないでしょうか。

引っ越し費用だけでも大変なのに、家賃の1〜2ヶ月分もの礼金がかかるとなると、特に若い世代にとって負担になりますよね。

確かに礼金は法的根拠も曖昧で、「おかしい」と感じるのは当然です。でも実は、交渉次第で減額できる可能性があるほか、礼金なしの優良物件を見つける方法もあります。

そこでこの記事では、礼金制度がなぜ今も残っているのかという背景から、礼金交渉を成功させる具体的なコツ、さらには引っ越しの初期費用を安く抑える方法まで詳しくお伝えします。

礼金とは?敷金・仲介手数料との違い

礼金とは、賃貸借契約の際に大家さんに対して「お礼」として支払うお金のことです。

その歴史は古く、関東大震災後の住宅が不足していた時代に、貴重な住まいを提供してくれた感謝の気持ちとして始まったとされています。

そんな「礼金」ですが、実際どのようなものなのでしょうか。礼金と混同されやすい敷金と仲介手数料と比較すると、目的・仕組みがわかります。

| 項目 | 礼金 | 敷金 | 仲介手数料 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 大家さんへの謝礼 | 家賃滞納や修繕費用の担保 | 不動産会社への成功報酬 |

| 支払先 | 大家さん | 大家さん | 不動産会社 |

| 相場 | 家賃0〜2ヶ月分 | 家賃0〜2ヶ月分 | 家賃0.5〜1ヶ月分+税 |

| 返還 | されない | 原則、返還される | されない |

| 法的根拠 | なし(慣習) | あり | あり |

敷金は、家賃の滞納や退去時の原状回復費用に充てられる「預け金」です。そのため、住居に問題がなければ退去時に返還されます。

一方で礼金は「謝礼」のため、一度支払うと戻ってきません。

また、仲介手数料が法律で上限(家賃1ヶ月分+消費税)が定められている(※1)のに対し、礼金には法的な規制が一切ないのが大きな特徴です。

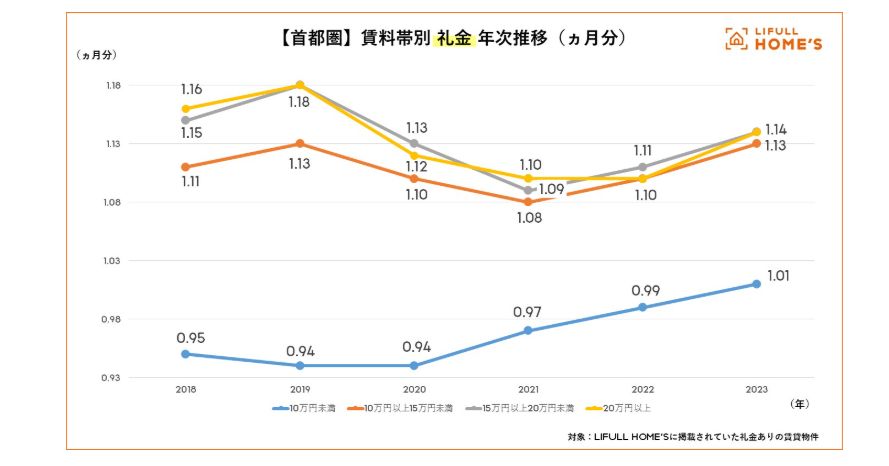

LIFULL HOME’Sの調査によると、礼金の平均値の推移は以下のように上昇傾向であることがわかります。

(※1)参照:国土交通省|建設産業・不動産業:<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ「賃貸借取引の仲介手数料の上限額」

Yahoo!知恵袋では、礼金の意味や必要性について以下のような質問がありました。

礼金を払う意味が未だに分かりません。貸して頂くお礼か何か知りませんが、家賃毎月支払ってれば礼金なんか要らなくないですか?7万しか私は払いませんでしたが、30万等の高額な礼金を支払う必要性がある物件は相当良い部屋って事なんですか?

引用:Yahoo!知恵袋

敷金なしの礼金ありという物件はどのようなメリット、デメリットがありますか?駅から2分なのですがやめておいた方がいいですか?

引用:Yahoo!知恵袋

こうした質問からもわかるように、多くの人が「礼金とは何のために支払うのか?」と疑問を抱いています。

次章では「なぜ礼金がおかしい」といわれるのか、その理由を詳しく解説します。

礼金がおかしいといわれる4つの理由

「なんで大家さんにお礼を払わなきゃいけないの?」賃貸契約の際に礼金を見て、そんな疑問を感じたことはありませんか。

家賃の1〜2ヶ月分という大きな出費なのに、その理由がはっきりしないことに納得できない方も多いのではないでしょうか。

実は、礼金制度に疑問を持つのはあなただけではありません。ここでは、多くの人が「礼金はおかしい」と感じる4つの理由を見ていきましょう。

- 支払う意味や目的が明確でない

- 借主にメリットがほとんどない

- 法律上支払う義務はない

- 時代のニーズに合わない

これらの理由を知れば、なぜ礼金に対してモヤモヤした気持ちを抱くのかがスッキリ理解できるはずです。賃貸契約で損をしないためにも、礼金制度の実態を一緒に確認していきましょう。

1.支払う意味や目的が明確でない

礼金がおかしいといわれる理由は、支払う意味や目的が明確でないことです。礼金の使途が借主に開示されることはなく、なぜ支払わなければならないのか、合理的な説明がないと不信感につながりますよね。

礼金はもともとは「大家さんへの感謝の気持ち」として始まった慣習ですが、現在ではその意味合いはほとんど失われています。

貸主と借主は対等な契約関係です。そのため、サービスに対して対価を支払うのは当然ですが、感謝の気持ちを別途金銭で支払う慣習は、現代の価値観からすると違和感があるかもしれません。

実際には、支払った礼金は大家さんや不動産会社の重要な収入源となっており、空室期間の損失補填や家賃の前払いのような役割になっていることもあります。

2.借主にメリットがほとんどない

借主にとって礼金を支払うメリットがほとんどないことも、おかしいといわれる理由の一つです。

敷金であれば、退去時に修繕費などを差し引いて返還される可能性があります。

しかし、礼金は一度支払うと一切戻ってこない「払い切り」のお金。高額な礼金を支払ったからといって、家賃が安くなるなど入居後のサービスが手厚くなることはありません。

借主側からすると、初期費用を不必要に押し上げる要因と感じることも。同じような条件で礼金がない物件も増えているなか、あえて高額な礼金を支払うことに合理的な理由を見出すのは難しいでしょう。

3.法律上支払う義務はない

礼金には、支払いを義務付ける法律が一切存在しないという点も「おかしい」と感じる方が多い要因かもしれません。

仲介手数料については宅地建物取引業法(※1)、敷金は民法(※2)に基づき、それぞれ法律上のルールが定められています。

一方で、礼金は金額や支払い方法に関して法律上の規制は一切ありません。あくまで不動産業界に古くから残る「慣習」であり、貸主と借主の合意のうえで交わされる契約条件の一つという位置づけです。

法律で定められていないにもかかわらず、家賃の1〜2ヶ月分という高額な支払いを求められることに、不公平感や疑問を抱くのは自然なことだといえます。

(※1)参照:宅地建物取引業法|第四十六条

(※2)参照:国土交通省|建設産業・不動産業:<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ「不動産取引の仲介手数料について」

4.時代のニーズに合わない

現代の日本の住宅事情では、礼金という制度は時代のニーズに合わなくなっています。

令和5年度の調査では日本の空き家は900万戸、空き家率は13.8%(※1)と増加傾向にあり、借り手市場の地域も少なくありません。

実際に、空室対策として礼金や敷金をゼロにする「ゼロゼロ物件」も増えています。

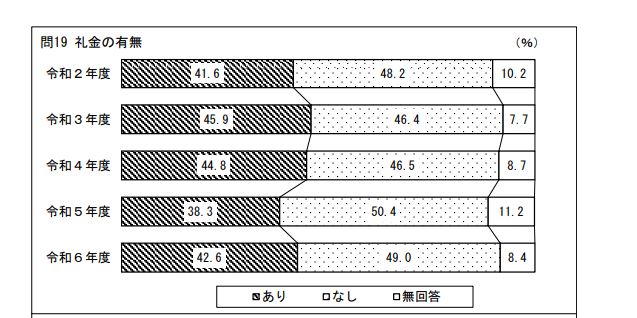

国土交通省による「令和6年度の住宅市場動向調査」では、全国で49%の世帯が礼金なしの物件に入居しているというデータもあります。

このような状況のなかで、依然として高額な礼金を要求する物件も存在します。

その結果、多くの人が「当たり前の費用ではない」と認識し始めていることも、礼金がおかしいといわれる理由です。

(※1)参照:国土交通省|令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果

専門家プロファイルでは、不動産コンサルタントの渋谷好幸さんが、「敷金礼金なし」物件について疑問を抱く相談者の質問に回答しています。

【質問(要約)】

関東での一人暮らしを検討しており、「敷金礼金なし」の物件をよく見かけます。しかし、関東では敷金礼金があるのが当たり前だと思っていたため、何か裏があるのではないかと不安を感じています。なぜこのような物件が存在するのでしょうか?

【回答】

渋谷都市開発、代表の渋谷と申します。

nao08さんは北海道出身の方のようですが、東京にはいつ頃上京されたのですか?

因みにこの『敷金0・礼金0』物件は8年位前から出始め、今やある一部では浸透した賃貸条件です。

裏があると言うより、賃貸マンションが供給過多の現在、必ず何処かの部屋が空いたままの状態が出てしまうため、入居者を早く獲得するためのひとつの手段です。

確かに勤労の対価による賃金が少なくなっている今、契約時の費用が安いのは助かりますね。

但し、この手のシステムを取り入れている管理会社の多くは、入居者管理を行う窓口と家賃等の入金管理を行う窓口を分け、リスクヘッジを行っています。

そこに目を付ける輩がいる訳です。そうすることにより、家賃に延滞が無ければ部屋で何が起ころうとも管理会社は、平穏無事に管理できていると思わせておき、悪人たちの温床となることも少なくありません。

振り込め詐欺、知人へ又貸し、事務所、店舗として営業、等々。

最悪なのが、この又貸し。

反社会的勢力団体(暴力団)等の手に渡ると手が付けられません。

「秋深し、隣は何をする人ぞ。」とは昔の話。自分の住んでいるマンションがこんな状態だったら、怖くて住んでいられませんね!

「タダより、怖いものは無い!」とも言いますが、まさに安すぎるのもどうかと思います。

何事も「普通」が良いのです。

(後略)

礼金に関する疑問は尽きないものですが、専門家の意見を聞くことで、より安心して賃貸物件を選べるはずです。

あなたも引っ越しに関する悩みがあれば、ぜひ専門家プロファイルで相談してみてはいかがでしょうか。

礼金なし物件がやばいといわれる3つの理由

礼金なし物件を見つけると「初期費用が安くて助かる!」と飛びつきたくなりますよね。ですが、礼金がない分、別のところでお金がかかってしまうケースも少なくありません。

一見お得に見える礼金なし物件には、意外な落とし穴が潜んでいることがあります。ここでは、礼金なし物件を選ぶ前に知っておきたい3つの注意点を見ていきましょう。

- 家賃が相場より高い可能性がある

- 短期解約時に違約金が発生する場合がある

- 他の費用が高額に設定されるケースがある

これらのポイントを事前に押さえておけば、「礼金なし」の言葉に惑わされず、本当にお得な物件かどうかを見極められます。賢く物件を選んで、納得のいく新生活をスタートさせましょう。

1.家賃が相場より高い可能性がある

礼金なし物件で最も注意すべき点は、月々の家賃が周辺の相場より高く設定されている可能性があることです。

物件によっては、礼金なしとしつつも、その分の費用を家賃に上乗せされているケースもあります。

家賃6万円で礼金ありの物件と礼金なしの物件で、2年間の総支払額を比較してみましょう。

| 物件の種類 | 2年間の総支払額 |

|---|---|

| 礼金あり(1ヶ月分):家賃6万円 | 礼金6万円+家賃6万×24ヶ月分=150万円 |

| 礼金なし:家賃6万5千円 | 家賃6万5千円×24ヶ月分=156万円 |

礼金ありの物件は、2年間の総支払額が150万円になるのに対し、礼金なしの場合は156万円と6万円の差が生じます。

そのため、物件費用を検討する際は礼金のありなしだけでなく、一定期間のトータルコストで比較検討すると判断しやすいでしょう。

2.短期解約時に違約金が発生する場合がある

礼金なし物件では多くの場合「短期解約違約金」が設けられており、「1年未満」や「2年未満」など一定期間内に解約すると、家賃の1〜2ヶ月分が違約金として請求されます。

大家さん側は、礼金を取らない代わりに長く住んでもらうことを前提条件としているため、すぐに退去されてしまうと初期費用を回収できずに損失を被ってしまうのです。

そのようなリスクを回避するために、入居者側に短期解約のペナルティを設けているケースもあるため注意しましょう。

急な転勤など引越しの予定がある方は、契約書に短期解約違約金に関する記載がないか、確認することをおすすめします。

3.他の費用が高額に設定されるケースがある

礼金がない代わりに、他の名目で費用を請求される可能性もあります。具体例は以下のとおりです。

- 退去時のクリーニング費用

- 鍵交換費用

- 保証会社利用料

たとえば「消毒・抗菌代」や「24時間サポート費用」など、本来は任意であるはずのオプションサービスへの加入が必須条件となる場合もあります。

上記の追加費用を合計すると、結局礼金1ヶ月分と変わらない、あるいはそれ以上の金額になることも。

礼金の有無だけでなく、契約にかかるすべての費用項目を詳細に確認し、総額で判断することが賢い物件選びのコツです。

専門家プロファイルでは、行政書士の田島充さんが、契約後の賃貸条件変更に関する疑問に回答しています。

【質問(要約)】

礼金なし物件の契約書に署名捺印後、オーナーから敷金を礼金に変更してほしいと不動産会社経由で連絡がありました。引越し直前の変更要求で、オーナーが判を押していないため契約は成立していないとのことですが、判を押した後の契約内容変更は法的にあり得るのでしょうか?

【回答】

契約は基本的にお互いの意思の合致により口頭でも書面でも成り立ちます。賃貸借契約に関してもそれは同じです。

ですので、契約の成立という観点からいえば、当初の内容でオーナーが納得していたのならば契約は成立していたはずです。

しかし契約書や判子はその意思を書面にあわらすことで証拠として機能しますので、相手方が判子を押していないということになれば、契約の成立を立証することは難しくなります。

また、どちらか一方または両者が判子を押した後であっても両者の了解があれば、新しく契約が締結されることになんら問題はありません。

しかし今回の場合は,契約の内容の変更を直接の契約の相手方ではない不動産会社から申し込まれたということと、その変更の内容に依頼者様本人が納得しているのかどうかという点に問題があります。

オーナーは敷金を礼金に変えてくれるなら契約を結びましょうと言っているととらえられ、これはオーナーからの新たな申し込みとみなされますので、依頼者様がその申し込みを納得すれば新たに契約成立となります。

ちなみに、不動産会社は仲介会社として両者に対して説明の義務がありますので、今回のように急に契約の内容が変更され、かつその内容が依頼者様にとってのみ不利なものであり、そのうえ引っ越しを間近に控えある程度その契約の変更を受入れざるを得ない状況になってしまっているということから、不動産会社に対して何かしらの責任を追求できる余地はあるかもしれません。

依頼者様が質問を投稿した日からずいぶんと日が経ってしまっていることから、もしかしたら事態はおさまっているかもしれませんので恐縮ですが、賃貸借契約のトラブルは非常に身近に起こりうるものなので,依頼者様にとって今後のひとつの参考にでもなれば幸いです。

礼金なし物件は初期費用を抑えられる魅力がありますが、契約内容の変更トラブルなど予期せぬ事態に遭遇することもあります。

賃貸契約で不安を感じたら、専門家プロファイルで気軽に相談してみてください。

礼金がなくならない理由とは?

法的な根拠もなく借主にメリットもないのに、礼金という制度がなくならないのを不思議に思っている方も多いのではないでしょうか。

実は、その裏側には不動産業界ならではの事情と、長年続いてきた慣習が深く関わっています。

ここでは、礼金制度が今も残り続けている主な理由を3つご紹介します。

- 礼金は謝礼金で敷金と性質が異なるから

- 関東大震災後の住宅不足に定着した慣習だから

- 家主側の安定収入を支える仕組みだから

これらの業界の実情を知れば、「だから礼金はなくならないのか」と納得できるはず。礼金に対するモヤモヤした気持ちも、スッキリ整理できるでしょう。

1.礼金は謝礼金で敷金と性質が異なるから

礼金がなくならない理由の一つとして、敷金とは性質が異なる「謝礼」という建前が維持されていることが挙げられます。

敷金は預り金であるため、大家さんは退去時に精算して返還する義務があります。一方で、礼金は謝礼なので返還義務がない場合がほとんど。

この「返還不要のお金」という性質が、大家さんにとっては大きな魅力です。

礼金は法律で規制されていない以上、あくまで「民間の慣習」として当事者間の自由な契約内容に委ねられています。

とはいえ、借主が「礼金は払いません」と主張しても、大家さんが「それなら契約しません」と拒否すれば、契約はできません。

2.関東大震災後の住宅不足に定着した慣習だから

礼金制度は諸説ありますが、1923年の関東大震災をきっかけに生まれたといわれており、90年以上続く古い習慣です。

当時は家を失った人が多く、深刻な住宅不足に陥りました。そのなかで、数少ない空き家に入れてもらうために、大家さんへのお礼としてお金を渡したのが始まりとされています。

この慣習は戦後の高度経済成長期を経て、不動産業界の当たり前の商慣習として今もなお定着しています。

また、業界全体で礼金収入を前提としたビジネスモデルが構築されていることも、この慣習が容易には変わらない背景の一つでしょう。

3.家主側の安定収入を支える仕組みだから

大家さんや不動産会社にとって安定した収入源であることも、礼金が存続する理由の一つ。

礼金は空室期間の家賃収入の損失を補ったり、将来の修繕費に充てたりするための貴重な資金源です。

不動産会社にとっても、礼金の一部を成功報酬として受け取ることで、仲介手数料に加えた追加収益となります。

特に、駅近の新築物件など人気が高いエリアでは入居希望者が多いため、強気の礼金価格を設定されている物件もあるでしょう。

このような需要と供給のバランスにより、礼金が家賃収入の補填や不動産会社の収益を補う仕組みとして機能していると考えられます。

専門家プロファイルでは、ファイナンシャルプランナーの大間 武さんが以下のような質問に回答しています。

相談者の方は、地方での一人暮らしから上京を検討しており、貯金40万円で引っ越しにかかる費用や今後の生活に不安を感じています。引っ越し費用の相場や初期費用の概算について専門家の意見を求めています。

【質問(要約)】

地方から東京への移住を考えていますが、貯金が40万円しかなく、引っ越し費用や今後の生活費に不安があります。敷金礼金以外にも引っ越し代や当面の生活費が必要な中で、中国地方から東京への単身引っ越し費用はどのくらいが相場なのでしょうか?漠然とした金額が分からず計画が立てられないため、概算を教えていただきたいです。

【回答】

繭さん、ご質問ありがとうございます。

ファイナンシャルプランナーの大間です。

引越し費用の決め方として、

基本的に物流なので荷物の量と運ぶ距離です。

中国地方から東京となると距離もあるので(荷物の量にもよりますが)

最低10万円は覚悟してください。

見積りについては大手の引越し業者でHPで概算見積りが算出できます。

また、引越しの時期も選ぶ必要があります。

これからの時期は引越しシーズンなので高くなります。

住居については、東京で準備しようとすると

例えば月7万円の家賃で

敷金、礼金、前家賃、仲介手数料、火災保険料等が必要となり

30万円は必要となるでしょう。

東京での家賃や当面の生活費を考えると

現在の貯蓄40万円では非常に厳しいです。

出来ればもう少し貯蓄額を増やすと同時に東京の情報収集を行い、

仕事や住む場所を決めてから行動するということも検討してみてください。

礼金がない物件でも、引っ越し費用や敷金、仲介手数料などでまとまったお金が必要になることがわかります。

特に遠方への引っ越しや引っ越しシーズンは費用が高くなる傾向にあるため、計画的な準備が重要です。資金計画や住まいに関する疑問は、専門家プロファイルで相談してみてはいかがでしょうか。

礼金交渉を成功させるコツ

初期費用の見積もりを見て「礼金2ヶ月分は痛い…なんとか減らせないかな」と考えたことはありませんか。実は多くの方が同じように感じていて、中には交渉で礼金を減額・免除してもらった方もいます。

成功のカギは、適切なタイミングと交渉方法を知ること。ここでは実践的な3つのコツをお伝えします。

- 交渉しやすい閑散期を狙う

- 長期入居や即決を条件に交渉する

- 交渉が通りやすい物件を選ぶ

これらを意識するだけで、交渉の成功率はグンと上がります。初期費用を少しでも抑えたい方は、ぜひこの方法を試してみてください。

1.交渉しやすい閑散期を狙う

礼金交渉を成功させるには、まず交渉しやすいタイミングを狙いましょう。

一般的に、1月〜3月は新生活に向けて部屋探しがピークになる繁忙期は、大家さん側も強気な姿勢を崩しにくく、交渉が難航しやすいです。一方で交渉しやすいタイミングは、引っ越しシーズンが落ち着いた4月以降、特に6月〜8月にかけての閑散期です。

閑散期は空室が埋まりにくくなるため、大家さんが「礼金を下げてでも早く入居してほしい」と考えることも。引っ越しの時期を調整できる場合は、閑散期を見越して礼金の交渉を行いましょう。

2.長期入居や即決を条件に交渉する

大家さんにとって最も避けたい状況は、空室期間が発生し家賃収入が途絶えること。そのため、「長く住んでくれる優良な入居者」をアピールできれば、強力な交渉材料になります。

例えば、以下のように長期入居の意思を伝えると効果的です。

- 「大学卒業まで4年間は確実に住み続けます」

- 「転勤したばかりなので最低でも3年は異動がありません」

- 「結婚して新生活を始めるので当分引っ越す予定はありません」

また、「審査が通ればすぐに契約します」という即決の姿勢を見せるのも有効です。内見の際に申込書や必要書類を持参し、入居への強い意欲を示すことで、礼金交渉を有利に進められるでしょう。

3.交渉が通りやすい物件を選ぶ

すべての物件で礼金交渉がうまくいくわけではありません。礼金交渉をする際は、成功率が高い狙い目の物件を探しましょう。

礼金交渉が進めやすい物件には、以下のような特徴があります。

| 交渉しやすい物件 | 物件の特徴 |

|---|---|

| 長期間空室の物件 | 長期間空室状態にあるため大家さんが早期入居者を探している |

| 築年数が古い物件 | 新築に比べて人気が劣るため条件交渉に応じやすい |

| 駅から少し離れている物件 | 立地条件で不利な分、他の条件で譲歩してくれる可能性がある |

不動産ポータルサイトで長期間掲載されている物件や、家賃が下がっている物件は、比較的交渉しやすい物件です。

一方、人気エリアの新築や駅近物件は、交渉しなくても入居希望者が現れやすいため、交渉は難しいと考えておくとよいでしょう。

礼金以外で初期費用を安くする方法

賃貸の初期費用を計算して、その金額に驚いた経験はありませんか?礼金だけでなく、敷金や仲介手数料、前家賃などを合わせると、家賃の4〜5倍になることも珍しくありません。

実は、こうした高額な初期費用も、工夫次第で大幅に削減できます。ここでは、礼金交渉と併せて実践したい、初期費用を抑える3つの方法をご紹介します。

- 仲介手数料が安い不動産会社を選ぶ

- フリーレント物件を探す

- 不要なオプションサービスを外す

これらの方法をうまく組み合わせれば、数十万円単位での節約も夢ではありません。初期費用の負担を減らせれば、新生活を余裕を持ってスタートできますよ。

1.仲介手数料が安い不動産会社を選ぶ

仲介手数料は「家賃の1ヶ月分+消費税」が上限と法律で定められていますが、不動産会社によっては半額や無料に設定しているケースもあります。

たとえば公的機関が運営するUR賃貸住宅は、礼金・仲介手数料・更新料・保証人がすべて不要(※1)です。

また、同じ物件でも不動産会社によって仲介手数料が変動することも。物件を探す際、複数の不動産会社のサイトを比較し、仲介手数料が安いところを選ぶと節約につながります。

(※1)参照:UR賃貸住宅|UR賃貸とは

2.フリーレント物件を探す

フリーレント物件とは、入居後一定期間(通常1〜2ヶ月)の家賃が無料になる物件のこと。

おもに長期間空室状態の物件が対象で、大家さんが入居者を早く見つけるための一種のキャンペーンとして提供しています。

家賃1ヶ月分が無料になれば、礼金1ヶ月分を支払わずに済むのと同じ総額になります。初期費用を大きく削減できるため、まとまったお金を準備するのが難しい方にも向いているでしょう。

ただし、フリーレント物件は「短期解約違約金」が設定されているケースが多いため、注意が必要です。

契約期間内に退去すると、無料になった分の家賃を請求される場合があるため、契約内容はしっかりと確認しましょう。

3.不要なオプションサービスを外す

賃貸契約時に、不動産会社からオプションサービスをすすめられることがあります。

代表的オプションサービスは以下のとおりです。

| オプションサービスの例 | 費用の目安 |

|---|---|

| 室内消毒・抗菌代 | 10,000円〜20,000円 |

| 24時間安心サポート | 15,000円〜20,000円(2年間) |

| 簡易消火器の設置 | 10,000円〜20,000円 |

一般的に、物件のオプションサービスへの加入は任意です。

契約時に「これは契約の必須条件ですか?」と確認し、不要なオプションサービスは外してもらうように交渉しましょう。

専門家プロファイルでは、不動産コンサルタントの渋谷好幸さんが、賃貸物件の礼金交渉の進め方や、交渉が長引いた場合の対処法、他物件への申し込みに関する質問に回答しています。

【質問(要約)】

一戸建ての貸家を契約する際、礼金1ヶ月分の免除を交渉していますが、入居審査は通ったものの、大家さんからの返事が1週間以上ありません。このような交渉は通常、長引くものなのでしょうか?また、別の気になる物件があった場合、現在の申し込みを断ってそちらに申し込むことは問題ないでしょうか。今後の交渉の進め方や、複数の物件を検討する際の注意点についてアドバイスをお願いします。

【回答】

momo&tsubaさん、

初めまして。

渋谷都市開発の代表、渋谷と申します。

現在、交渉してくれている仲介業者と大家さんとの間には、当社の様な管理会社が存在しない

やり取りの様ですね。

たぶん、大家さんは「足元を見られている」感じが残っていて、契約するべきかしないべきか

迷っている様子が伺えます。

「礼金を無料」の交渉が無ければすんなりと契約まで進んでいた事でしょう。

仲介業者にもう一つ頼んでみましょう。

「○○迄に返事が無ければ、キャンセルします。」と。

たぶん、彼はやっと申込みにこぎつけたのに契約がふいになってしまうと、

貴方に有利に働いてくれる事でしょう。

もちろん、他物件を申込んでも構いません。

審査が通った後のキャンセルは、普通ですし、違約金などは取れません。

但し、ルールは守りましょう。

一方で全ての願いが叶い、無事に審査が通ったならば、もう一方の物件は

速やかにキャンセルをして下さい。

大家さんも人の子です。貴方に対して何か手を打ってくるかも知れませんよ。

まぁ、余り気持ちの良いものではないので、お勧めはしませんが…

引用:専門家プロファイル|賃貸物件の審査と家賃交渉の期間について

礼金交渉を成功させるには、タイミングや進め方が非常に重要です。もし礼金交渉で悩んだり交渉がうまくいかないと感じたりしたら、専門家プロファイルで不動産のプロに相談してみませんか?

あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスがきっと見つかります。

礼金に関するよくある質問

最後に、礼金に関するよくある質問にお答えします。疑問をお持ちの方は参考にしてください。

礼金を家賃の2ヶ月分請求すること自体は違法ではありません。礼金の金額には法律による上限規制が存在しないため、大家さんは自由に金額を設定できます。

過去の裁判例(京都地方裁判所・平成20年9月30日判決)(※1)では、家賃の3ヶ月分近い礼金が「不当に高いとはいえない」と判断されたケースがあります。

礼金の支払いを拒否しても、法的に罰せられることはありません。ただし、礼金が契約条件となる物件の場合は、支払いを拒否すると大家さんから契約を断られる可能性も。

借主側に礼金の免除を法的に要求する権利はないため、現実的には礼金なしの物件を探すか、粘り強く交渉することになります。

礼金なしの物件が存在するのは、大家さん側の「空室対策」がおもな理由です。

賃貸物件の供給が増えた影響で入居者獲得の競争が激しいエリアでは、早く入居者を見つけたいという思いから、他の物件と差別化を図る大家さんも。そこで、差別化として初期費用を抑えるために、礼金をゼロにする物件が生まれているのです。

特に、築年数が古い、駅から遠いといった条件的に不利な物件や、長期間空室が続く物件では、礼金をゼロにするケースが多く見られます。

礼金の交渉がうまくいかなかった場合でも、諦める必要はありません。そのような場合は、他の条件で交渉を進めるのがおすすめです。

たとえば「礼金はそのままで、代わりに家賃を少し下げてもらえませんか?」あるいは「フリーレントを1ヶ月つけてもらえませんか?」といった代替案を提示してみましょう。

礼金の減額には応じてくれなくても、他の条件で検討してくれる可能性があります。

賃貸借契約書に礼金の支払いが条件として明記されており、その内容に合意して契約を結ぶ以上は、支払いの義務が発生します。しかし、すべての賃貸物件で礼金が必須というわけではありません。

前述のとおり、礼金なしの物件も数多く存在します。また、例外として旧住宅金融公庫の融資を受けて建設された物件は、住宅金融公庫法施行規則(※1)により礼金の徴収が禁止されています。

まとめ

本記事では、礼金がおかしいといわれる理由や初期費用を抑える方法について解説しました。

礼金の仕組みを理解し、家賃や総支払額と照らし合わせて判断すれば、納得のいく物件選びが可能です。

また、交渉次第で礼金減額や免除できる可能性があります。こちらの記事で紹介した交渉術を参考にして、大家さんと交渉しましょう。

礼金に関して個別の疑問が残る場合は、不動産の専門家による回答が得られる無料のQ&Aサイト専門家プロファイルで質問してみてください。