やる気が起きない・ずっと寝てばかりの原因や改善方法は?病気の可能性や事例も解説

「また今日も一日中だるくて何もできなかった」「朝起きるのがこんなにつらいなんて」。そんな風に思ってしまうのは、決して珍しいことではありません。

現代社会では、仕事や人間関係のストレスによるイライラ、不規則な生活リズム、栄養不足などによって、知らず知らずのうちに多くの人が心身に負担をかけています。その状態が続くと、自律神経やホルモンバランスが乱れ、うつ病やパニック障害を発症するケースも少なくありません。

まずは症状の原因を特定し、その理由を理解することから始めましょう。小さな行動目標を設定して達成するために努力をすることで、心身の負担を軽減し、回復への一歩を踏み出せます。

本記事では、やる気が出ない/寝てばかりの原因と改善法、受診の目安や考えられる病気、回復事例までを一気に解説します。

記事に書かれた実際の回復事例や医師の意見を参考にしてみてください!

やる気が起きない・寝てばかりになる原因|身体と心のSOSサイン

朝起きるのがつらくて、何をするにもやる気が出ない。そんな毎日が続いていませんか?

「もしかして私だけ?」「怠けているだけなのかな…」と自分自身を責めてしまう気持ち、本当によくわかります。でも、やる気が出ず寝てばかりになるのは、決してあなたの怠惰さが原因ではありません。

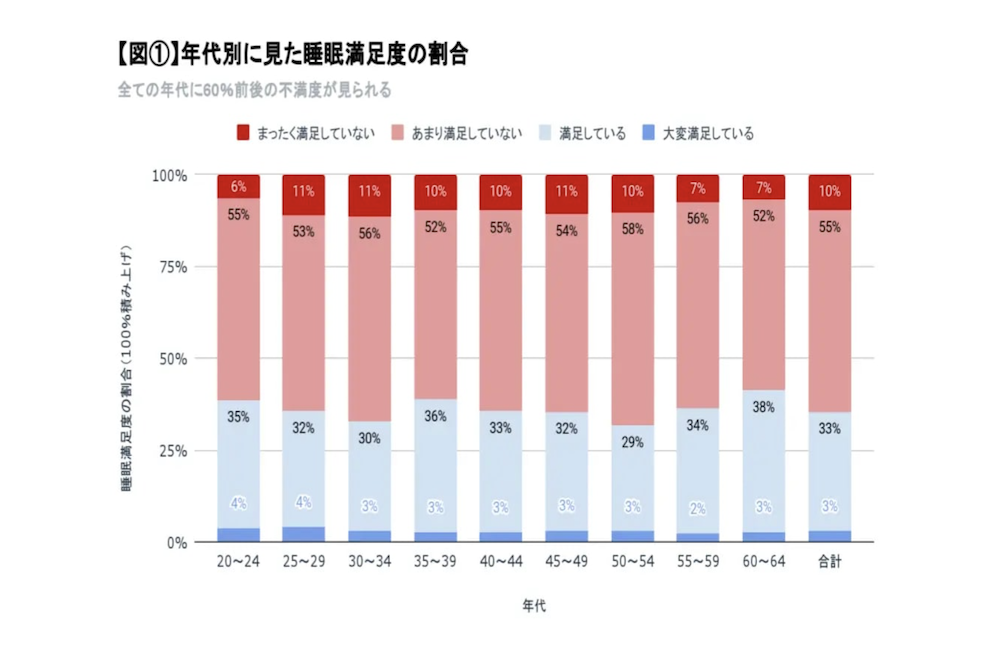

実は、多くの人があなたと同じような悩みを抱えています。ある調査によると、20代から60代の幅広い社会人の年代において、睡眠に「全く満足していない」または「あまり満足していない」と回答した人の割合は60%以上になります。特に、20代から40代の働き盛りの世代では、約3人に2人が睡眠に何らかの不満を感じているのが現状です。これは、特定の個人が抱える問題ではなく、多くの人が経験している共通の課題と言えるでしょう。

引用:働く人のどの年代も約6割が自身の睡眠に不満 若手社員は「朝起きるのがつらい」中堅社員・管理職の年代は「寝ても疲れが取れない」の悩みが多数 ニューロスペース調べ

実はこれらの状態はあなたの身体や心の発する大切なSOSサインかもしれません。放置すると将来的に大きなリスクを抱える可能性もあります。このサインに気づき、早めに対処することで、毎日をもっと軽やかに過ごせるようになる可能性が大いにありますよ。

この状態には、主に身体的な原因と精神的な原因が考えられます。

疲れが取れない・起きられない時の身体的原因

「しっかり寝たはずなのに朝起きられない」「8時間寝ても疲れが取れない」。こうした症状の背景には、いくつかの身体的な要因が隠れていることがあります。

- 睡眠の質の低下

同じ8時間の睡眠でも、深い眠りに入れているかどうかで疲労回復の効果は大きく変わります。寝る前のスマートフォンやパソコンから出るブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を妨げ、眠りを浅くしてしまう原因になることがあります。ついつい寝る前にスマホを見てしまう習慣があるなら、特に注意が必要ですよ。 - 鉄分不足による貧血

見落としがちな原因の一つに、鉄分不足があります。女性は月経によって定期的に鉄分を失うため、男性よりも貧血になりやすいと言われます。貧血になると、血液が全身に酸素を運ぶ能力が低下し、細胞に十分な酸素が届きにくくなるのです。その結果、常に疲労感を感じたり、朝起きるのがつらくなったりすることがあります。 - 甲状腺機能の低下や血糖値の不安定

甲状腺は新陳代謝をコントロールする大切な器官です。その機能が低下すると、体全体のエネルギー生産が落ちてしまい、強い疲労感を引き起こし、眠気を感じやすくなります。また、食生活の乱れなどによる血糖値の急激な変化も、だるさや集中力の低下の原因となることがあるのです。

これらの身体的な原因は、血液検査などの医学的検査で確認できることも少なくありません。もし症状が長期間続く場合は、一度医療機関で相談してみることをおすすめします。

ストレスとホルモンバランスの乱れ等の精神的要因

「最近何をやっても楽しくない」「前は好きだったことにも興味が湧かない」。こうした意欲の低下は、ストレスによるホルモンバランスの乱れが大きく関係している可能性も考えられます。この状態は、心身のエネルギーが枯渇した状態である燃え尽き症候群(バーンアウト)のサインでもあります。

私たちの体は、ストレスを感じると「ストレスホルモン」と呼ばれる「コルチゾール」などを分泌します。このホルモンは、短期的には集中力を高めたり、危険に対処したりする大切な役割を持っています。しかし、慢性的にストレスを受け続けると、ホルモンの分泌が過剰になったり、逆に不足したりして、体のリズムが崩れてしまうことがあるのです。

特に女性の場合、生理前などにイライラしたり落ち込んだりするのも、女性ホルモン(エストロゲンやプロゲステロンなど)のバランスの変化が関係しています。長く続くストレスは、これらの女性ホルモンの分泌リズムも乱し、結果として意欲低下や疲労感、睡眠のトラブルなどを引き起こすことも。

また、SNSなどで他人と自分を比較してしまったり、ニュースで不安な情報を大量に受け取ったりする現代社会特有の「情報過多」も、知らず知らずのうちに心理的な負担を蓄積させていることがあります。

さらに深刻なケースでは、うつ病の初期症状として意欲低下や過度の眠気が現れることもあります。「ただの疲れ」と思っていても、実は心の病気や精神的な疾患のサインである可能性もゼロではありません。

やる気が起きない・寝てばかりは病気?うつ病などの可能性

「なんだか毎日だるくて、やる気が出ないなあ…」と感じているあなた。それは単なる怠けではなく、病気のサインかもしれません。一人で判断せずに、まずは、実際の病気の特徴を見てみましょう。

専門家プロファイルでは、このような悩みに対して、実際にご活躍されている医師の方々が、以下のような切実な質問に回答しています。

【質問(要約)】

この2年間、無気力でパートの仕事を辞めてしまいました。寝ても寝ても眠たく、日中は15時間も眠ってしまいます。テレビの音楽が雑音に聞こえたり、甘いものを過剰に欲したり、体重が10kgも増加したりして、このままではいけないと分かっていても動けません。死にたい、消えたいと思うこともあり、病気ではないかと悩んでいます。

【回答】

不眠傾向、朝起きるのがつらい、憂うつ感、強い疲労感、音楽などが不快な雑音に聞こえる、いつも何かを食べていないと落ち着かない、など様々な症状に悩まされ、生活に多大な支障をきたしているご様子で、お見舞い申し上げます。 帰宅するなり疲れ果てて横になる、などというのは尋常ではない体調不良であり、早急に何らかの医療的ケアを受ける必要があると考えられます。 精神安定剤や睡眠導入剤など薬剤の服用によって、症状が幾分でも軽減する可能性はありますので、一度は心療内科などを受診するのもよいでしょう。

(中略)

上記のような症状の原因としては様々なものがあり得ますが、大きな原因として挙げられる物の一つに「栄養バランス」の乱れがあります。 栄養と並んで大きい要素が「体温」です。人間の体温は元来36.5℃前後ですが、35℃台という低体温の方が近年は目立ちます。 (中略) 頻度的には、上記の栄養バランスや体温の問題がより身近ですし、アプローチもしやすいものです。先ずは栄養や体温の問題から取り組んでは如何でしょうか。

この無気力や過眠の状態は、うつ病だけでなく、自律神経失調症や双極性障害など、他の精神疾患の症状として現れることもあります。あなたも気軽に専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

うつ病の初期症状と過眠型うつの特徴

うつ病と聞くと「眠れなくなる病気」というイメージを持つ方も多いかもしれませんが、実は「寝すぎてしまう」タイプのうつ病もあるのをご存じでしょうか。これは「過眠型うつ病」や「非定型うつ病」と呼ばれることがあります。

過眠型うつの特徴は、次のような症状が挙げられます。

- 1日10時間以上眠ってしまう、日中も強い眠気に襲われる。

- 朝起きるのがとても辛く、午前中は特に調子が悪い。まるで「体が鉛のように重い」と感じることも。

- これまで楽しめていた趣味や活動に興味がわかなくなり、集中力が続かない。

- 些細なことで落ち込みやすくなる。

- 他人からの何気ない言葉に過度に傷つく。

- 「自分はダメな人間だ」「みんなに迷惑をかけている」といった自責の念が強くなる。

- 頭痛や肩こり、胃の不調など、体の症状も現れることがある。

- 食欲がなくなる人もいれば、逆に甘いものを異常に欲しがる人もいます。

これらの症状が2週間以上続いている場合は、単なる疲れではなく治療が必要な状態の可能性も考えてみてください。自分を責める必要はまったくありませんよ。

慢性疲労症候群とストレス性の睡眠障害

長引く疲労や眠気には、他にも次のような病気が関連していることもあります。

- 慢性疲労症候群(CFS)

十分な休息をとっても疲労感が回復しない病気です。原因はまだはっきりと解明されていませんが、ウイルス感染やストレス、免疫系の異常などが関係していると考えられています。

主な症状は、6か月以上続く原因不明の疲労感。ちょっとした活動でも異常に疲れてしまい、翌日まで疲労が持ち越されることがあります。長時間眠っても「熟睡感」がなく、朝起きても疲れが取れていない状態が続くのも特徴です。 - ストレス性の睡眠障害

仕事や人間関係、経済的な不安などの心理的ストレスが原因で起こる睡眠の問題です。ストレスがかかると、体内でストレスホルモンが過剰に分泌され、睡眠のリズムが乱れてしまうことがあります。

夜なかなか寝付けなかったり、朝早く目が覚めてしまったりする一方で、日中は強い眠気に襲われ、昼寝をしすぎて夜の睡眠がさらに悪くなる、といった悪循環に陥ることもあります。

これらの症状に心当たりがある場合は、一人で悩まずに専門家に相談することをおすすめします。適切な診断を受けることで、あなたに合った治療法や生活改善のアドバイスが得られ、少しずつでも症状の改善につながる可能性があります。

やる気が起きない・寝てばかりを改善する生活習慣の見直し

朝起きられない、一日中だるい、何をするにもやる気が出ない…そんな毎日が続いているのなら、生活習慣を少し見直すだけで根本的な問題を改善・解決できることが多いんですよ。

「自分がダメなんだ」と自分を責めてしまいがちですが、これは決してあなたの性格や能力の問題ではありません。むしろ、体が「生活リズムを整えて」というサインを送っていると捉えることが大切です。

生活習慣の見直しというと大変そうに聞こえるかもしれません。でも、実際には小さな変化の積み重ねで十分効果を実感できます。まずは一つずつ、無理のない範囲で取り組んでみませんか?完璧を目指すことよりも、今の生活に少しずつ良い習慣をプラスしていくことが大切です。

起きられない朝を変える睡眠習慣の改善法

朝起きられない一番の原因は、睡眠の質の低下かもしれません。単純に「早く寝ればいい」というだけでなく、質の高い眠りを得られる環境と習慣作りがポイントになります。

- 就寝前のスマホ・PCを制限する

画面から出るブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を抑えてしまいます。理想は就寝2時間前、最低でも1時間前には画面を見るのをやめてみましょう。代わりに、軽いストレッチや読書、好きな音楽を聞くなど、リラックスできる時間を作るのがおすすめです。 - 睡眠環境を整える

寝室の温度は18〜22度程度に保ち、できるだけ暗く静かな環境を作りましょう。遮光カーテンや耳栓、アイマスクなどを活用するのも効果的です。また、体に合った寝具を選ぶことも、睡眠の質を大きく左右します。 - 起床時間を一定にする

休日だからといって昼まで寝てしまうと、体内時計が乱れてしまいます。平日と休日の起床時間の差は2時間以内にとどめるよう心がけてみてください。最初はつらいかもしれませんが、1〜2週間続けると自然に目覚められるようになってきます。 - 朝の光を浴びる

起床後すぐにカーテンを開けて自然光を取り入れたり、天気の良い日は少し外に出てみたりしませんか?これは体内時計をリセットする上でとても重要で、体が「今は活動の時間だ」と認識しやすくなります。

やる気を取り戻す食事・運動・ストレス解消法

やる気の低下は、栄養バランスの偏りや運動不足、ストレスの蓄積が複合的に影響していることが多いものです。これらを同時に改善していくことで、心身ともに活力を取り戻していけるでしょう。

- 朝食をしっかり摂る

朝食を抜くと血糖値が不安定になり、一日中だるさや集中力の低下を感じやすくなります。忙しい朝でも、バナナとヨーグルト、おにぎりとみそ汁など、簡単でもバランスの取れた組み合わせを心がけてみてください。やる気や集中力に関わるタンパク質やビタミンB群を意識して摂取するのもおすすめです。 - 軽い運動を取り入れる

激しいトレーニングは必要ありません。週に2〜3回、20〜30分程度のウォーキングから始めてみませんか?運動によって血流が良くなり、脳に酸素や栄養が行き渡りやすくなります。運動後は「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの分泌も増え、気分が明るくなる効果も期待できますよ。 - 自分なりのストレス解消法を見つける

深呼吸や瞑想、好きな音楽を聞く、入浴時間をゆっくりと取るなど、一日の中で「ほっとできる時間」を意識的に作ってみましょう。特に、自律神経を整える効果がある腹式呼吸はおすすめです。4秒で息を吸い、7秒間息を止め、8秒で息を吐くという「4-7-8呼吸法」は、いつでもどこでも実践できます。

起きられない・やる気が出ない時の具体的対処法

毎朝のように「今日も起きられなかった」「また遅刻してしまった」と自分を責めてしまう気持ち、本当によくわかります。でも実は、起きられない・やる気が出ない状態には必ず理由があり、適切な対処法を知ることで改善していけるのです。

大切なのは、「自分の意志が弱いから」と決めつけてしまわないこと。睡眠の質や生活リズム、体調面での要因が関わっている可能性も高いので、まずは身近にできる対策からコツコツと始めてみましょう。

朝起きられない人向けの目覚め改善テクニック

朝起きられない状況を改善するには、夜の過ごし方から見直すことが重要です。

- 就寝時間を少しずつ早める

いきなり2時間早く寝ようとするのではなく、毎日15分ずつ就寝時間を前倒しにしてみませんか?体が自然に新しいリズムに慣れていきますよ。 - 寝る1時間前からは画面を見ない

スマホやパソコンの画面から出るブルーライトは、睡眠の質を大きく左右します。寝る1時間前からはできるだけ画面を見ないようにして、読書や軽いストレッチの時間に変えてみましょう。 - 起床後すぐに太陽の光を浴びる

カーテンを開けて自然光を取り入れたり、ベランダに出て軽く伸びをしたりするだけでも効果的です。体内時計がリセットされて、次の日の睡眠の質も向上します。 - 目覚まし時計を少し離れた場所に置く

ベッドの近くに置いてしまうと、無意識にスヌーズボタンを押してしまいがちですよね。少し離れた場所、立ち上がらないと止められない位置に置くことで、自然と体を起こすきっかけが作れます。

やる気が起きない日のモチベーション回復術

やる気が出ない状態が続いているときは、まず「今日一日だけ」という短期目標から始めてみてください。急に大きな目標を持って習慣を無理に変化させようとすると、より一層ストレスを溜め込む原因になるかもしれません。

- 「今日一日だけ」の小さな目標設定

一週間や一ヶ月といった長期的な計画を立てると、それだけで気持ちが重くなってしまうことがあります。「今日は朝ごはんを食べる」「今日は10分だけ散歩する」といった、本当に小さな目標を設定して、クリアできた自分をしっかりと認めてあげることが大切ですよ。 - 午前の時間を有効活用する

午前中の時間帯は、一般的に集中力や判断力が高いと言われています。前日の夜に翌日の最優先事項を1つだけ決めておきましょう。仕事に関することでなくても構いません。「お気に入りのカフェでコーヒーを飲む」といった楽しみでも十分です。 - 体を動かす

やる気の回復に驚くほど効果があります。激しい運動は必要なく、部屋で軽くストレッチをしたり、近所を10分程度歩いたりするだけでも、血行が良くなって頭がすっきりしてきます。 - 人との適度な関わりを持つ

モチベーション維持には欠かせません。家族や友人と短時間でも会話をしたり、SNSで近況を共有したりしてみませんか?孤独感が和らぎ、前向きな気持ちを取り戻しやすくなります。

やる気が起きない・寝てばかりで病院受診|診療科の選び方

やる気が起きなくて寝てばかりの毎日が続いているのなら、その症状は単なる一時的な怠けではなく、非常に深刻な心や体からのSOSサインかもしれません。適切な診療科で相談することで、今の辛い状況を改善できる可能性があります。

やる気の低下や過度の眠気は、うつ病や適応障害といった精神的な病気だけでなく、甲状腺機能低下症や睡眠時無呼吸症候群など、身体的な病気や慢性的な疾患が原因となることもあります。また、季節性うつ病や、何をしても疲れが取れない「慢性疲労症候群」なども考えられます。これらの病気は、適切な治療を受けることで症状を改善できるものばかりです。

病院を受診する際の診療科選びで迷うこともありますよね。まず検討したいのは精神科や心療内科です。

- 精神科:主に心の病気を専門に診ます。

- 心療内科:心と体の両方を総合的に診察します。

どちらも「やる気が起きない」「眠気が強い」といった症状を適切に評価し、必要に応じて他の診療科への紹介も行ってくれます。

一方で、身体的な原因を疑う症状がある場合は、内科での相談も有効です。例えば、体重の急激な変化、動悸、手の震え、極度の冷えなどがある場合は、甲状腺の病気や貧血などが考えられます。内科で血液検査を受けることで、これらの原因を調べることができるでしょう。

実際に院に相談・受診をされる際は、休診日(例:水・木・土日祝)をチェックし、アクセスの良いクリニックを選んで予約することも大切ですよ。

やる気が起きない症状で病院に行くべきタイミング

病院受診を検討すべき具体的なタイミングを知っておくことは大切です。

- 症状が2週間以上続いている場合

一時的なストレスや疲れとは異なり、これほど長期間続く症状は、何らかの医学的な原因がある可能性が高いです。 - 日常生活に支障が出ている場合

仕事や学校に行くのが困難になっている、家事や身の回りのことができなくなっている、人との約束を守れなくなっているなど、普段の生活に影響が出ているなら、早めの受診をおすすめします。特に、朝起きることができずに遅刻や欠勤が増えている場合は、睡眠障害やうつ病の可能性も考えられます。 - 身体症状が伴っている場合

食欲不振や体重減少、頭痛、めまい、動悸、胃腸の不調などが同時に現れている場合は、心身両面からのアプローチが必要かもしれません。 - 「死にたい」「消えてしまいたい」といった気持ちがある場合

緊急性が高いため、すぐに精神科や心療内科を受診してください。 - 周囲からの心配の声が増えた場合

家族や友人から「最近元気がない」「様子がおかしい」と指摘されることが増えたら、客観的に見ても変化が現れている証拠です。 - 睡眠パターンが大きく変化した場合

以前よりも大幅に睡眠時間が増えている、逆に眠れない日が続いている、昼夜逆転の生活になっているなどの場合は、睡眠障害の可能性があります。

精神科・心療内科での診察の流れと伝えるべきこと

精神科や心療内科を初めて受診する際は、不安に感じる方も多いかもしれません。でも、実際の診察は思っているよりも話しやすい雰囲気で進められることがほとんどです。初診時のコツは自分の感情を正直に伝えることです!

受診前に準備しておくと良いこと:

- 自分の症状や気になることをメモにまとめておきましょう。診察時に伝え忘れを防げます。

- 可能であれば、受診前の1週間程度、睡眠日記をつけておくと、より正確な情報を医師に伝えられます。症状の出ている期間も伝えましょう。

診察で聞かれること(一例):

- 現在の症状について

いつ頃から症状が始まったか、どのような時に症状が強くなるか、日常生活にどのような影響があるか、など。正直に感じたままを伝えることが、適切な診断につながります。 - 睡眠パターンについて

何時頃に寝て何時に起きているか、夜中に目が覚めることはあるか、朝の目覚めはどうか、日中の眠気はどの程度か、など。睡眠パターンは心の健康状態を知る重要な手がかりになります。 - ストレスや生活環境について

職場や学校での人間関係、家庭環境、最近の大きな変化(転職、引っ越し、家族の病気など)があったか、など。心理的な負担となっている要因を把握するためです。 - 過去の病歴や家族歴について

以前に心の病気にかかったことがあるか、現在服用している薬があるか、家族に精神的な病気の人がいるか、など。

診察の最後には、医師から症状についての説明と、今後の治療方針について話があります。必要に応じて薬物療法やカウンセリング、生活習慣の改善などが提案されますので、不明な点や不安なことがあれば、遠慮せずに質問してみましょう。

治療は医師と患者が協力して進めるものですから、納得して治療に取り組めることが大切です。一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けながら、今の辛い状況を少しずつ改善していきましょう。

やる気が起きない・寝てばかりから回復した体験談

「このままじゃダメだ」と分かっていても、体が言うことを聞かない。そんな状況から抜け出した方たちの体験談をご紹介します。同じような悩みを抱えていた人たちがどのような方法で改善していったのか、具体的な取り組みと変化の過程を見ていきましょう。

生活習慣改善でやる気を取り戻した事例

Aさん(26歳・営業職)の場合

- 当時の悩み

「毎朝9時に起きる予定が、気づけば12時過ぎ。会社に遅刻の連絡を入れるのも申し訳なくて、そのまま休んでしまう日が週に2〜3回ありました。」

Aさんの転機は、友人からの何気ない一言でした。「最近顔色悪いよ?」と言われたとき、自分の生活リズムがいかに乱れているかに気づいたそうです。 - 試したこと

- 就寝時間を30分ずつ早める作戦:いきなり早寝は無理だったので、毎週30分ずつ就寝時間を早めていきました。

- 朝の光を意識的に浴びる:起きたらすぐにカーテンを開け、ベランダに2〜3分立つだけでも効果を感じました。

- 夜のスマホ時間を制限:寝る1時間前にスマホを別の部屋に置く習慣をつけました。

- 今の私

「最初の1週間は正直きつかったです。でも2週間目から『あれ?今日は普通に起きられた』という日が出てきて。3週間たった頃には、朝7時に自然と目が覚めるようになりました。」

特に効果を感じたのは、朝の光を浴びることだったそうです。「たった数分なのに、頭がスッキリする感覚があって。それまで朝はぼーっとしていたのが、『今日は何をしよう』と考えられるようになりました。」

現在のAさんは、朝6時半に起床し、7時半には家を出る生活を続けています。「やる気というか、自然と体が動くようになりました。前は『頑張らなきゃ』と思うほど動けなかったのに、今は考える前に行動している感じです。」

Bさん(31歳・事務職)の場合

- 当時の悩み

「一人暮らしで料理も面倒だし、コンビニ弁当やカップ麺ばかり。朝は食べずに昼も適当、夜だけがっつり食べるような生活でした。そのせいか、常に体がだるくて、休日は16時間くらい寝てしまうこともありました。」

Bさんの転機は、実家に帰った時に母親から言われた「なんか元気ないね」という言葉でした。久しぶりに実家の手料理を食べて、「そういえば最近、ちゃんとした食事をしていない」と気づいたそうです。 - 試したこと

- 朝食を必ず摂る:最初はバナナとヨーグルトだけでも、胃を動かすことから始めました。

- タンパク質を意識:コンビニでも卵やチキン、豆腐などを選ぶようにしました。

- 間食をナッツに変更:お菓子の代わりにアーモンドやくるみを食べるようにしました。

- 今の私

「食事を変えて1週間くらいで、朝の目覚めが少し良くなったんです。2週間目には、午後の眠気がそれほどひどくなくなって。1ヶ月たった頃には、休日でも10時間以上寝ることがなくなりました。」

Bさんが特に効果を感じたのは、朝食を摂ることだったそうです。「最初は『面倒だな』と思ったけど、朝に何か食べると、なぜか1日のスイッチが入る感じがするんです。体が『今日が始まった』と認識するみたいで。」

現在は簡単な自炊も始め、「料理をすること自体が、やる気スイッチになっている」と話しています。食事の改善と合わせて、自然と生活リズムも整い、平日は6時半、休日でも8時には起きられるようになったそうです。

病院治療で起きられない状態から復帰した体験

Cさん(29歳・販売員)の場合

- 当時の悩み

「最初は単純に『怠けている』と思っていました。でも、どんなに早く寝ても朝起きられないし、起きても体が鉛のように重くて。仕事中も集中できず、お客様との会話も億劫になってしまって。」

Cさんの場合、生活習慣を変えようと色々試してみても、一向に改善しませんでした。友人に相談したところ、「それって病気の可能性もあるんじゃない?」と言われ、心療内科を受診することにしました。 - 受診のきっかけと診断

受診前は「大げさかもしれない」と不安でしたが、医師に症状を詳しく話すと、「うつ状態の可能性がありますね」と診断されました。「仕事のストレスや生活の変化が重なって、心身のバランスが崩れている状態です」と説明を受けたそうです。 - 治療の内容と経過

- 軽い抗うつ薬の処方:最初は副作用が心配でしたが、医師が「様子を見ながら調整しましょう」と言ってくれて安心でした。

- カウンセリング:月2回のペースで、日常の悩みやストレスについて話す時間を持ちました。

- 生活指導:薬だけでなく、睡眠や食事についてもアドバイスを受けました。

- 今の私

「薬を飲み始めて2週間くらいで、朝の『起きられない』感覚が少し軽くなりました。1ヶ月たった頃には、アラームで普通に起きられるようになって。3ヶ月後には、仕事に対してもやる気が戻ってきました。」

特に効果を感じたのは、カウンセリングだったそうです。「自分では気づかなかったストレスの原因が見えてきて。『あ、これが原因だったんだ』と分かると、対処法も考えられるようになりました。」

現在のCさんは、薬の量を減らしながらも安定した生活を送っています。「病院に行くのは勇気が要りましたが、行って本当によかった。一人で悩んでいた時間がもったいなかったです。」

Dさん(25歳・システムエンジニア)の場合

- 当時の悩み

「夜中の2時、3時まで眠れないのに、朝は7時に起きなければいけない。慢性的な睡眠不足で、日中も眠くて仕方がありませんでした。コーヒーを1日10杯以上飲んでも眠気が取れなくて。」

最初は「夜型人間だから仕方ない」と思っていましたが、あまりにも日常生活に支障を引き起こすため、睡眠外来を受診しました。 - 検査と診断

睡眠ポリグラフィーという検査を受けた結果、「概日リズム睡眠障害(体内時計がずれてしまう睡眠の病気)」と診断されました。 - 治療内容

- 光療法:朝に特殊なライトを浴びる治療を受けました。

- 睡眠ホルモン「メラトニン」の服用:睡眠リズムを整える薬を処方されました。

- 生活指導:就寝前の過ごし方や、日中の光の浴び方について詳しい指導をクリニックから受けました。

- 今の私

「治療を始めて1ヶ月で、夜12時頃には自然と眠くなるようになりました。2ヶ月後には朝7時にスッキリ起きられるように。今まで感じたことのない『爽やかな朝』を体験できました。」

Dさんが特に驚いたのは、睡眠の質が変わったことだったそうです。「同じ7〜8時間寝ても、深く眠れているかどうかで、翌日の体調が全然違うんです。朝起きた時の『今日も頑張ろう』という気持ちが自然と湧いてくるようになりました。」

現在は薬に頼らずとも規則正しい睡眠が取れており、「仕事の効率も上がって、プライベートも充実するようになった」と話しています。

これらの体験談からも分かるように、やる気が出ない・寝てばかりいる状態の原因や改善方法は人それぞれです。生活習慣の見直しで改善する場合もあれば、医療的なサポートが必要な場合もあります。

あなたは一人じゃない。小さな一歩を踏み出そう。

当記事では、やる気が出ない・寝てばかりになる原因から、その改善策、病院を受診すべきタイミングまで、実際の体験談を元に前向きな一歩を踏み出すための具体的な方法を案内しました。

大切なのは、一人で抱え込まず、信頼できる人や専門家に相談することです。あなたの状況に応じた適切な方法を見つけることで、状態が悪化することを防ぎ、きっと今よりも快適な毎日を取り戻すことができるでしょう。

もし強い倦怠感や眠気がずっと続く場合は、早めに専門医に相談してみましょう。幅広い分野の専門家が回答する無料Q&Aが充実した専門家プロファイルを活用すれば、あなたの状況に合わせた的確なアドバイスを得られる可能性があります。

ぜひ気になることを投稿してみてください。