鉄筋コンクリートなのにうるさいのはなぜ?RC造賃貸マンションの防音性と失敗しない物件の選び方

「鉄筋コンクリートなら静かだと思ったのに……」夜中に隣の部屋からテレビの音が聞こえてきたり、朝早くから上の階の足音で目が覚めたり。騒音が気になると、身体も心も休まりませんよね。

今回は鉄筋コンクリートでも騒音が発生する5つの原因から、内見で必ずチェックしたいポイント、そして今すぐできる防音対策まで、実践的な方法をお伝えします。

物件選びの段階でしっかりチェックすれば、騒音トラブルが発生するリスクを抑えられます。

さらに、自分でできる騒音対策を知っておけば、より快適な生活を送れるでしょう。

鉄筋コンクリート(RC造)なのにうるさい主な原因5つ

「鉄筋コンクリート(RC造)なのに、なんで隣の音が聞こえるの?」そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

ここでは、鉄筋コンクリートでも騒音が発生する5つの原因を見ていきましょう。

- 壁や床のコンクリートが薄い

- 壁が石膏ボードで音が抜ける

- 窓や換気口から音が漏れる

- 遮音材や吸音材が使われていない

- コンクリートの性質上音が響きやすい

これらの原因を知っておけば、物件選びの際に「ここをチェックすればいいんだ」という判断基準ができます。

静かで快適な住まいを見つけるために、一つずつ確認していきましょう。

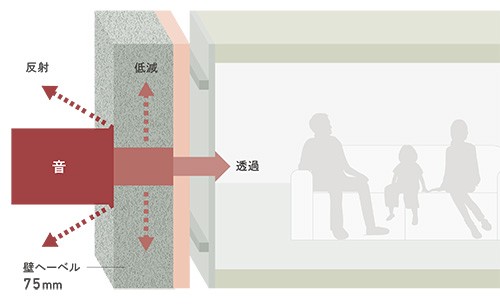

1. 壁や床のコンクリートが薄い

鉄筋コンクリートでも壁や床の厚さが不十分だと音が響きます。

壁の厚さによる防音性能と音の聞こえ方を表にまとめました。

| 壁・床の厚さ | 防音性能 | 音の聞こえ方の例 |

|---|---|---|

| 150mm未満 | 低い | 隣の生活音が聞こえやすい |

| 150~180mm | 標準的 | 通常の生活音はある程度遮断できる |

| 180~200mm | 良好 | 話し声はほぼ聞こえない |

| 200mm以上 | 優秀 | 高い防音性能を期待できる |

鉄筋コンクリートの壁厚は一般的に150mm以上ですが、厚さによって防音性能に差が出ます。

150mm程度でも基本的に遮音性はありますが、より静かな環境を求めるなら180mm以上が望ましいでしょう。

賃貸専用の物件では、建築基準法の最低基準(120mm以上)は満たしているものの、コスト重視で150mm程度になることも。分譲マンションと比べて壁や床が薄くなる傾向にあります。

鉄筋コンクリートでもコンクリートが薄ければ、期待するほどの遮音性能は得られません。足音や話し声、テレビの音が気になり、隣人トラブルに発展するケースもあるでしょう。

内見時には、不動産会社の担当者に壁の厚さを確認することをおすすめします。

2. 壁が石膏ボードで音が抜ける

鉄筋コンクリートの建物だからといって、すべての壁がコンクリートとは限りません。

建物の構造を支える壁(構造壁)はコンクリートですが、部屋を区切るだけの壁(非構造壁)は石膏ボードで作られるケースも見られます。

コスト削減のため最小限の構造壁だけコンクリートにして、残りは石膏ボードになっていることも。

石膏ボードは、密度が低く音を遮る性能がコンクリートより劣るため、テレビの音や話し声が簡単に通り抜けてしまうのです。

また、GL工法という方法もよく使われます。

コンクリート壁の上に接着剤で石膏ボードを貼り付ける工法。壁と石膏ボードの間に空気層ができるため、叩くと太鼓のような音がする場合がある。

壁の中に吸音材が十分に入っていないと壁の内部が空洞になり、音が反響してかえって大きく聞こえることも。

内見時に壁を叩いて確認すれば、コンクリート壁か石膏ボード壁かを見分けられます。構造壁だけがコンクリートの物件は、防音性能が期待できないため注意が必要です。

遮音等級(D値)で見る壁の性能差

壁の遮音性能を表す専門的な指標としてD値(遮音等級)という数値があり、大きいほど遮音性能が高く、隣室の音が聞こえにくくなります。

D値の違いによる音の聞こえ方と壁の構造例は以下のとおり。

| D値 | 隣室の音の聞こえ方 | 壁の構造例 |

|---|---|---|

| D-65 | ピアノの音も通常聞こえない | 特殊な防音設計 |

| D-55 | ピアノの音がかすかに聞こえる | コンクリート180mm程度 |

| D-45 | 話し声の内容がかすかに聞こえる | 石膏ボード+吸音材 |

| D-35 | 隣室の会話が聞こえる | 石膏ボード(仕様により異なる) |

在宅ワークが増えた今、D-45以下の壁では仕事の電話やWeb会議の声が隣に漏れてしまいます。プライバシーを守るためにも、最低でもD-50以上の遮音性能は欲しいところです。

ただし、D値は賃貸情報には記載されておらず、不動産会社も把握していないことがほとんど。

実際の遮音性能は、壁の厚さだけでなく施工精度や建物全体の設計にも左右されます。

「防音性能にはこういう基準がある」という参考知識を理解しておき、実際の物件選びでは壁を叩いた音の違い(コンクリートか石膏ボードか)を確認する程度が現実的です。

3. 窓や換気口から音が漏れる

建物の構造自体の防音性が高くても窓や換気口といった開口部から音が侵入してくるケースが多く見られます。

壁に比べて窓は圧倒的に薄いため、外の車の音や近隣の話し声などが入り込む主な経路となるのです。

また、近年の建物には24時間換気システムが設置されているため、この給気口や排気口も音の通り道になりがち。

たとえ壁や床が厚い鉄筋コンクリートでできていても、窓や換気口の気密性が低いと建物全体の防音性能が大きく低下してしまうのです。

専門家プロファイルでは、建築家の齋藤進一さんが、マンションの異音に関する以下のような質問に回答しています。

新築賃貸マンションで1年前から続く「キーン」という異音に悩んでいます。管理会社に何度も相談しても一向に改善されません。このような状況で、管理費の返還や別の部屋への移動、引っ越し費用の請求などは認められるのでしょうか?

はじめまして

日々の騒音に悩まれるお気持ちお察しいたします。

短時間でなく長期にわたり音が続くことや、夜間特に聴こえることを考えると、建物の躯体やエレベーター、近隣からの騒音でなく、室内機械設備の音だと想定できます。

特に最近の住宅は「24時間換気システム」が常備されたため、とくに排気システムの駆動音や排気グリル付近から異音を発することがあります。

「キーン」という音を感じたとき、排気システム付近(壁内の場合と天井裏の場合あり)の点検口を開けて、音を確認されてはいかがでしょうか。

フィルターがホコリで詰まり、圧力が掛かって音が発する場合もございます。

同じ静かな部屋に昼夜いても、昼は周囲の生活音があるため音に気づかず、夜間は周囲も静になるため、わずかな音にも気づくケースは多々あります。

もし、換気システムが原因の場合は部屋を移動しても同じ機械が設置されているので、解消されることはないかもしれません。

原因が究明できるといいですね。ご参考になれば幸いです。

このように、換気口からの異音など住まいの音に関する悩みは、専門家への相談が解決の近道です。

原因がわからない音問題でお困りの方は、専門家プロファイルで建築家に相談してみてはいかがでしょうか。

4. 遮音材や吸音材が使われていない

賃貸物件ではコストや収益性を優先して遮音材や吸音材などの追加対策が省略されることも少なくありません。

鉄筋コンクリート自体には一定の遮音性がありますが、それだけでは生活音を十分に防げないケースもあります。

壁や床にグラスウールなどの吸音材を入れたり、振動を伝えにくくする遮音シートを使って施工すれば防音性能はさらに高まりますが、これらの材料や施工には追加コストがかかるため、建築基準法等の最低基準さえ満たしていれば省略されてしまう場合があるのです。

追加の防音対策の有無で実際の音の聞こえ方は大きく変わってきますが、見た目ではわからないため、内見時に確認することは困難です。

5. コンクリートの性質上音が響きやすい

意外に思われるかもしれませんが、コンクリート自体が音を反射しやすい性質を持っています。

コンクリートは硬く密度が高いため、ほとんどの音が吸収されません。室内で発生した音が壁や天井、床に反射するのを繰り返すため、響いてしまうのです。

家具が少ない部屋では特に顕著です。引っ越し直後の何もない部屋で声を出すと、やけに響いて聞こえた経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

室内が響きやすいと自分の生活音も大きく聞こえるため、ストレスを感じやすくなります。

カーペットやカーテン、家具を配置することで、この反響は軽減できますよ。

【補足】鉄筋コンクリート物件で音が伝わる2種類の騒音

鉄筋コンクリート造の物件で問題となる騒音は、その伝わり方によって大きく2つの種類に分けられます。

それぞれの特徴を理解することで、騒音の原因や対策を考えやすくなります。

| 騒音の種類 | 説明 | 主な発生源 | 対策の難易度 |

|---|---|---|---|

| 空気伝搬音 | 空気を振動させて伝わる音 | テレビ、話し声、音楽 | 比較的簡単 |

| 固体伝搬音 | 建物の構造体を振動させて伝わる音 | 足音、椅子を引く音、ドアの開閉 | 難しい |

空気伝搬音は壁や窓で遮ぎったり、厚いカーテンや家具を配置したりして軽減できます。音源から離れるほど小さくなるため、隣の部屋程度なら十分に対策可能です。

話し声なら壁に吸音材を貼る、テレビの音なら壁から離して設置するだけでも効果がありますが、固体伝搬音は振動として建物全体に伝わるため、発生源から離れた場所でも聞こえてしまいます。

最上階でも、屋上の設備機器の振動や、隣接住戸からの横方向の振動は避けられません。建物の構造体に伝わる音は、どの階に住んでも完全には防げないのが現実です。

専門家プロファイルでは、建築家の齋藤進一さんが、マンションの騒音に関する以下のような質問に回答しています。

分譲マンションに入居後、上階からの騒音に悩んでいます。管理会社に相談しても状況は改善せず、再相談時には個人情報の開示を求められました。管理会社の対応は一般的なのでしょうか。今後、管理会社や上階に対してどのように対応すれば良いかアドバイスをください。

いつの時代もマンション騒音問題は無くならないものです。ご自身がうるさく感じる音が人にとっては感じない等、五感は様々ですので数値化しておくことがポイントです。

東京都の騒音基準は昼間55デシベル、夜間45デシベル以上が騒音とみなされます。

騒音裁判に提出する内容として、録音をしておく、騒音は7時〜21時以外である(生活音は除外されるので)、頻度が週4日以上、病院の診断書をもらうなどが挙げられます。

最近はスマホのアプリにも騒音チェッカーなど測定できるものがあるので、数値を確認するのも一つですね。

ご参考まで

鉄筋コンクリート造の物件であっても、今回のような騒音トラブルは起こり得ます。管理会社へ相談しても解決しない場合は、専門家プロファイルで専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

鉄筋コンクリートと他構造の防音性を比較

「鉄筋コンクリートが一番静かって聞くけど、他の構造はどのくらい違うの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

ここでは、賃貸物件でよく見かける4つの構造を比較していきましょう。

- 鉄筋コンクリート造(RC造)

- 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)

- 鉄骨造(S造)

- 木造(W造)

それぞれの防音性能の違いや特徴を知れば、物件選びの際に「自分にはこの構造が合っている」と判断できるようになります。

建物の構造による防音性能の違いや特徴を一覧表でまとめたので、各項目を読む前に参考にしてください。

| 構造 | 防音性能 | 特徴 | 採用物件 |

|---|---|---|---|

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 〇 | バランスが良い、物件数が多い | 一般的なマンション |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | ◎ | 最高の防音性能がある、振動も軽減できる | タワーマンション・高級賃貸 |

| 鉄骨造(S造) | △ | RC造より劣るが木造よりは良い | 中規模アパート・マンション |

| 木造(W造) | △ | 最も音が伝わりやすい | アパート・戸建て |

鉄筋コンクリート造(RC造)

鉄筋コンクリート造は鉄筋の骨組みにコンクリートを流し込んで作る構造。木造や鉄骨造と比べて防音性が高く、SRC造には劣るものの十分な遮音性能を持っています。

コンクリートの密度が高いため、空気伝搬音(話し声など)を遮る性能に優れています。

壁の厚さが180mm以上あれば、隣の部屋のテレビの音は聞こえにくくなりますが、設計や開口部の状況によっては音漏れが生じる場合もあります。

ただし「鉄筋コンクリート(RC造)なのにうるさい主な原因5つ」の項目で解説したとおり、壁や床の厚さ、施工品質によって性能にばらつきが出やすい側面も。

足音やドアの開閉音は構造体に伝わって響きやすい傾向があり、上階の子どもが走り回る音は、RC造でも完全には防げません。

木造より家賃は高くなりますが、その分防音性能も向上します。賃貸市場では最も一般的な構造で、多くの都市部のマンションでは鉄筋コンクリート造を採用しています。

壁式構造とラーメン構造の違いを理解する

鉄筋コンクリート造には大きく分けて「壁式構造」と「ラーメン構造」の2種類があります。

| 構造タイプ | 特徴 | 遮音性 | 見分け方 |

|---|---|---|---|

| 壁式構造 | 壁全体で建物を支える | 〇 | 部屋がすっきり四角い |

| ラーメン構造 | 柱と梁で建物を支える | △ | 部屋の角に柱の出っ張りがある |

壁式構造は戸境壁がすべてコンクリートになるため遮音性能が高く、5階建て以下の低層マンションに多く採用されています。

ラーメン構造は高層マンションに多く、戸境壁が遮音性の低い石膏ボードになることも。部屋の四隅に柱の出っ張りがあれば、ラーメン構造の可能性が高いと考えられるでしょう。

内見時に部屋の形状を確認すれば、ある程度構造を推測できるため、壁式構造の物件を選べば、同じRC造でも騒音リスクを減らせるでしょう。

「ラーメン構造」の名前の由来は、食べ物のラーメンではなく、ドイツ語の「Rahmen(意味:枠、フレーム)」から来ています。

鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)

鉄骨鉄筋コンクリート造は鉄骨の骨組みの周りに鉄筋を配置しコンクリートを打ち込む非常に強固な構造。SRC造はコンクリートの厚みと質量が大きいため、主要な構造の中で最も防音性能が高いとされます。

主に高層マンションなどで採用されており、建設コストが高いためRC造より家賃や物件価格が高くなる傾向にあるため、物件のグレードによっては1.5倍近くなるケースも。

とはいえ、静かな環境を重視する人には、SRC造がおすすめの物件だといえるでしょう。

鉄骨造(S造)

鉄骨造は柱や梁に鉄骨を使用した構造です。

鉄骨の厚みによって「軽量鉄骨造」と「重量鉄骨造」に分かれますが、いずれも鉄筋コンクリート造に比べると防音性能は劣ります。

| 鉄骨造の種類 | 鉄骨の厚み | 建物の特徴 | 防音性 |

|---|---|---|---|

| 軽量鉄骨造 | 6mm未満 | アパート・2階建て | 木造と同程度 |

| 重量鉄骨造 | 6mm以上 | 3階建て以上のマンション | 木造より良い |

壁の内部が空洞になっていることが多く音が反響しやすいため、隣の部屋の生活音が聞こえやすい傾向にあります。軽量鉄骨造のアパートでは、隣の目覚まし時計の音で起こされることも。

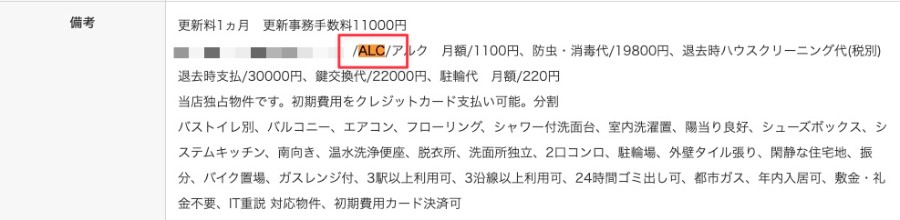

ただし、ALC(軽量気泡コンクリート)パネルを外壁や床に使用している物件なら、ある程度の防音性は期待できます。

物件情報の構造欄に「ALC」と記載があるか「ヘーベルメゾン」などALCを使用しているブランド物件かで確認できますよ。

ただし、すべての物件で明記されているわけではないため、気になる物件があれば不動産会社に直接確認するとよいでしょう。

木造(W造)

木造は柱や梁など建物の主要な部分に木材を使用した構造です。

材料の密度が低く隙間が多いため、防音性は他の構造に比べて最も低くなるため、話し声やテレビの音はもちろん、足音や振動も伝わりやすく騒音トラブルが起こりやすい構造だといえるでしょう。

隣の部屋の会話や生活音が聞こえることが多く、プライバシーの確保は困難です。くしゃみや咳の音も聞こえやすいため、体調が悪い時も気を遣うかもしれません。

築10年未満の木造は性能が向上している

近年では遮音材や吸音材を使用することで、防音性を高めた木造住宅も増えています。

| 年代 | 防音対策 | 遮音性能 |

|---|---|---|

| 築30年以上 | ほぼなし | D-30程度 |

| 築10〜30年 | 最低限の吸音材 | D-35〜40 |

| 築10年未満 | 二重床・遮音シート | D-40〜45 |

| 最新の高性能木造 | 防音室並みの対策 | D-45〜50 |

2020年以降に建てられた木造アパートなら、古い鉄筋コンクリート造より静かな場合もあります。

「界壁遮音性能」や「床衝撃音対策」をアピールしている物件を選べば、木造でも快適に暮らせる可能性があるでしょう。

家賃を抑えたい場合は、新しい木造も選択肢に入れてみてください。

専門家プロファイルでは、建築家の齋藤進一さんが、マンションの騒音問題に関する以下のような質問に回答しています。

購入したマンションの上階の足音に悩んでいます。管理会社に相談しても改善されず、嫌がらせのように悪化し精神的に辛い状況です。引っ越しは避けたいのですが、自分側でできる効果的な防音対策があれば教えてください。

はじめまして やすらぎ介護福祉設計 斉藤と申します。

対策として2つ挙げられると思います。

1つ目は、くりむんさんの両隣室のご家庭のご意見を伺うことです。

音は直下階だけでなく斜め下の部屋にも伝播しますので、同じようにうるさいと感じているかもしれません。お独りでクレームをつけるのではなく連名で対処すると好転することが多いです。

2つ目は、どのくらい騒音になっているか「騒音計」で測定して具体的数値を提示することです。

静かな環境なら30-35デシベルの値を示しますが、40後半から50デシベルを超えると誰でも「不快」に感じる大きさになります。

最近ではスマートフォンのアプリにも騒音計があったりしますが、お手元に用意できない場合は建築士やマンション管理士にご相談されると良いと思います。

マンションということから鉄骨造か鉄筋コンクリート造の構造体だと思いますが、上階の音を防音となると部屋の中にもう一つシェルターを造る方法があります。

真面目に暮らしている人が被害をこうむるのは納得いきませんね。

最終手段としての「訴訟」まで至らない事をお祈りいたします。

ご参考になれば幸いです。

建物の構造は防音性を左右する重要な要素ですが、今回の事例のように当事者間の話し合いでは解決が難しい騒音トラブルも少なくありません。

住まいの問題でお困りの際は、建築の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

内見で防音性を見極めるチェック方法3つ

「この物件、本当に静かに暮らせるかな?」内見のときに防音性を確かめたいけど、何をチェックすればいいか分からないという方も多いのではないでしょうか。

ここでは、内見時に試せる3つのチェック方法をご紹介します。

- 壁を叩いて空洞音か詰まった音か確認する

- 部屋の中央で手を叩いて残響時間を測る

- 共用廊下の足音が室内に響くか確認する

これらの方法を知っていれば、限られた内見時間でも防音性をしっかり確認できます。住んでから「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、一つずつ試してみてくださいね。

1. 壁を叩いて空洞音か詰まった音か確認する

内見時にまず試したいのが隣の住戸と接している壁を軽く叩いてみることです。

壁を叩いたときの音によって、その壁の材質をある程度推測できます。

「コツコツ」という硬く詰まったような音がすれば、密度の高いコンクリート壁である可能性が高いでしょう。逆に「コンコン」と軽い音が響く場合は、中が空洞になっている石膏ボード壁かもしれません。

ただし、ALCなど他の素材でも似た音がする場合があるため、複数の箇所を叩いて比較したり、不動産会社に壁の仕様を確認したりすることで、より正確に判断できます。

この方法は手軽な目安として有効ですが、他の防音性チェックと併用することをおすすめします。

特に寝室になる部屋の壁は、念入りにチェックしてください。

2. 部屋の中央で手を叩いて残響時間を測る

部屋の防音性を確認するには部屋の中央に立って一度強く手を叩いてみるのも効果的です。

手を叩いた音がすぐに消えるようであれば、壁や天井がある程度音を吸収していると考えられるでしょう。

反対に、音が長く響き渡るようであれば、硬い素材の壁が多く音が反響しやすい環境です。

このような部屋は、室内の音が響きやすく、生活音が大きく聞こえがち。隣室への音漏れの程度は、壁の遮音性能によって決まります。

家具が何もない状態の内見では、音の響き具合がよくわかります。実際に住み始めたら家具で響きは抑えられますが、部屋の音響特性を知る目安になるでしょう。

3. 共用廊下の足音が室内に響くか確認する

建物の防音性をチェックする際は外からの音がどの程度聞こえるかも重要です。

共用廊下を人が通る時の足音や話し声に注意してみましょう。玄関ドアを閉めた状態でも音が聞こえるようなら、遮音性能が低い可能性があります。

内見は一度だけでなく、平日と休日、昼と夜など、時間帯を変えて複数回行うのが理想です。

平日の夜19〜21時は住民が最も活動的な時間帯。この時間に訪れれば、実際の生活音レベルを体感できます。

土曜の朝も狙い目です。掃除機や洗濯機の音、子どもの声など、週末特有の生活音をチェックできるでしょう。

専門家プロファイルでは、建築家の齋藤進一さんが、新築マンションの騒音問題に関する以下のような質問に回答しています。

遮音性が高いはずの新築分譲マンションを購入しましたが、隣のテレビ音や足音が響いて悩んでいます。他の住民は「全く聞こえない」と言うのですが、これは隣人の出す音が大きいだけなのか、それとも施工不良が原因なのでしょうか。

こんばんは やすらぎ介護福祉設計 斉藤と申します。

近隣の騒音は私自身も迷惑を受けているのでお気持ちが良く分かります。

「暖かい・寒い」や「うるさい・うるさくない」という五感に伴う感覚は人によって違うので、数値化しておくとトラブルの際、強いです。

画像にあるのは騒音計測機でdb(デシベル)の単位で測定できます。(最近はスマートフォンなどのアプリにもあります)

室内騒音の許容値は、特に静寂さが要求される室では25~30db程度、住宅では35~40db程度で45から50dbを超えると騒音として感じることが一般的です。

掃除機や洗濯機などの音はお互い様ですし、機械騒音は一定のリズムなので耳障りではなかったりしますが、音楽や子供の走り回る音は不定期なので耳障りになりますね。

おそらく近隣住人を招き入れ、音を聞かせてもご本人は騒音に感じないと思われます。

測定値を管理会社に提示し、マンション全体に注意を促してもらうことが直接的なトラブルを防げると思います。

賃貸でなく分譲なので、これから平穏な生活が戻ることをお祈りいたします。

ご参考まで

内見時に防音性を入念にチェックしても、実際に住んでから騒音トラブルに悩まされるケースは少なくありません。

今回のように隣人の生活音に関する悩みなど、住まいに関する問題は専門家に相談することで解決の糸口が見つかるかもしれません。

騒音を避ける物件選びのコツ3つ

「静かに暮らせる部屋を見つけたいけれど、どこを重視すればいいの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、静かな暮らしを実現するための物件選びのコツを3つご紹介します。

- 最上階や角部屋を選ぶ

- 隣と収納で仕切られた間取りを選ぶ

- 防音性の高い分譲賃貸を選ぶ

これらのポイントを押さえれば、内見の際に「ここなら大丈夫そう」と判断できるようになります。家賃とのバランスも考えながら、理想的な住まいを見つけていきましょう。

1. 最上階や角部屋を選ぶ

騒音を避ける最もシンプルな方法は隣接する住戸の数が少ない部屋を選ぶことです。

| 部屋の位置 | 騒音源の数 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 最上階の角部屋 | 最少(隣1戸のみ) | 上階の足音なし、隣接も片側のみ | 家賃が最も高い、夏は暑く冬は寒い |

| 最上階の中部屋 | 少ない(隣2戸) | 上階の足音なし | 両隣の音が気になる可能性がある |

| 中階の角部屋 | 普通(上下と隣1戸) | 隣接が片側のみ | 上階の足音が聞こえる |

| 中階の中部屋 | 多い(上下と隣2戸) | 家賃が最も安い | 四方から音が聞こえる |

最上階の角部屋は、騒音源となる住戸が最も少ない物件です。一般的に、中部屋より数千円ほど家賃が高くなる傾向にありますが、静かな生活を最優先するなら検討する価値は十分にあるでしょう。

ただし最上階は夏場に暑くなりやすく、角部屋は外気の影響を受けやすいのがデメリットです。

2. 隣と収納で仕切られた間取りを選ぶ

部屋の間取りも防音性を左右する重要な要素です。

内見の際は、自分の寝室やリビングが隣のどの部屋と接しているかを確認しましょう。

| 自分の部屋 | 隣の部屋 | 防音性 | 理由 |

|---|---|---|---|

| 寝室 | 収納・クローゼット | 〇 | 収納が緩衝材となる |

| リビング | 浴室・トイレ | 〇 | 使用時間が限定的である |

| 収納 | リビング・寝室 | 〇 | 音が直接伝わらない |

| 寝室 | 寝室 | △ | 目覚ましの音が聞こえる |

| リビング | リビング | △ | テレビ音が響く |

| 寝室 | 浴室・トイレ | △ | 深夜の排水音が気になる |

収納スペースが緩衝材の役割を果たし、音が直接伝わるのを防いでくれます。

間取り図を見るときは、隣の部屋との位置関係をチェックしましょう。

3. 防音性の高い分譲賃貸を選ぶ

騒音のリスクを大幅に減らすための有効な選択肢が分譲賃貸の物件を探すことです。

分譲マンションとして販売された部屋が賃貸に出されている物件のこと。転勤や相続などの理由で、オーナーが一時的に貸し出しているケースが多い。

分譲マンションは永住を前提に建てられているため、一般的な賃貸専用物件より品質が高い傾向にあります。

床スラブ(各階の床のコンクリート板)や戸境壁も賃貸専用物件より厚めに設計されることが多いですが、実際の厚さは物件によって異なります。

また、設備や管理体制も充実しています。オートロックや防音サッシが標準装備されていることも。

家賃は相場より高めになりますが、騒音トラブルのリスクは大幅に減らせるでしょう。長期的に住むなら、分譲賃貸を選ぶのも一手です。

分譲と賃貸で異なるコンクリートの厚さ

分譲マンションは防音性や資産価値を重視し、コンクリート厚が厚めに設計されていることが多い傾向です。

一例として、分譲と賃貸でよく見られる厚さの違いを以下に挙げます。

| 物件タイプ | 床スラブ厚(目安) | 戸境壁厚(目安) | 遮音性能 |

|---|---|---|---|

| 賃貸マンション | 150〜200mm | 150〜200mm | L-45〜L-50 |

| 分譲マンション | 180〜250mm | 180〜250mm | L-40〜L-45 |

| 高級分譲 | 200〜250mm | 200〜250mm | L-35〜L-40 |

※賃貸マンションでも同等の厚さが採用される場合があり、実際の仕様は物件ごとに差があります。

L値は床衝撃音レベルを示す数値で、数字が小さいほど遮音性能が高くなります。

L-45は集合住宅で一般的な遮音基準で、生活音の多くは軽減されますが、子どもが走る音など重量衝撃音は聞こえることも。L-60では上階の生活音がはっきり聞こえてしまいます。

分譲マンションは購入用途のため品質重視で作られる傾向がありますが、実際の仕様は物件ごとに確認が必要です。

ただし、L値もD値と同じく専門的な測定値のため物件情報では確認できません。床の厚さ(スラブ厚)から推測するか分譲賃貸を選ぶことで高い遮音性能を期待する程度が現実的です。

専門家プロファイルでは、不動産コンサルタントの真山英二さんが、実際の騒音トラブルに関する相談に回答しています。

賃貸マンションのキッチンが隣室と隣接しており、調理などの生活音で隣人から壁を叩かれるなどの嫌がらせを受けています。引っ越せない状況で、不動産屋に相談しても解決しません。賃貸でもできる効果的なキッチンの防音対策があれば教えてください。

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

後から来た隣人に、理不尽な対応をされて大変な心労だとお察し致します。負けないで、頑張ってください。

賃貸住宅において騒音トラブルはよくあります。しかも、やっかいなことに個人差が大きく、根本的な解決が難しいのが特徴です。

正直なところ、防音シート程度では、何も変わらないと思います。

壁に収納棚等を設置する案についてはある程度の効果は見込めると思います。

ただ、大変申し訳ありませんが、今までの経験上、物理的な対応で今回のようなトラブルが収まるとは到底思えません。

一度、トラブルになってしまうとどんな小音でも、お互いに気になってしまうものです。

では、どうしたらよいのか?

今さら無理かもしれませんが、隣人と人間関係をつくるのが現実的な解決策だと思います。

もし、可能であれば、不本意なのは承知の上で、すこしへりくだって、隣人と仲良くすることを試みてはいかがでしょうか?

賃貸の騒音トラブルは、「無理が通れば道理が引っ込む」的なことが多いのが現実です。

あまりお力になれなくて大変申し訳ありませんが少しでもお役に立てれば幸いです。

頑張ってください。応援しています。

引用:専門家プロファイル|隣室と隣り合わせの、キッチンの防音対策

今回は、入居後の騒音トラブルに関する専門家のアドバイスを紹介しました。部屋探しや間取りの工夫だけでは解決が難しい問題もあります。

もしあなたも物件の騒音問題や近隣トラブルで悩んでいるなら、専門家プロファイルでプロに相談してみてはいかがでしょうか。

入居後に自分でできる防音対策4選

「今の部屋、思ったより音が気になる…」と感じている方も、まだ諦めなくて大丈夫です。

ここでは、今すぐ試せる4つの防音対策をご紹介します。

- 厚手の防音カーテンを設置する

- 壁際に背の高い家具を置く

- 床に防音マットやラグを敷く

- 窓やドアの隙間を塞ぐ

これらの対策を組み合わせれば、外からの騒音も自分が出す音も抑えられます。快適な住環境を得られるよう、できることから始めてみましょう。

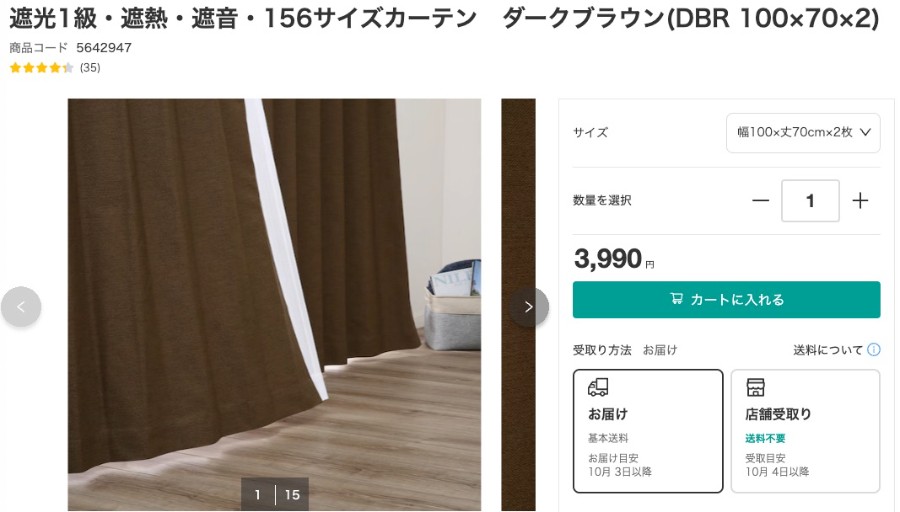

1. 厚手の防音カーテンを設置する

外からの騒音の多くは壁ではなく窓から侵入してきます。

効果的なのが、厚手で重量のある防音カーテンや遮音カーテンを設置することです。種類によって遮音効果や価格が異なるため、予算と必要な性能を考えて選びましょう。

| カーテンの種類 | 遮音効果 | 価格帯 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 通常のカーテン | △ | 5,000円~ | 薄い生地では効果が薄い |

| 防音カーテン | 〇 | 15,000円~ | 特殊な多層構造で音を吸収できる |

| 遮音カーテン | ◎ | 20,000円~ | 重量があり高い遮音性が期待できる |

| 二重カーテン | 〇 | 10,000円~ | レースと厚手を組み合わせる |

防音カーテンは音を吸収・反射することで、室内に入ってくる音を和らげ、外からの音だけでなく、室内のテレビ音が外に漏れるのを防ぐ効果も期待できます。

ニトリの「遮光1級・遮熱・遮音カーテン」など、手頃な価格で購入できる商品もあります。夏は遮熱効果も期待できるタイプを選べば、エアコンの効率も上がって一石二鳥です。

取り付けのコツは、カーテンレールを二重にして隙間を完全に塞ぐこと。窓枠の外側まで覆うように、通常より幅広のカーテンを選ぶとより効果的です。

床まで届く長さにすれば、隙間からの音漏れも防げますよ。

2. 壁際に背の高い家具を置く

隣の部屋からの話し声やテレビの音が気になる場合はその壁際に背の高い家具を配置するのが有効です。

本棚や洋服ダンス、食器棚といった重量があり密度の高い家具は、それ自体が遮音材の役割を果たします。家具と壁の間に1~3cm程度の隙間を空けて設置することで、音の伝わりをさらに抑えられるでしょう。

中に本や衣類がぎっしり詰まった状態の本棚やクローゼットは、高い防音効果が期待できます。空の家具では効果が薄いため、収納物を入れた状態で配置することをおすすめします。

3. 床に防音マットやラグを敷く

上の階からの足音対策そして自分の足音が下の階へ響くのを防ぐために床の対策も重要です。

| 床材の種類 | 価格帯 | 遮音効果 | おすすめ用途 |

|---|---|---|---|

| 防音マット | 3,000円/枚~ | ◎ | 物を落とした音・軽い足音対策に適している |

| コルクマット | 2,000円/枚~ | 〇 | 自然素材で子ども部屋に適している |

| ジョイントマット | 1,000円/枚~ | 〇 | 部分的な対策に適している |

| 厚手のラグ | 10,000円~ | △ | 手軽に導入できる |

| 防振マット | 1,500円/枚~ | 〇 | 洗濯機などの振動対策に適している |

これらを床に敷けば、物を落としたときの音や軽い足音などは大幅に軽減できます。

ただし、子どもが走り回ったりジャンプしたりする音には単体では効果が限定的であるため、複数枚重ねたり防振マットと併用したりするのがおすすめです。

4. 窓やドアの隙間を塞ぐ

見落としがちですが窓やドアのわずかな隙間も音の侵入経路となります。

ホームセンターなどで手に入る「隙間テープ」を使って、これらの隙間を丁寧に塞いでいきましょう。サッシの隙間やドアの下の部分は音が漏れやすいポイントです。

換気口からの音が気になる場合は、専用の防音カバーを取り付けるのもおすすめ。比較的手軽で安価にできる対策ですが、気密性が高まることで音の聞こえ方が大きく改善される場合があります。

専門家プロファイルでは、建築家の齋藤進一さんが、住宅の水回りの防音対策に関する以下のような質問に回答しています。

夫婦の生活時間帯が異なるため、寝室の真下にあるトイレやユニットバスの騒音が心配です。天井裏には防音効果のある断熱材を入れましたが、工務店の「大丈夫だろう」という言葉に不安を感じています。壁など他の箇所にも防音対策は必要でしょうか。何か良い方法があれば教えてください。

はじめまして

騒音への感覚は人によってバラバラですので、工務店さんがうるさくないと思った振動や低音もダイちゃんにとっては眠れない音に感じる可能性がございます。

目安の流水音は洋室のシャワー使用音は約74db、トイレの流水音は最大68~70dB、水の補充の音55dBと言われており、アクリアt60の2枚重ねは空気伝播音には効果があると思いますが、木造の躯体から伝播する固体伝播音がどのように感じられるかがポイントになると思います。

躯体への音の振動を出来るだけ減らすなら、仰る通りトイレやUB周りの壁面にも防音材を入れて置くことと、シャワーヘッドを節水型に変えたり、便器を静音ワンピース便器にしておくことも騒音予防になると思いますので、ご参考にして頂ければ幸いです。

自分でできる防音対策を試しても改善されない場合や、今回ご紹介した事例のように設計段階から防音について考えたい場合は、専門家のアドバイスが非常に役立ちます。

専門家プロファイルでは、あなたの住まいの状況に合わせた具体的な解決策を見つけることができますよ。

鉄筋コンクリートの騒音に関するよくある質問

最後に、鉄筋コンクリートの騒音に関するよくある質問にお答えします。

疑問をお持ちの方は参考にしてください。

一般的に、上の階からの音が響きやすい傾向にあります。

足音や物を落とすなど床を振動させる音(固体伝搬音)は、主に下方向へ伝わる性質があるためです。

なお、話し声など空気の流れに沿って伝わる音は上下左右に広がります。

聞こえ方は建物の性能によって大きく異なります。

壁の厚さが180mm以上あるような防音性の高い鉄筋コンクリート造であれば、通常の話し声であれば隣からほとんど聞こえません。

しかし、壁が薄かったり石膏ボードでできていたりすると、会話の内容がわかるほど聞こえる場合もあります。

特に夜間の静かな環境では、昼間は気にならなかった小さな音も気になることがあるでしょう。

壁を叩いて「コンコン」と軽い音がする場合、その壁はコンクリートではなく石膏ボードで作られている可能性が高いでしょう。

もう一つの可能性として、GL工法という施工方法が使われていることが考えられます。

これはコンクリート壁に石膏ボードを貼り付ける工法です。壁との間に隙間ができるため、太鼓のように音が響く「太鼓現象」が起こることがあります。

まず管理会社や大家さんに連絡しましょう。

相談する際は、騒音の記録を用意しておくとスムーズです。いつ、どんな音が、どのくらいの時間続いたかをメモしておきます。

管理会社が対応してくれない場合の相談先は以下のとおりです。

- 自治体の騒音相談窓口

- 法テラス(法的アドバイス)

- 弁護士(最終手段)

直接隣人に苦情を言うのは、トラブルが悪化する可能性があるため避けましょう。

まとめ

本記事では、鉄筋コンクリート造なのにうるさい理由と防音性の高い物件を見極める方法について解説しました。

鉄筋コンクリートでも壁の厚さが180mm未満では防音性能は期待できず、石膏ボードの使用や窓からの音漏れなど、さまざまな要因で騒音問題が発生します。

入居してから騒音に悩まされることのないよう、内見時に壁を叩いて音を確認しましょう。また、最上階や角部屋、分譲賃貸を選ぶことで、騒音のリスクそのものを抑えられます。

すでに入居している場合も、防音カーテンの設置や家具の配置など、自分でできる対策を始めてみてください。

最終的な判断に迷う場合や、すでに深刻な騒音トラブルを抱えている場合は、専門家への相談も有効な手段です。

「専門家プロファイル」では、不動産のプロが無料のQ&Aであなたの状況に応じて具体的にアドバイスしています。

より専門的な知見が必要だと感じた方は、ぜひご活用ください。