結婚したい理由とは?男女の心理から幸せな結婚生活の秘訣まで紹介

「そろそろ結婚したいな……」周りの友達が結婚していく中で少し焦りを感じたり、漠然とした不安を抱いたりしていませんか?

本記事では、結婚したい理由を男女別に紹介。さらに、結婚のメリット・デメリットや結婚したい人向けの自己分析ステップ、幸せな結婚生活を送る秘訣まで解説しています。

本記事を読めば、自分の結婚観を明確にするヒントが見つかるはず。結婚について不安やお悩みがある方は、ぜひ最後までご覧ください。

そもそも「結婚」とは?定義と目的を確認

「結婚って実際どういうものなの?」「恋人と夫婦って何が変わるの?」そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

ここでは、そもそも結婚とはどのようなものなのか、3つのポイントから解説します。

- 結婚すると生まれる義務と権利

- 交際と結婚の違い

- 婚姻届を出さない事実婚という生き方

これらを知っておけば、パートナーとの将来について考えるとき、きっとあなたなりの答えが見つかるはずです。

1. 結婚すると生まれる義務と権利

結婚とは、役所に婚姻届を提出することで法律上認められる夫婦関係です。家族として生活をともにしていくための大切な一歩といえるでしょう。

婚姻届が受理されると夫婦は法律にもとづき、お互いを扶養する義務を負います。これらの義務は、言い換えれば「何かあったときに、お互いを一番に支え合う」という法的な裏付けでもあります。

- 生活費を分担する(食費、住居費、光熱費など)

- 病気やケガのとき看病し、医療費を負担する

- 収入がない・少ないときに経済的に支える

- 日常生活で必要な世話や介護をする

- 相手が困窮しないよう生活を保障する

また、お互いの財産を相続する権利が生まれたり住宅ローンを組みやすくしたりするなど、社会的な信用が高まったりする側面もあります。

このように結婚は、二人で協力して生活を築いていく関係を法律が後押ししてくれる制度です。

2. 交際と結婚の違い

「恋人と結婚相手、何が違うの?」その答えは、日常生活のあらゆる場面に現れます。

交際中は当人同士の合意が関係の中心ですが、結婚すると法律上の権利や義務がともないます。

具体的にどんな違いがあるのか見てみましょう。

| 生活場面 | 交際(未婚) | 結婚 |

|---|---|---|

| 緊急入院・手術 | ・面会を断られる場合がある ・手術の同意書にサインできない | ・配偶者として面会可能 ・手術や治療方針の決定に関与できる |

| 住宅ローン | ・それぞれ単独で審査 ・収入合算できない (※ペアローンなど、交際中でも合算できる場合があります。) | ・夫婦の収入を合算して審査可能 ・借入額を増やせる |

| 賃貸契約 | ・同棲不可の物件では入居を拒否される場合も | ・夫婦として問題なく入居可能 |

| 子どもの手続き | ・親権は原則として母親の単独親権 ・父親が法的な手続きに関わるには認知が必要 | ・父母どちらでも保育園の申込みや学校の手続きが可能 |

| 会社の福利厚生 | ・家族手当や慶弔休暇の対象外 | ・配偶者手当(月1〜3万円程度)や結婚休暇などを受けられる |

| 相続・保険 | ・遺言書がないと財産を受け取れない ・生命保険の受取人になれない場合も | ・法定相続人として自動的に相続権あり ・生命保険の受取人に指定可能 |

| 税金 | ・それぞれ個別に納税 ・控除なし | ・配偶者控除(年間最大38万円)や医療費控除の合算が可能 |

パートナーが事故で意識不明になったとき「恋人」では病室に入れないかもしれません。一方「配偶者」なら面会も治療の相談も可能です。

会社の制度によっては月1〜3万円程度の配偶者手当が支給されたり、税金面では年間最大38万円の配偶者控除が受けられたりするなど、経済的なメリットもあります。

一方で、婚姻関係を解消する際には法的な離婚手続きが必要です。結婚生活の中でお互いに築いた財産を分け合う「財産分与」や、離婚の原因を作った側が支払う「慰謝料」が発生する場合もあります。

結婚とは、愛情という心のつながりに加えて法的な保護と責任がともなう、より安定した関係といえるでしょう。

3. 婚姻届を出さない事実婚という生き方

婚姻届を提出せずに、事実婚を選択するカップルもいます。

住民票の続柄を「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載することで、健康保険の扶養に入る際など、一部の行政サービスで夫婦と同様に扱われる場合があります。

法律婚と事実婚の違いを表にまとめました。

| 項目 | 法律婚 | 事実婚 |

|---|---|---|

| 相続権 | 配偶者として相続権あり | 相続権なし(遺言書が必要) |

| 税制優遇 | 配偶者控除を受けられる | 配偶者控除なし |

| 子どもの親権 | 共同親権(両親が親権を持つ) | 単独親権のみ |

| 姓の選択 | 夫婦同姓が原則 | 夫婦別姓のまま |

| 社会保険 | 扶養に入れる | 年収130万円未満など条件を満たせば可能 |

夫婦別姓を維持したい、キャリアを優先したい、前婚の子どもへの配慮など、事実婚を選ぶ理由は人それぞれです。

法定相続権はありませんが、遺言書があれば財産を受け取れます。また、健康保険の扶養認定も収入要件を満たせば可能です。

同性カップルへの支援も広がっている

同性カップルへの支援も広がっており、品川区では2025年10月1日から同性パートナーも住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載できるようになります。(参照:品川区|住民票の写しへの同性パートナーの続柄の記載開始について)

自治体によっては公営住宅への入居や病院での面会も可能です。

さまざまな制度や価値観を理解しながら、自分たちに合った関係性を選べる時代です。パートナーとの最適な形を見つけることが、長く続く関係の土台となるでしょう。

Yahoo!知恵袋では、同性パートナーシップ制度など、現代の多様なパートナーシップのかたちについて、もっと詳しく知りたいという声が見られました。

同性パートナーシップ制度について分かりやすく説明してほしいです。

引用:Yahoo!知恵袋

事実婚や同性パートナーシップ制度など、パートナーシップのかたちは多様化しています。自分たちにとって最適な関係を築く上で、こうした制度について詳しく知りたいと思うのは当然のことです。より専門的なアドバイスが必要な場合は、専門家プロファイルで相談してみてはいかがでしょうか。

【男女別】結婚したい理由ランキング|それぞれの本音と心理

「彼は結婚についてどう思ってるんだろう?」「私が結婚したい理由って、普通なのかな?」パートナーの本音が気になったり自分の気持ちに迷ったりすることはありませんか?

ここでは、男女それぞれの結婚したい理由を詳しく見ていきましょう。

- 【男性編①】精神的な安らぎが欲しい

- 【男性編②】家庭を持ち社会的信用を得たい

- 【男性編③】生活を安定させたい

- 【女性編①】好きな人とずっと一緒にいたい

- 【女性編②】子どもを産みたい・育てたい

- 【女性編③】経済的・精神的に安定したい

パートナーの本音がわかれば、二人の将来について話し合うきっかけになったり、自分の気持ちを整理するヒントが見つかったりするかもしれません。

【男性編①】精神的な安らぎが欲しい

男性が結婚を望む大きな理由の一つが、精神的な安らぎを得たいからです。内閣府の調査では結婚したい理由として「精神的な安らぎの場を持ちたい」という回答が20〜30%を占めています。(参照:男女共同参画局|特-40図 結婚したい理由)

仕事でのプレッシャーや責任から、職場では弱さを見せられないと感じる男性も少なくありません。

残業で疲れて帰宅したとき「お疲れさま」と迎えてくれる人がいる。仕事で失敗した日に、否定せずに話を聞いてくれる人がいる。

家に自分を受け入れてくれるパートナーがいると、かけがえのない安心感を得られるでしょう。

また、内閣府の孤独・孤立調査(2024年)によると、同居人がいない人は、いる人よりも孤独感が高い傾向が示されています。(参照:内閣府|人々のつながりに関する基礎調査)

このように「自分の絶対的な味方がいる」という感覚が、結婚を具体的に意識するきっかけとなるようです。

【男性編②】家庭を持ち社会的信用を得たい

日本では依然として「既婚者=信頼できる」という見方が残っており、社会的評価を意識して結婚を選ぶ男性もいます。

国土交通省の「民間住宅ローンの実態に関する調査」によると、金融機関が審査で考慮する項目として「家族構成」が挙げられています。(参照:国土交通省|令和6年度民間住宅ローンの実態に関する調査結果報告書)

職場での昇進や長期的な関係を築きたい取引先との間でも、家庭を持っているという安定感が信頼につながることも考えられます。

【男性編③】生活を安定させたい

独身男性の生活は自由な反面、不規則になりがちです。

国民健康・栄養調査によると、男性の41.6%が週1回以上外食しています。(参照:厚生労働省|令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要)もちろん外食自体が悪いわけではありません。

しかし、一人暮らしでは栄養バランスが偏ったり、食事の時間が不規則になったりすることもあるでしょう。

朝食を一緒に食べる、決まった時間に就寝するなど、パートナーと暮らすことで生まれる規則正しい生活リズムや、体調が悪いときに看病してもらえる安心感。そうした日々の積み重ねが、心身の健康を支えてくれるのです。

また、病気で倒れたときや老後一人になったときのことを考えると、不安を感じる男性は多いでしょう。

そんな将来への不安から、支え合えるパートナーの存在を求める男性もいます。

【女性編①】好きな人とずっと一緒にいたい

男女共同参画局では、女性の結婚理由の第1位は「好きな人と一緒に生活がしたいから」(約50%)です。(参照:男女共同参画局|男女共同参画白書 令和4年版)

恋人という関係も素敵ですが、法的な婚姻関係を持つことで「この先もずっと一緒にいる」というお互いの決意が形になり、より深い安心感を得られます。

日常の小さな幸せを共有して、喜びも悲しみも分かち合えるパートナーとして、人生をともに歩んでいきたい。そんな願いが、結婚を選ぶ理由になっているのでしょう。

【女性編②】子どもを産みたい・育てたい

男女共同参画局の調査によると、女性が結婚したい理由として「子供が欲しいから」を挙げる人が約27%を占めています。(参照:男女共同参画局|男女共同参画白書 令和4年版)

子どもを産み育て、温かい家庭を築きたいという願いも、女性が結婚を考える大きな理由の一つです。

パートナーと協力して子育てしていく中で、家族の絆を深めたいと考える人もいるでしょう。

友達や親戚の子どもと触れ合う中で、自分の将来をイメージしやすくなり、結婚への思いが強くなることもあるかもしれません。

【女性編③】経済的・精神的に安定したい

経済的・精神的な安定を求めて結婚を望む女性も少なくありません。

国税庁の調査(令和5年)によると、女性の平均給与は316万円で、男性(569万円)の約55%でした。(参照:国税庁|令和5年分 民間給与実態統計調査)

結婚によって世帯収入が増えれば、マイホームの購入や子どもの教育資金、老後の準備といった、長期的なライフプランも立てやすくなります。

また、何でも相談できるパートナーがいるという安心感は、日々の不安を和らげ心に余裕をもたらしてくれるはずです。

「ここが自分の居場所」と思える家庭が欲しい気持ちが、結婚したい理由につながるのでしょう。

経済的・精神的な安定を求めて結婚を考える女性は少なくありません。X(旧Twitter)でも、一人で頑張ることのつらさから、結婚して精神的な安定を得たいと願う声が見られました。

ひとりで生きていくことに不安を感じたり、心細さを感じたりするのは、決して特別なことではありません。SNSで見られた声のように、精神的な支えとなるパートナーを求める気持ちは、多くの方が抱く自然な感情です。もしあなたが同じような悩みを抱えているなら、結婚を視野に入れた出会いを探し始めてみてはいかがでしょうか。信頼できるパートナーと出会うことで、心穏やかな毎日を送れるようになるかもしれません。

結婚で得られる5つのメリット

「結婚すると、実際どんないいことがあるの?」そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

ここでは、結婚することで得られる5つのメリットを見ていきましょう。

- 精神的な安定と幸福感を得られる

- 経済的に安定する

- 将来や老後への不安が軽くなる

- 新しい家族とつながれる

- 法的な保護と権利が得られる

これらのメリットを知れば、結婚生活がより具体的にイメージできるはず。パートナーとの将来を考える上で、きっと参考になるはずです。

1. 精神的な安定と幸福感を得られる

精神的な安定と幸福感を得られることは、結婚の大きなメリットです。信頼できるパートナーが常にそばにいる安心感は、何にも代えがたい心の支えです。

うれしいことがあれば一緒に喜び、つらい時には励まし合える存在がいることで、一人でいるより人生の満足度が高まります。

また既婚者は未婚者に比べて、生活満足度が高い傾向です。2024年の調査データによると、結婚した人のうち、約5割の人の生活満足度が上昇したそうです。(引用:内閣府「満足度・生活の質に関する調査報告書2024」p17)

無条件の味方がいる感覚は、日々の生活に落ち着きと活力をもたらしてくれるでしょう。

2. 経済的に安定する

結婚による経済的な安定は、大きなメリットの一つです。

共働き世帯が一般的になった現在、二人の収入を合わせることで一人暮らしより生活に余裕が生まれます。

単身世帯と比べて世帯収入が増えることで生活の質が向上するだけでなく、家賃や光熱費などの固定費を分担できるため、一人あたりの生活費は減少します。

効率的に貯蓄も進められるため、マイホームの購入や子どもの教育資金など、長期的な資金計画も立てやすくなるでしょう。

配偶者控除を受けられる場合も

配偶者の年収が103万円以下(給与所得のみの場合)であれば、配偶者控除を受けられます。

簡単にいうと、配偶者控除とは「配偶者の収入が少ない場合、税金が安くなる制度」です。

たとえば世帯の主な収入者の年収が500万円で38万円の控除を受けると、所得税と住民税を合わせて年間約7〜11万円の節税になります。

控除額は納税者本人の所得によって異なります。

| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額(一般の控除対象配偶者) | 控除額(老人控除対象配偶者) |

|---|---|---|

| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |

| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |

| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |

該当する世帯にとって、この節税効果は家計の大きな支えとなるでしょう。経済的な不安が減ることで、心の余裕も生まれます。

3. 将来や老後への不安が軽くなる

将来や老後への不安が軽くなる点も、結婚のメリットです。

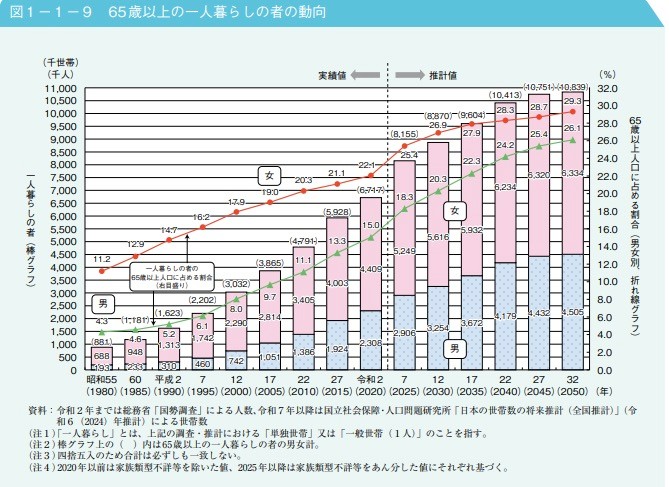

内閣府の調査によると、65歳以上の単身世帯は約640万世帯(2020年)で、今後も増加すると予想されています。

年齢を重ねると、病気や介護といった問題が現実味を帯びてきます。

一人でそうした困難に立ち向かうのは心細いものですが、パートナーがいるとともに支え合いながら負担を分散でき、自分の家族や配偶者の親族との連携もとりやすくなるでしょう。

病気で入院したとき身の回りの世話をしてくれる人がいること、認知症になったとき財産管理を任せられる人がいることは、老後の大きな安心材料となるはずです。

4. 新しい家族とつながれる

結婚は新しい家族とのつながりを生み、これまで知らなかった価値観に触れることで、自身の世界を広げるきっかけになります。

お互いの両親や兄弟姉妹との交流を通じて、それぞれの家庭で大切にしてきた習慣や考え方の違いに気づき、自分の世界が広がっていくのを実感できるはずです。

年末年始の過ごし方や誕生日の祝い方など些細な違いが新鮮に感じるでしょう。

もちろん、親戚付き合いが負担になることもありますが、子どもが生まれたときに頼れる人が増えることは大きな安心材料です。

急な仕事で保育園のお迎えに間に合わないとき、体調を崩して子どもの世話ができないとき、実家や義実家のサポートがあることで乗り越えられる場面は少なくありません。

新しい家族との関係は大変さもありますが、人生の支えになる大切なつながりになるでしょう。

5. 法的な保護と権利が得られる

結婚によって、法律上のさまざまな保護と権利が得られます。

独身のときには得られなかった配偶者だからこその権利や優遇があります。

| 分野 | 得られる権利・優遇 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 医療 | 医療決定権・面会権 | 配偶者が意識不明の時に治療方針を決定できる 集中治療室など家族限定エリアへの面会が可能である |

| 相続 | 法定相続権 | 自動的に相続人となり最低でも遺産の2分の1を確保できる(※取得できる遺産の割合は他の相続人の有無や遺言の内容によって異なる場合も) 配偶者居住権で自宅に住み続けられる |

| 会社の福利厚生 | 各種手当・休暇 | 配偶者手当(月1〜3万円)がある 結婚休暇、配偶者の忌引き休暇が取れる |

| 住居 | 契約・保証の優遇 | 賃貸契約で配偶者が保証人になれる 入居審査に通りやすい |

| 年金・保険 | 遺族年金・保険金受取 | 遺族年金の受給権がある 年金・保険金の受取人として指定しやすくなる |

日常生活から緊急時まで、さまざまな場面で法的な保護を受けられることは、生活の安定に直接つながるでしょう。

結婚によって社会的信用が高まるといったメリットがありますが、実際に結婚した人はどのように感じているのでしょうか。X(旧Twitter)では、ご自身の結婚の決断を振り返り、「結婚してよかった」と実感している方の投稿が見られました。

結婚は、住宅ローンや各種審査で有利になる可能性があるといった社会的なメリットだけでなく、ご本人の人生における満足度にもつながる大切な決断です。もし結婚について真剣に考え始めたなら、まずはパートナー探しの専門家に相談してみるのも一つの選択肢ではないでしょうか。

結婚する4つのデメリット

結婚生活には素敵な面もあれば覚悟が必要な面もあります。「好きだけじゃ乗り越えられないこともあるのかな…」そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

ここでは、結婚生活で向き合うことになるであろう4つの現実的な側面を見ていきます。

- 自由な時間やお金の制約

- 家族や親戚との付き合いが増える

- パートナーに対する法的な責任が生じる

- キャリアプランに影響が出る可能性がある

これらを「デメリット」と捉えるか「家族として成長する機会」と捉えるかはあなた次第。

現実を知った上で選ぶ結婚なら、きっと二人で乗り越えていけるはずです。

1. 自由な時間やお金の制約

結婚生活がはじまると、時間もお金も「自分だけのもの」ではなくなります。

休日の過ごし方や長期休暇の計画は、パートナーと相談して決める必要があり、独身時代のように思い立ったらすぐ行動というわけにはいきません。

- 趣味のバイクを新調したい

- 最新のゲーム機が欲しい

- 友人との飲み会に参加したい。

このような時、都度パートナーに相談したり合意を得たりする必要があるでしょう。

2023年のSBI申請銀行による調査によると、男性会社員の小遣いは月平均約4万円で、独身時代と比べて自由に使えるお金は大幅に減少します。働いている既婚女性も、小遣いは月平均約3万5千円です。

友達との付き合い方も変わり、急な誘いに「今日は無理」と断ることが増え、徐々に疎遠になることもあるかもしれません。

ただし、これは「制約」と捉えるか「家族のための選択」と捉えるかで感じ方は大きく変わります。

自分の欲求だけでなく、「家族として何を実現したいか」という大きな視点でお金や時間を使うようになる、変化ともいえるでしょう。

2. 家族や親戚との付き合いが増える

結婚は二人だけの問題ではなく、両家の家族が関わってきます。

以下のように、パートナーの親戚との付き合いが急激に増えることで、人によっては大きなストレスの原因となるでしょう。

- 年末年始の帰省

- お盆の集まり

- 冠婚葬祭への参加

さらに、避けて通れないのが介護の問題です。

厚生労働省の調査によると、要介護者の主な介護者のうち同居家族が45.9%を占め、その内訳は配偶者が22.9%、子どもが16.2%となっています。(参照:厚生労働省「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」)

将来的に夫婦のどちらかが親の介護を担う可能性は高く、伝統的な価値観を持つ家族の場合は嫁姑関係で悩むケースもあります。

パートナーと協力しながら、両家と適切な距離感や関係性を保つ努力が求められるでしょう。

3. パートナーに対する法的な責任が生じる

結婚は法的な契約であるため、パートナーに対するさまざまな法的責任が生じます。

民法では、夫婦は同居し互いに扶助する義務があると定められており、相手が病気や失業で働けなくなった場合は生活を支えなければなりません。

さらに注意すべきは「日常家事債務」という制度です。

夫婦の一方が日常生活に必要な取引で負った債務について、もう一方も連帯して責任を負う制度。

民法761条に定められており、食料品や日用品の購入、家賃、光熱費、子どもの教育費など、家族の生活に必要な支出で生じた借金は、配偶者が知らなくても支払い義務が生じる。

たとえば、夫が妻に内緒で「家族で使うため」と高額な掃除機をローンで購入した場合、妻にも支払い義務が発生する可能性があるという制度です。

たとえ離婚したとしても、婚姻中に生じた債務の責任が残ることもあります。

結婚前に相手の金銭感覚や借金の有無を確認し、法的な義務を理解しておくことが大切でしょう。

4. キャリアプランに影響が出る可能性がある

結婚はキャリアプランに大きな影響を与える可能性があります。

特に女性の場合、出産や育児のためにキャリアを中断せざるを得ない状況が生じやすいものです。また、パートナーの転勤によって自分の仕事を辞めなければならないケースもあるでしょう。

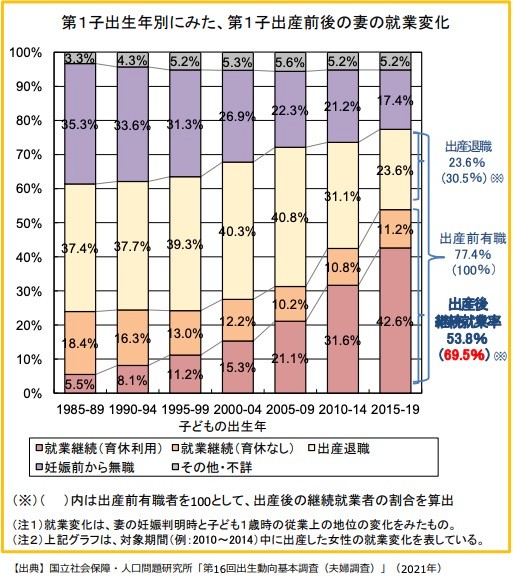

厚生労働省の最新調査では、第一子出産前後の女性の継続就業率は69.5%(2015-2019年)まで上昇傾向です。とはいえ、依然として約3割の女性が出産を機に離職しているのです。

育児休業を取得しても、復帰後に元のポジションに戻れないケースも少なくありません。

転職や昇進のチャンス、海外赴任の機会など、独身なら即決できた選択も「家族のことを考えると…」とためらうことになります。

結婚後の働き方について、パートナーと事前に話し合い、お互いのキャリアを尊重し合える関係を築くことが大切になるでしょう。

専門家プロファイルでは、転職PRの専門家&キャリアカウンセラーである西澤靖夫さんが、以下のような質問に回答しています。

【質問(要約)】

28歳既婚女性です。現在の職場はやりがいがなく産休育休の前例もないため転職を考えています。しかし、専門職で求人が少ない状況です。30歳を前に妊娠・出産も希望しており、キャリアとライフイベントの優先順位やタイミングについて悩んでいます。

【回答】

こんにちは。

確かに、悩ましいところですね。

おっしゃる通り、出産される予定なら、出産後より、今のうちに転職された方がベターだと思います。

希望に対して具体策を見つけて、実行されては如何でしょうか?

【希望】の

1)今の専門職を続けたい。しかし、求人はほとんど無い。

⇒しらすさんのおっしゃる通り、入社したい企業があるなら、求人していなくても、応募するのはアリです。可能性は低いですが、タイミング次第ではご縁が生まれるかもしれません。求人していない企業でも、応募して採用される確率を高める方法はあります。私の運営する転職の個別サポート塾でも、お客様の状況と希望に合わせて、それをサポートしています。

⇒また、全く同じ専門職ではなく、近い内容の周辺職(類似職)は無いのでしょうか?それがあるなら、その可能性も探られては如何でしょうか?

次善策としての

2)育児にも便利な自宅近くの勤務地の企業で働きたい

⇒しらすさんの現在のお仕事の専門性がどれだけ特殊か分からないので安易には言えませんが、現在のお仕事の内容を分解して、活かせるもの(スキルなど)を取り出して、また、しらすさんのお人柄やお仕事に向かう姿勢なども明確にすれば、採用される可能性のある他の職種も見つかると思います。全く無いと言うことは、多分無いかと思いますが…これも、ご相談いただければ、一緒にお探しすることが可能です。

(中略)

負担はあると思いますが、悶々とした状態よりは、自ら動くことで精神的には健康的かと思います。

一つの参考にしてみてください。

結婚後のキャリアプランは、出産や育児といったライフイベントと密接に関わります。パートナーと話し合うだけでなく、専門家の客観的なアドバイスも参考にすることで、自分に合った働き方を見つけるヒントが得られるでしょう。

結婚したい理由がわからない時の自己分析4ステップ

「結婚はしたいけど、なんでだろう?」「みんなが結婚してるから焦ってるだけかも…」そんなモヤモヤを抱えていませんか。

ここでは、自分の結婚観を見つけるための4つのステップをご紹介します。

- 結婚に対する期待と不安を書き出す

- 理想のライフプランを具体的に描く

- 譲れない条件と妥協点を整理する

- 結婚しない人生の選択肢も考えてみる

この4つのステップを進めていけば、あなたにとって結婚がどんな意味を持つのかが見えてきます。焦らずじっくり、自分の答えを見つけていきましょう。

1.結婚に対する期待と不安を書き出す

まずは、頭の中にある結婚に対する期待と不安をすべて紙に書き出してみましょう。

たとえば、以下のようなものが挙げられます。

- 結婚したらどのような良いことがあると思うか

- 結婚に不安や心配があるか

- 結婚したら何をしたいのか

思いつくままに「週末は一緒においしいものを食べたい」「一人の時間がなくなるのが怖い」など、どんな小さな本音でも正直に書き出してみましょう。

文字にすることで漠然としていた気持ちが整理され、自分自身を客観的に見つめ直すきっかけになります。

2.理想のライフプランを具体的に描く

次に、自分の理想のライフプランをできるだけ具体的に描いてみましょう。

5年後、10年後、30年後に、どこで、誰と、どのような生活を送りたいかを想像します。

| 項目 | ライフプランのイメージ |

|---|---|

| 仕事 | どのような働き方をしていたいか |

| 住まい | どこに住みたいか、どのような家に住みたいか |

| 子ども | 子どもは欲しいか、何人くらい欲しいか |

| 趣味 | どのような趣味を持つか、プライベートの時間を大切にしたいか |

| お金 | どのくらいの収入や貯蓄があれば安心できるか |

このように具体化する過程で、自分が人生で何を大切にしたいのかが明確になり、その中で結婚がどのような意味を持つのかが見えてくるでしょう。

3.譲れない条件と妥協点を整理する

理想のライフプランが見えてきたあとは、結婚相手に求める条件を整理します。

この時、結婚相手に求める条件を、以下の3つに分類してみましょう。

- 譲れない条件

- できれば満たしていてほしい条件

- 妥協できる条件

たとえば、価値観が合うことや誠実であることは譲れない条件とする一方で、年収や身長は、ある程度妥協できるかもしれません。

完璧な人間はいないので、すべてを求めるのは現実的ではありません。

自分にとって本当に譲れない「核」となる部分を明確にすることが、パートナー選びのブレない軸を作るのです。

4.結婚しない人生の選択肢も考えてみる

迷っている方は、あえて結婚しない人生についても考えてみるのもよいでしょう。

この目的は、結婚を否定することではありません。

結婚しない人生の選択肢を考えることで、結婚に求めるものや自分にとっての幸せの形が明確になる可能性があります。

もし結婚しない場合、どのような人生を送りたいかを具体的にイメージします。

- 仕事に没頭する

- 趣味を極める

- 友達とルームシェアする

人生にはさまざまな生き方があります。まずは自分にとっての幸せとは何か、その価値観を再確認してみましょう。

思考が整理されれば、今はまだ結婚のタイミングではないと気付くかもしれません。大切なのは、世間体に流されずあなた自身の幸せを基準に考えることです。

Yahoo!知恵袋では、結婚しない人生も選択肢の一つだと考えつつも、周りと比べてしまい、本当にこのままで良いのかと不安になる、といった声が見られました。

結婚しない選択肢(ずっと独身)をする人は少数派ですか?母親の親戚に兄妹やいとこに独身が何人かいます。なので「結婚しなくても良い」と思っていました。ですが親から聞いた話ですが私の同級生や近所の人は結婚していってるとの事です。人と比べても仕方がないですがどんな感じですか?

引用:Yahoo!知恵袋

結婚が当たり前という風潮の中で、自分の選択に自信が持てなくなることは誰にでもあります。もし自分の価値観やこれからの生き方に迷ったら、専門家プロファイルでライフプランの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

結婚したいと思ったら始めるべき具体的なアクション5選

「結婚したい気持ちはあるけれど、何から始めればいいの?」そんな悩みを抱えていませんか。

ここでは、結婚に向けて今すぐ始められる5つのアクションをご紹介します。

- 自分磨きで自己肯定感を高める

- 社交的な活動で出会いの場を広げる

- 友達や知人に紹介を頼んでみる

- マッチングアプリや結婚相談所を賢く使う

- パートナーがいる場合は結婚の意思を伝える

どれも特別な準備は必要なく、できることから始めてみればきっと素敵な変化が訪れるはずです。

1. 自分磨きで自己肯定感を高める

まず始めたいのが、自分磨きで自己肯定感を高めることです。

外見を整えることも大切ですが、それ以上に内面を充実させることが自信につながります。

自分磨きといっても特別なことをする必要はありません。以下のように日常の中でできることから始めてみましょう。

- 読書で教養を深める

- 資格取得でキャリアアップを目指す

- メンタルケアで心を整える

- 健康管理で体調を改善する

自分磨きの本当の目的は、誰かのためではなく「自分で自分を好きになる」ことです。

自己肯定感が高まると、自然体でいられる心の余裕が生まれ、その姿が結果として素敵な出会いを引き寄せる可能性が高まるでしょう。

2. 社交的な活動で出会いの場を広げる

職場と家の往復だけでは、新しい出会いはなかなか生まれません。

以下のような社交的な活動に参加すると、自然な形で共通の関心を持つ人と出会えます。

- 社会人サークルに参加する

- 地域のボランティア活動に参加する

- 異業種交流会に顔を出す

- オンラインコミュニティで交流する

- イベントやセミナーに参加する

婚活と気負いすぎず、まずは自分が楽しむことを優先しましょう。その中で自然な交流が生まれることを目指すのが長続きのコツです。

3. 友達や知人に紹介を頼んでみる

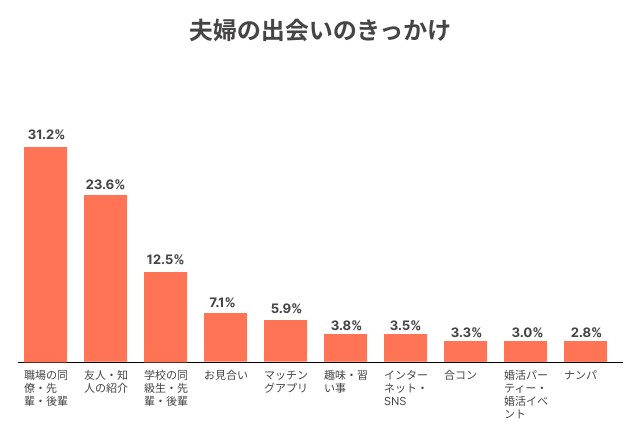

信頼できる友達や知人に、パートナーを探していることを伝えて紹介をお願いするのも有効な方法です。

あなたの性格や価値観をよく知る人からの紹介は、ミスマッチが起こりにくいのがメリットです。また、共通の知人がいる安心感もあります。

紹介をお願いする時は、希望する相手の性格や価値観を具体的に伝えておくと、より理想に近い人と出会える可能性が高まるでしょう。

「落ち着いた性格の人がいい」「趣味を一緒に楽しめる人」など、優先順位をつけて伝えることが大切です。

少し勇気が必要ですが、良い人がいないか周りに声をかけてみると、思わぬところから縁がつながることもあります。

ただし、紹介してくれた人との関係も考慮し、断る場合は丁寧に対応することを忘れないようにしましょう。

4. マッチングアプリや結婚相談所を賢く使う

「マッチングアプリって、なんだか抵抗がある…」そう感じる人も多いのではないでしょうか。

ネットでの出会いに不安を感じるのは自然なことです。とはいえ、2022年から2023年に結婚した人の「4人に1人」がマッチングアプリで出会っているという調査結果もあり、今では一般的な出会いの方法です。

ただし、マッチングアプリは手軽に多くの人と出会える反面、結婚に対してあまり真剣ではない人もいます。

あまり気負わず、最初は友人探しのつもりで軽く始めてみるのも一つの手段です。

一方、結婚相談所は費用がかかりますが、身元確認がしっかりしており、カウンセラーのサポートを受けながら結婚への真剣度が高い人と出会える可能性があります。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の性格やライフスタイルに合ったサービスを選びましょう。

5. パートナーがいる場合は結婚の意思を伝える

すでに交際しているパートナーがいるなら、勇気を出して結婚の意思を伝えることが大切です。

相手も同じように考えていても、言葉にしなければ伝わりません。将来についてどう考えているのか、まずは自分から切り出してみましょう。

ただし、相手を追い詰めるような言い方は避けましょう。「あなたといると、とても幸せだから、これからのことも一緒に考えたいな」というように、前向きな気持ちをストレートに伝えるのがおすすめです。

二人の記念日や誕生日、落ち着いて話せる休日の午後など、リラックスしたタイミングを選ぶのも良いでしょう。

もし相手がまだ結婚を考えていなくても、焦って結論を急ぐ必要はありません。

まずはお互いの気持ちを正直に伝え、どんなペースで進めていくかを話し合うことで二人の関係がより良い方向に進展する可能性があるでしょう。

専門家プロファイルでは、メンタルサポーターの平澤歌奈絵さんが、以下のような結婚に関する質問に回答しています。

【質問(要約)】

付き合って9ヶ月になる多忙な彼がいます。2ヶ月会えておらず、結婚の意思をどう確認すればいいか悩んでいます。過去に自分から結婚話をして失敗した経験から、彼を追い詰めずに将来の話をするタイミングや切り出し方についてアドバイスが欲しいです。

【回答】

(前略)

次回会えるとき、会えるということは、お互い時間をつくり、会っているということですから、よい、プラスな時間ですね。

次回がよいのかどうかですが、会えているときの雰囲気とか、彼がリラックスして話しかけてくれているときにちょっと「聞いてみる」というスタンスで聞いてみる?のはどうでしょうか?

(中略)

「ねぇねぇ、結婚って、どう思ってますか・・・」とか?わざと、敬語調でもいいか?彼のことがわからないので、これがよいかどうか?でも、このような感じ?でいいかと思います。

(中略)

彼がどう思っているのか?を聞く・・・

マカロン大好きさん(質問者)の状況からの、結婚の話ではなく。

ご自分の気持ちは、彼にそのように聞いているうちに、マカロン大好きさん(質問者)に対して「結婚したいと思っているの?」とか「どう思っているの?」とか聞いてきたら、その時、素直にマカロン大好きさん(質問者)の気持ちを伝えるでよいのかな?と思います。

(後略)

「結婚」が目的ではないですから、お互いが一緒になり、これからの人生を歩んでいくというように考えましょう。

その線上に、結婚があるのであるというように捉えていたほうが、よいです。

パートナーに結婚の意思を伝えるのは、タイミングや切り出し方が難しく、勇気がいるものです。一人で悩まず、専門家のアドバイスを参考に、二人の未来に向けた大切な一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

幸せな結婚生活を長く続けるための4つの秘訣

「結婚したら、ずっと幸せでいられるよね?」そんな期待と同時に、長く続けていけるか不安もありますよね。

結婚はゴールではなく、二人で歩む新しい道のスタート地点。愛情はもちろん大切ですが、愛情を育てていく日々の心がけが、幸せな関係を作っていきます。

ここでは、幸せな結婚生活を続けるための4つのポイントをご紹介します。

- 定期的なコミュニケーションを欠かさない

- お互いの価値観やプライベートを尊重する

- 感謝の気持ちを言葉と行動で示す

- 記念日や二人だけの時間を大切にする

どれも特別なことではなく日常の中でできることばかりですが、これらを意識して続けることで、きっと二人の絆はより深まっていくはずです。

1. 定期的なコミュニケーションを欠かさない

幸せな結婚生活の土台となるのが、夫婦間のコミュニケーション。忙しい毎日の中でも、意識的に二人で話す時間を作ることが大切です。

「今日どうだった?」という何気ない会話も大切ですが、時には将来の計画や最近感じている不安など、深い話をする時間も必要です。

たとえば以下のように、二人のスタイルに合わせて話す時間を見つけてみましょう。

- 夕食の時間はスマホを置いて向き合う

- 寝る前の10分は今日の出来事を共有する

- 週末は散歩しながらゆっくり話す

- 朝のコーヒータイムに5分だけでも会話する

- 月に一度は外食デートで特別な時間を作る

「言わなくてもわかるはず」という思い込みは、すれ違いの原因になります。

うれしかったこと、不満に思ったこと、感謝していること。小さなことでも言葉にして伝える習慣が、信頼関係を深めていきます。

相手の話を聞くときは目を見て真剣に耳を傾けることで、お互いを大切に思う気持ちが伝わるでしょう。

2. お互いの価値観やプライベートを尊重する

どれだけ仲の良い夫婦でも、元は違う環境で育った他人同士。価値観が完全に一致することはあり得ません。

お金の使い方、子育ての方針、休日の過ごし方など、考え方の違いを否定するのではなく「そういう考え方もあるんだ」と受け入れる姿勢が大切です。

また、夫婦であっても一人の時間やプライベートな空間は必要です。

相手が友達と出かける時間や趣味に没頭する時間を認め、お互いが自立した個人として成長し続けられる関係が理想的。「結婚したらすべて共有すべき」という考えは、かえって息苦しさを生みます。

適度な距離感を保ちながら必要な時には支え合える、そんな心地良いバランスが長続きする結婚生活につながるでしょう。

3.感謝の気持ちを言葉と行動で示す

一緒にいる時間が長くなると、相手の存在が当たり前になり、感謝の気持ちを忘れがちです。感謝の言葉は、意識して口に出して伝えましょう。

「疲れているのに、洗い物をしてくれてありがとう」「いつも家族のために頑張ってくれてありがとう」のように、性別の役割にとらわれず、相手の行動そのものに感謝を伝えることが効果的です。

言葉だけでなく、時々小さなプレゼントを贈ったり相手の好きなことをしてあげたりと、行動で示すのも良いでしょう。

感謝の気持ちを伝え合う習慣が、夫婦の愛情を育みます。

4. 記念日や二人だけの時間を大切にする

結婚生活が長くなると、恋人時代のドキドキ感は、穏やかな安心感へと形を変えていきます。

だからこそ、意識的に二人だけの時間を作り、関係に新鮮さをもたらす工夫が必要です。

特別なことをする必要はなく、以下のように日常の中で二人の時間を見つけましょう。

- 月に一度は二人で外食や映画を楽しむ

- 近所のカフェでゆっくり過ごす

- 一緒に買い物に出かける

- 家で二人だけの晩酌を楽しむ

- 朝早く起きて二人で散歩する

子どもがいる家庭では、時々実家に預けたり一時保育を利用したりしてデートをするのもおすすめです。

「親なのに子どもを預けて出かけるなんて」と罪悪感を持つ必要はありません。

夫婦が仲良くいることは、子どもにとっても幸せなこと。お互いを恋人として見つめ直す時間を持つことで、家族全体の幸せにつながるでしょう。

Yahoo!知恵袋では、大切な結婚記念日をどう祝うか、特にプレゼント選びで悩んでいるという声が見られました。

結婚記念日に妻へプレゼントを考えています。今年で5年目(木婚式)なので木で何か良いプレゼントがあれば良いなあと思うのですが、何かありますか?

引用:Yahoo!知恵袋

結婚記念日は、夫婦の絆を再確認する大切なイベントです。パートナーが心から喜ぶプレゼントや、記憶に残る過ごし方について専門家のアドバイスが欲しい方は、専門家プロファイルで相談してみるのも一つの手です。

結婚したい理由に関するよくある質問

最後に、結婚したい理由に関するよくある質問にお答えします。疑問をお持ちの方は参考にしてください。

3Cとは、結婚相手として避けるべき特徴の頭文字をとった俗説で、一般的に以下の3つを指します。

| 性格 | 特徴 |

|---|---|

| カメラマン | 美意識が高くこだわりが強すぎる人 |

| クリエイター | 小さなことにも妥協しない人 |

| カレーをスパイスから作る男 | 興味のある物事に対して、お金も時間も惜しまない人 |

これらはあくまで一般的な傾向であり、すべての人に当てはまるわけではありません。大切なのは、表面的な特徴だけでなく、相手の内面や誠実さを見極めることです。

3Bとは、結婚相手として避けた方が良いとする職業の頭文字をとったものです。

| 職業 | 特徴 |

|---|---|

| バーテンダー | 勤務時間が不規則で、異性との出会いが多い |

| バンドマン | 収入が不安定で、生活リズムが不規則 |

| 美容師 | 勤務時間が長く、異性の顧客との距離が近い |

これらの職業は一例であり、単なる俗説に過ぎません。職業で人を判断するのではなく、その人自身の誠実さや生活スタイルが自分と合うかどうかで判断しましょう。

年収400万円であっても結婚はできます。

国税庁の令和5年分調査によると、日本の平均給与は男性が569万円、女性が316万円です。(参照:国税庁|令和5年分 民間給与実態統計調査)

年収400万円は男性の給与階級別分布で最も多い層(400万円超500万円以下)に該当し、極端に低い水準ではありません。

大切なのは、年収の額そのものより、お金の使い方や価値観が合っているのかです。

共働きで協力すれば、世帯収入はさらに安定します。

将来設計について二人で話し合い、身の丈に合った生活プランを立てられるのであれば、経済的な心配は乗り越えられるでしょう。

パートナーや親から結婚したい理由を聞かれた時は、正直な気持ちを伝えるのがベストです。

この記事で紹介した自己分析で見つけた、あなた自身について言葉で話しましょう。

経済的な安定や世間体といった理由を正直に話すのがためらわれる場合は、「温かい家庭を築いて穏やかな毎日を過ごしたい」など、将来のビジョンを語るのも手です。

まとめ

この記事では、結婚したい理由について、男女別の心理からメリット・デメリット、自己分析の方法まで幅広く紹介しました。

結婚を考える背景は人それぞれです。だからこそ、メリット・デメリットを理解した上で、一度立ち止まって自分自身の心と向き合う時間が大切です。

結婚に関する価値観や条件などを考えて自己分析しても、まだ結婚について迷いが残る方は、専門家プロファイルの無料Q&Aを活用してみてください。

専門家は、あなた一人では気づけなかった視点を提供してくれるかもしれません。

小さな疑問や不安でも、気軽に相談してみてはいかがでしょうか。