出産手当金 もらえないケース5選|あなたは大丈夫?支給条件も解説!

厚生労働省が資料として公開した、株式会社ベネッセコーポレーション「たまひよ妊娠・出産白書2024」によると、「日本の社会は子どもを産み育てやすい社会だと思いますか?」という質問に対し、母親の75.0%、父親の59.1%が「あまりそう思わない」「全くそう思わない」と回答しています。

(引用 : 株式会社ベネッセコーポレーション【たまひよ妊娠・出産白書2024】 )

その理由として、「経済的・金銭的負担が大きいから」や「社会の理解や支援が不足しているから」などが多く挙げられ、出産・育児をめぐる不安が社会全体に広く存在していることがわかります。

出産手当金は、そんな働きながら出産を迎える女性を支える大切な制度。でも、実は意外な落とし穴があり、うっかりするともらえなくなってしまうケースもあるんです。

この記事では、あなたが出産手当金の対象かどうか、シンプルに判断できるよう、重要なポイントをわかりやすくお伝えしていきますね。

出産手当金が「もらえない」5つのケース【あなたは大丈夫?】

働く女性にとって心強い出産手当金ですが、「もらえると思っていたのに…」と対象外になってしまうケースも少なくありません。特に妊娠中は、収入が途絶える不安も大きいものです。ここでは、あなたが大丈夫か、出産手当金が受け取れない代表的な5つのケースを確認していきましょう。

健康保険に1年以上加入していない場合

出産手当金を受け取るには、健康保険への継続加入期間が大切なポイントです。会社員として健康保険に加入している場合でも、その期間が1年未満だと出産手当金は支給されません。

たとえば、転職を繰り返している方や、契約社員から正社員になったばかりの方は要注意です。前の会社で健康保険に6ヶ月、今の会社で5ヶ月加入していたとします。合計11ヶ月だと、残念ながら1年に満たないため対象外となってしまいます。

ただし、この「1年以上」という条件には例外があります。健康保険の資格を失う日の前日まで、続けて1年以上健康保険に加入していた場合、退職後も条件を満たせば出産手当金を受け取れる可能性があります。つまり、会社を辞めても条件次第では手当がもらえるケースもあるのです。

加入期間を正確に知るには、健康保険証の資格取得年月日を確認するか、勤務先の人事部や健康保険組合に直接問い合わせるのが確実です。妊娠がわかった時点で早めに確認しておくと、今後の計画も立てやすいでしょう。

国民健康保険・国保組合に加入している場合

見落としやすいポイントが、加入している健康保険の種類による制限です。出産手当金は、会社員が加入する「健康保険」(協会けんぽや健康保険組合)の制度です。自営業の方や無職の方が加入する「国民健康保険」では、原則、支給されません。

たとえば、妊娠を機に会社を退職して国民健康保険に切り替えた場合、その時点で出産手当金の受給資格は失われます。パートタイマーの方でも、会社の健康保険(社会保険)に入っていない場合は対象外となることが多いのでご注意ください。

ただし、一部の国民健康保険組合(建設国保、医師国保など)では、独自に出産手当金制度を設けている場合があります。これは珍しいケースで、一般的な市町村の国民健康保険では出産手当金の給付はありません。

現在の保険証を確認して、「○○健康保険組合」や「全国健康保険協会」と記載されているか、それとも「○○市国民健康保険」となっているかをチェックしてみてくださいね。国民健康保険の場合は、出産育児一時金(42万円)は受け取れますが、出産手当金は期待できないと考えておきましょう。

退職日に出勤してしまった場合

退職後も出産手当金を受け取りたいなら、退職日の過ごし方がとても重要になります。退職日に出勤してしまうと、その時点で手当金を受け取る資格を失ってしまう可能性があるので、注意が必要です。

この制度には、退職日に「お仕事をしなかった」というルールがあるんです。つまり、退職日は欠勤扱いにするか、有給休暇を使う必要があります。「最後の日くらいは挨拶回りをしたい」「引き継ぎを完了させたい」という気持ちはわかりますが、たとえ半日だけでも出勤してしまうと、手当金を受け取れなくなる場合があるので十分注意してください。

実際のケースとして、退職日前日まで産前休暇を取得していた方が、退職日当日に「お礼の挨拶だけでも」と1時間だけ会社に顔を出したところ、出産手当金の支給が認められなかったという例もあります。

退職を予定している場合は、退職日より前に引き継ぎや挨拶を済ませておき、退職日当日は有給休暇を取得するか欠勤扱いにしてもらうよう、事前に上司や人事担当者と相談しておくことが大切です。数十万円の給付金を失うリスクを考えると、この点は必ず確認しておきたいポイントですね。

出産予定日の42日前より早く退職した場合

出産手当金を退職後も受け取りたいなら、退職のタイミングも大切な要素です。出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)より前に退職してしまうと、退職後も続けてもらえるための条件を満たせず、出産手当金が受け取れなくなります。

この「42日前」という期間は、労働基準法で定められた産前休暇の開始可能時期と連動している期間です。つまり、産前休暇に入ることができる時期より前に退職すると、出産手当金の対象となる期間に入れない、ということになります。

具体的な例で説明しましょう。出産予定日が10月1日の場合、42日前は8月20日です。8月19日以前に退職した場合は、健康保険の加入期間が1年以上あっても出産手当金は支給されません。一方、8月20日以降に退職すれば、他の要件を満たしていれば退職後も続けて出産手当金を受け取れる可能性があります。

妊娠中の体調や職場環境によっては、早めに退職したくなる気持ちもわかります。しかし、数日の差で数十万円の給付金を失うことになりかねないので、退職のタイミングは慎重に検討することをおすすめしますね。出産予定日が確定したら、すぐに42日前の日付を計算して、退職予定日と照らし合わせて確認しておくと良いでしょう。

申請期限(2年)を過ぎてしまった場合

出産手当金には申請期限があり、この期限を過ぎてしまうと残念ながら一切の給付を受けられなくなります。申請期限は、産前産後休暇が終了した翌日から2年間と決まっています。

この2年という期限は、思ったより短く感じるかもしれません。出産後は赤ちゃんのお世話に追われ、各種手続きが後回しになってしまうケースが多くあります。また、里帰り出産をしている場合や、産後の体調不良が長引いている場合など、申請手続きを忘れてしまう状況は意外と多いものです。

たとえば、2022年4月に出産して産後休暇が終了した場合、申請期限は2024年4月までです。この間に必要書類を揃えて健康保険組合または協会けんぽに申請しなければ、手当金を受け取る権利は消滅してしまいます。

申請期限を過ぎてしまった場合の救済措置は一切ないので、ご注意ください。「忙しくて忘れていた」「書類の準備が間に合わなかった」といった理由でも、期限を1日でも過ぎれば申請は受理されませんよ。

産後の忙しい時期に手続きを忘れないよう、妊娠中から申請に必要な書類や手順を確認しておき、カレンダーに申請期限をマークしておくなどの対策を取ることがとても大切です。また、ご家族にも期限について伝えておき、サポートしてもらえる体制を整えておくと安心ですね。

出産手当金の受給条件は複雑で、少しの見落としが大きな損失につながる可能性があります。ご自身の状況が受給要件に該当するかどうか不安な場合は、勤務先の人事担当者や加入している健康保険組合に早めに相談することをおすすめします。専門家からの適切なアドバイスを受けることで、安心して出産準備を進めることができるでしょう。

出産手当金が「もらえる」3つの基本条件

出産を控えて「私は出産手当金をもらえるのかな?」と不安を感じていませんか?妊娠中は体調の変化も大きく、お金の心配まで気が回らないこともありますよね。出産手当金は、条件を満たせば必ず受け取れる、あなたを支える制度です。まずは、この3つの基本条件を一緒に確認して、あなたが対象かどうかチェックしてみましょう。

出産手当金を受け取るためには、3つの条件すべて満たしていることが大切です。どれか1つでも欠けていると支給されないので、ひとつずつ丁寧に確認を進めていきましょうね。

勤務先の健康保険に加入していること

出産手当金は、勤務先の健康保険(社会保険)に加入している人が対象となる制度です。ここで大切なポイントは「あなた自身が」健康保険に入っていることです。

具体的には、会社で働いている正社員や契約社員、パートタイマーなどで、健康保険の加入者(被保険者)である必要があります。一方、旦那さんの扶養に入って「被扶養者」として健康保険に加入している場合は、残念ながら、出産手当金は対象外になってしまいます。

保険証を確認してみてください。保険証に記載されている「被保険者」の欄にあなたの名前が書かれていれば、あなた自身が健康保険に入っている証拠です。もし旦那さんの名前が「被保険者」欄にあり、あなたが「被扶養者」として記載されている場合は、出産手当金は受け取れませんので注意してください。

また、国民健康保険に加入している自営業の方や、フリーランスの方も対象外です。出産手当金は会社員など勤務先の健康保険に加入している方のための制度だからですよ。

契約社員やパートタイマーの方は「自分は対象外かも」と思いがちですが、勤務先の健康保険に加入していれば正社員と同じように出産手当金を受け取ることができますよ。雇用形態ではなく、健康保険の加入状況が判断基準となることを覚えておきましょう。

出産のために仕事を休んでいること

出産手当金は「出産のために仕事を休んでいる期間」の収入を補償する制度です。つまり、出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から出産日の翌日以降56日目まで、実際に仕事を休んでいる日について支給されます。

ここで注意したいのは「休んでいる」の定義です。有給休暇を使って休んでいる場合でも、出産手当金の対象になります。産前休業や産後休業として正式に届け出ていなくても、実際に出産のために仕事を休んでいれば条件を満たします。

例えば、つわりが重くて出産予定日の42日前よりも早く休み始めた場合、早く休み始めた部分は出産手当金の対象外ですが、出産予定日の42日前からの期間については支給対象となります。

一方で、仕事を続けながら出産した場合(働いている日があった場合)は、その働いた日については出産手当金は支給されません。在宅勤務や短時間勤務であっても、給与が発生する仕事をした日は対象外です。

出産後については、法律で定められた産後休業期間(出産日の翌日から56日間)は必ず取得しなければならないため、この期間は確実に出産手当金の対象となります。

休業期間中に給与が支払われていないこと

出産手当金は、休業期間中に給与の支払いがない場合に支給される制度です。会社から給与が支払われているなら、その分の収入があるため出産手当金は必要ないという考え方に基づいています。

ただし、この条件には細かいルールがあります。会社から支払われる給与の額が出産手当金の額よりも少ない場合は、差額分の出産手当金を受け取れます。

具体例を挙げると、出産手当金の日額が6,000円だった場合で、会社から1日あたり4,000円の給与が支払われているとします。この場合、差額の2,000円を出産手当金として受け取ることができます。

有給休暇を使って休んでいる場合は、会社から給与が支払われているため、その日については出産手当金は支給されません。一方、無給の産前産後休業を取得している場合は、給与の支払いがないため満額の出産手当金を受け取れます。

また、ボーナスや賞与については、出産手当金の計算に影響しません。休業期間中にボーナスが支払われても、月給が無給であれば出産手当金は満額支給されます。

この3つの条件を満たしているかどうか不安に感じる場合は、勤務先の人事担当者や加入している健康保険組合に相談してみることをおすすめします。出産という大切な時期に経済的な不安を抱えることがないよう、制度をしっかり活用し、経済的な不安を少しでも和らげてくださいね。

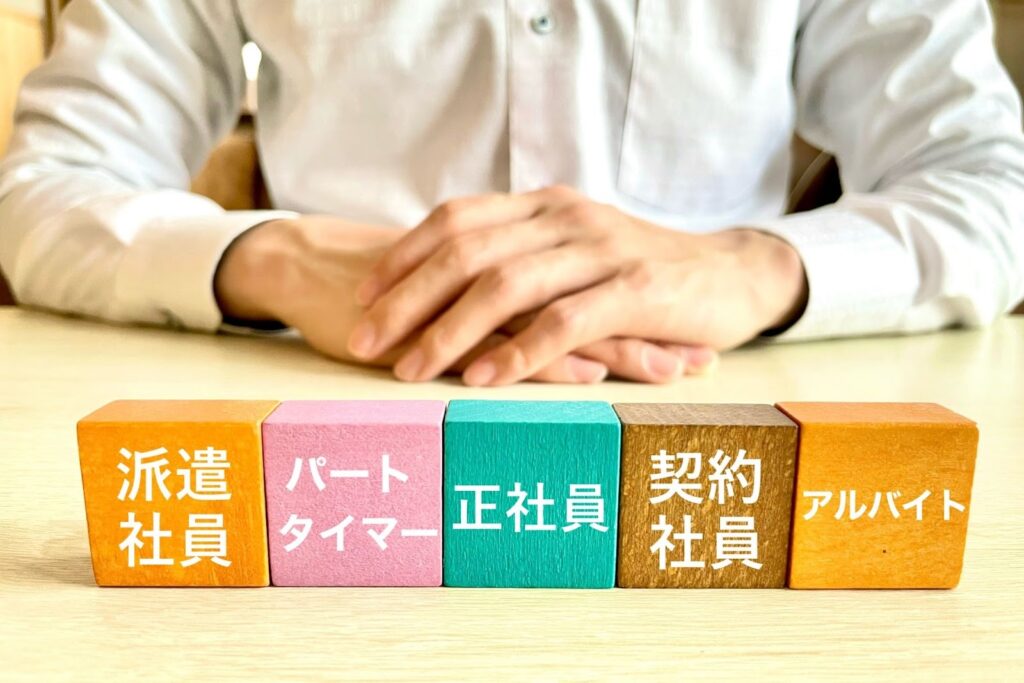

雇用形態別|あなたは出産手当金をもらえる?

出産を控えて「私、出産手当金もらえるかな?」と心配していませんか?雇用形態によって受給条件が少し異なるので、あなたの働き方に合わせて一つずつ確認していきましょうね。

出産手当金がもらえるかどうかは、あなたの雇用形態と健康保険の加入状況によって決まるものなんです。「正社員だから大丈夫」「パートだからダメ」という単純な話ではなく、実際の働き方や保険の種類が大切なポイントになってきます。

ここでは、雇用形態ごとに「どんな条件をクリアすれば受け取れるのか」を分かりやすく整理していきます。あなたの状況と照らし合わせながら、安心して出産準備を進められるよう一緒に確認していきましょうね。

正社員の場合:基本的に受給対象

正社員として働いている方は、基本的に出産手当金の受給対象となるでしょう。会社の健康保険に加入しており、出産のために会社を休む期間中は給与が支払われないという条件が揃っていることが理由です。

受け取るための具体的な条件は、健康保険に継続して1年以上加入していること。つまり、転職したばかりで勤続期間が1年未満の場合でも、前の会社で健康保険に加入していた期間と合わせて1年以上あれば問題ありません。ただし、健康保険の加入に空白期間がある場合は注意が必要です。

支給される金額は、あなたのお給料を1日あたりに換算した金額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額です。例えば、月給24万円の方なら、1日あたり約5,300円が支給されます。これが出産予定日の42日前から出産翌日以降56日目まで、最大で98日間受け取れるでしょう。

正社員の場合、会社の総務部や人事部が手続きをサポートしてくれることが多いので、妊娠がわかったら早めに相談しておくと安心です。出産手当金の申請書類や必要な準備について、具体的なアドバイスを受けられるはずです。

パート・契約社員の場合:条件クリアで受給可能

パート・契約社員として働いている方も、条件を満たせば出産手当金を受給することが可能です。大切なのは、雇用形態ではなく「健康保険に加入しているかどうか」という点です。

まず確認したいのは、あなたが会社の健康保険に加入しているかどうかです。週20時間以上勤務し、月収8.8万円以上で2ヶ月を超えて雇用される見込みがある場合、社会保険加入の対象となります。給与明細を見て、健康保険料が引かれているかチェックしてみてくださいね。

もし夫の扶養に入っていて、自分では健康保険に加入していない場合は、残念ながら出産手当金の対象外になります。扶養の範囲内で働いている方は、この点に注意が必要です。ただし、その場合でも出産育児一時金は受け取ることができるので、全く支援がないわけではないのでご安心ください。

健康保険に加入している期間が1年未満の場合でも、退職のタイミングによっては受け取れる可能性もあります。出産予定日の42日前の時点で健康保険に加入していれば、その後退職しても出産手当金を受け取ることが可能です。妊娠を機に退職を考えている方は、このタイミングを意識して計画を立てることをおすすめします。

派遣社員の場合:派遣元の保険で判定

派遣社員として働いている方の出産手当金は、派遣元の会社(派遣会社)の健康保険制度によって決まります。派遣先ではなく、派遣元との雇用関係が基準となる点がポイントです。

派遣会社の健康保険に加入していることが前提条件です。派遣社員でも、週20時間以上の勤務で月収8.8万円以上、2ヶ月を超える雇用見込みがある場合は、社会保険に加入する義務があります。短期間の単発派遣を繰り返している場合は、加入条件を満たさない可能性もあるので注意が必要です。

派遣契約が終了するタイミングと出産時期の関係も重要なポイントです。出産予定日の42日前の時点で派遣会社の健康保険に加入していれば、その後契約が終了しても出産手当金は受給できます。逆に、この時期に契約が切れて健康保険の資格を失ってしまうと、受け取れなくなってしまいます。

派遣会社によって手続きのサポート体制に差があるため、妊娠がわかったら早めに派遣会社の担当者に相談することをおすすめします。出産手当金の申請方法や必要書類について、詳しく教えてくれるはずです。また、産休・育児休業の取得についても併せて確認しておくと、より安心して出産準備を進めることができるでしょう。

出産手当金は複雑な制度のため、ご自身の状況に不安がある場合は、加入している健康保険組合や社会保険労務士などの専門家に相談することで、確実な情報を得られます。一人で悩まず、適切なサポートを受けながら安心して出産を迎えてくださいね。

専門家プロファイルでは、ファイナンシャルプランナーの寺野 裕子さんが以下のような質問に回答しています。

【質問(要約)】

産休手当(出産手当金)はどのように計算されますか?

標準報酬月額が121万円の場合、実際いくらくらい支給されるのでしょうか?

社会保険料の控除なども関係しますか?

【回答(抜粋)】

出産手当金を計算する際の基本給、交通費、残業代等含めた

報酬月額は1,175,000円以上の場合、

標準報酬月額は1,210,000円となります。

標準報酬月額は1,210,000が上限となり、

質問者様の場合は、こちらの標準報酬月額を使っての計算になるかと思います。

さらに標準報酬日額を計算するための計算は

121万円 ÷ 30日 × 2/3 = 26,887円(標準報酬日額)となりますので

例えば、予定日通りの、ご出産となった場合には

26,887円 × 98日 = 約263万円

が出産手当金として受け取ることができます。

これ以外にも給与が特殊な形態(年俸制など)の場合などの質問に関してもさまざまな専門家の回答がご覧になれます!ぜひご質問がある場合は、専門家に気軽に相談なさってください!

退職予定者必読!出産手当金をもらうためのルールと注意点

出産を控えて「退職したら、出産手当金はもらえないのかな?」と不安を感じていませんか?実は、退職後も出産手当金を受け取れる条件があるんです。

出産を機に退職を考えている方にとって、出産手当金の継続受給は家計の大きな支えになるはずです。しかし、退職のタイミングや手続きを間違えると、本来もらえるはずの手当金を失ってしまう可能性があるので注意が必要です。

退職後も出産手当金を受け取るためには、いくつかの大切な条件をクリアする必要があります。特に重要なのは、以下の点です。退職日の過ごし方、健康保険の加入継続状況、そして手当金がもらえる条件を満たしているかどうかの確認です。これらの条件を一つでも見落としてしまうと、数十万円の手当金を受け取れなくなる可能性も。しっかり確認していきましょう。

実は、退職日に出勤するだけで手当金がもらえなくなってしまうケースも多く見られます。また、健康保険の加入期間や退職時の状況も、もらえるかどうかの大きなカギを握ります。妊娠中の大変な時期だからこそ、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

退職日の出勤はNG

出産手当金を退職後も続けて受け取るために、最も注意すべきポイントは「退職日に出勤しないこと」です。この条件を知らずに退職日に出勤してしまい、手当金を受け取れなくなった方が実際に多くいらっしゃいます。

出産手当金は、病気やケガで働けない期間の所得を補償する制度です。そのため、退職日に出勤できる状態であれば「働けない状態ではない」と判断され、退職後も続けてもらえる対象外となってしまいます。たとえ引き継ぎや挨拶のためだけに顔を出すつもりでも、出勤記録が残れば手当金を受け取る資格を喪失します。

退職日は有給休暇を取得するか、欠勤扱いにしてもらうことが重要です。会社によっては「最終日だけでも来てほしい」と言われるかもしれませんが、出産手当金の受給を優先するなら、きちんと事情を説明して理解を得るようにしましょう。産前休業に入っている場合でも、退職日だけは特に注意深く確認してくださいね。

ただし、退職日以外の日については、産前休業開始前まで通常通り勤務していても問題ありません。大切なのは「退職日当日の出勤状況」です。この1日の過ごし方が、今後約4ヶ月分の手当金受給に大きく影響することを忘れずに、退職日の予定を慎重に決めていきましょう。

退職直前まで健康保険に継続加入していること

出産手当金を退職後も受け取りたいなら、退職日まで続けて健康保険に加入している必要があります。さらに、退職日以前1年間(12ヶ月)継続して同じ健康保険に加入していることも大切な条件です。

この「1年間の継続加入」という条件は、転職経験がある方や雇用形態が変わった方にとって特に注意が必要な点です。例えば、派遣社員から正社員になった場合や、別の会社に転職した場合、健康保険証の記号番号が変わっていると加入期間がリセットされてしまう可能性があります。同じ会社でも、雇用形態の変更により加入する健康保険組合が変わることもあります。

妊娠発覚後に転職した方や、結婚を機に勤務先を変えた方は、現在の健康保険加入期間を正確に把握することが大切です。加入期間が1年未満の場合、残念ながら退職後の手当金は受け取れません。ただし、以前勤めていた会社の健康保険と現在の健康保険が同じ保険者であれば、通算して1年以上になる場合は受給できます。

健康保険証を確認する際は、記号番号だけでなく、保険者名(◯◯健康保険組合など)もチェックしてくださいね。不明な点があれば、人事部や健康保険組合に直接問い合わせることをおすすめします。妊娠中は体調管理だけでも大変ですが、将来の生活安定のために、この確認作業は必ず行っておきましょうね。

退職時に手当金の「支給要件」を満たしているか確認

退職時に出産手当金を受け取る条件を満たしているかどうかの確認は、退職後も続けてもらうための最後の、そして大切なステップです。支給要件とは、具体的には「お仕事ができない状態」であることを指します。

妊娠・出産の場合、産前6週間(多胎妊娠は14週間)以降であれば、医師の証明により「お仕事ができない状態」として認められます。つまり、産前休業期間に入っていることが前提となります。産前休業開始前に退職してしまうと、この支給要件を満たしていないとして退職後も続けてもらえる手当金が受け取れない可能性があります。

退職日の設定は、産前休業開始日以降にすることが安全です。出産予定日を基準として逆算し、適切な退職日を決めるようにしましょう。ただし、医師から安静指示が出ている場合や、妊娠による体調不良で既に休職している場合は、産前休業期間前でも支給要件を満たす可能性もあります。

支給要件の判断は複雑で、個人の状況によって大きく異なります。妊娠の経過、体調の変化、医師の診断内容、勤務状況など、様々な要因が関わってきます。自己判断で退職日を決める前に、勤務先の人事担当者や加入している健康保険組合に相談することが大切です。専門家のアドバイスを受けることで、確実に手当金を受け取れる退職プランを立てることができるでしょう。

申請で損しない!出産手当金の手続きガイド

出産手当金の申請手続きは、「これで合っているのかな?」と不安になりますよね。もし申請のタイミングや書類の準備を間違えてしまうと、支給が遅れたり、もらえる金額が減ってしまったりすることもあるんです。

出産手当金の申請は、正しい手順で進めれば決して難しいものではありませんよ。しかし、書類の不備や提出タイミングのズレで支給が遅れてしまうケースが少なくないのも事実です。特に初めての出産を控えた方にとって、慣れない手続きは不安の種になりがちです。

ここでは、申請で失敗しないための具体的なポイントを、実際の手続きの流れに沿ってご紹介しますね。出産前後の慌ただしい時期だからこそ、事前に準備できることは早めに済ませておくことが大切です。

必要な書類と提出タイミング

出産手当金の申請に必要な書類は主に3つです。まず「健康保険出産手当金支給申請書」は、加入している健康保険組合や協会けんぽから取得します。多くの場合、会社の人事部や総務部が用意してくれることが多いですが、直接保険者のホームページからダウンロードすることも可能です。

この申請書には、あなた自身が記入する「被保険者記入欄」、会社が記入する「事業主記入欄」、そして医師が記入する「医師・助産師記入欄」があります。医師記入欄については、出産した病院で記入してもらう必要があるので、退院時に忘れずに依頼しておきましょう。

提出タイミングについては、産休開始日から2年以内であれば申請できますが、早めに手続きを進める方が安心ですよ。産前分(出産予定日以前42日間)と産後分(出産日翌日から56日間)に分けて申請することもできます。産前分は産休に入ってすぐ、産後分は産後休業が終了してから申請するという方法を取る方も多くいらっしゃいます。

ただし、出産日が予定日からずれた場合は支給日数が変わるため、産前産後をまとめて申請する方が計算ミスを避けやすいでしょう。出産後に一括で申請する場合は、産後休業終了後1〜2週間以内を目安に提出すると、支給までの期間が短縮されるでしょう。

会社との相談ポイント

出産手当金の申請では、会社との連携が欠かせません。まず、産休の開始日と終了日を正確に決めることが重要です。産前休業は出産予定日の6週間前から取得できますが、必ずしもその日から休む必要はありません。ただし、出産手当金は実際に休んだ日のみが支給対象となるため、いつから産休を取るかは給付額に直接影響します。

会社の人事担当者には、出産手当金の申請について早めに相談しておきましょうね。会社によっては独自の申請手順やルールがある場合があります。例えば、申請書の会社記入欄を記入してもらうタイミングや、給与支払いとの調整方法などがあるでしょう。

特に重要なのが、産休中の給与の取り扱いについての確認です。もし会社から産休中に給与が支払われる場合、その金額によっては出産手当金が減額されたり支給されなかったりする可能性もあります。出産手当金は「給与が支払われないこと」が前提の制度だからです。

また、健康保険料や厚生年金保険料の産前産後休業期間中の免除手続きについても、併せて相談しておくと良いでしょう。これらの保険料免除は別途申請が必要で、会社を通じて手続きを行います。出産手当金と同じタイミングで進めることで、手続きの負担を軽減できるはずです。

よくある申請ミス&回避法

出産手当金の申請でよく見られるミスのひとつが、医師記入欄の不備です。出産した病院で記入してもらう際、出産日や在胎週数の記載漏れがあると、申請が差し戻されてしまいます。退院時に記入をお願いする際は、必要事項がすべて記載されているか、その場で確認することが大切です。

また、振込先口座の記載ミスも多く見られます。口座番号や支店名の間違いはもちろん、旧姓のままの口座名義になっている場合も注意が必要です。結婚や出産を機に姓が変わった方は、申請書の名義と口座名義が一致しているかを必ず確認してくださいね。

申請時期に関するミスでは、産休開始日の認識違いがあげられます。出産予定日より早く出産した場合、予定していた産前休業期間が短くなります。逆に予定日より遅く出産した場合は、産前休業期間が延長されます。このような場合の支給日数の計算を間違えやすいため、不安な時は会社の担当者や健康保険組合に確認することをおすすめします。

書類の提出方法についても注意点があります。郵送で提出する場合は、必ず簡易書留など記録が残る方法を選びましょう。また、コピーを手元に保管しておくことで、万が一書類が紛失した際にも再提出がスムーズに行えます。

これらの手続きは複雑に感じられるかもしれませんが、一つ一つ丁寧に進めれば大丈夫ですよ。もし申請について不明な点や不安なことがあれば、加入している健康保険組合や社会保険労務士などの専門家に相談することで、より確実で安心な手続きが可能になります。状況に応じた適切なアドバイスを受けることで、出産という大切な時期を経済的な心配を最小限に抑えながら過ごすことができるでしょう。

よくある質問(Q&A)

出産手当金について、多くの女性が抱く疑問や不安にお答えします。複雑に感じる制度も、あなたの状況に合わせて確認すれば、意外とシンプルに判断できることも多いんです。

勤続1年未満でももらえる?

勤続1年未満でも出産手当金は受給できます。 ただし、これは健康保険の加入期間が1年以上継続していることが条件となります。

多くの方が「勤続年数」と「保険加入期間」を混同してしまいがちですが、実は別々のものと考えるのが良いでしょう。たとえば、前の会社で6か月間健康保険に加入し、転職先で7か月働いている場合、勤続年数は7か月でも保険加入期間は合計で1年1か月となります。この場合、出産手当金の受給条件を満たしていることになります。

重要なのは、**保険料を継続して支払っていた期間が通算で1年以上あるかどうか**という点です。転職時に空白期間があった場合は、その期間は含まれませんが、国民健康保険への切り替えが適切に行われていれば問題ありません。

また、契約社員や派遣社員の方でも、勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以上であれば社会保険の加入対象となり、出産手当金の受給資格を得ることができます。雇用形態そのものよりも、実際の労働条件と保険加入状況が判断の鍵となります。

ご自身の保険加入履歴に不安がある場合は、年金事務所や加入している健康保険組合に問い合わせることで、正確な加入期間を確認できます。意外にも条件を満たしているケースが多いので、諦める前に一度確認してみることをおすすめします。

退職後に申請できる?

退職後でも一定の条件を満たせば出産手当金を受給できます。 この制度は、働いていた女性が安心して出産に臨めるよう設けられているため、退職のタイミングによって支給が止まることはありません。

退職後に受け取るための主な条件は、退職日まで継続して1年以上健康保険に加入していることと、退職日に出産手当金を受け取っているか、受け取る条件を満たしていることです。具体的には、退職日が出産予定日の42日前以降であれば、退職後も継続して受け取れる可能性が高くなります。

注意したいのは、退職日に働いてしまうと手当金を受け取る資格を失う可能性があるので注意が必要です。たとえ有給休暇の消化期間中であっても、最終出勤日以降は実際に勤務しないことが重要です。「最後の挨拶だけ」と軽い気持ちで出社してしまい、受給資格を失ってしまったケースもあるため、退職日の扱いについては事前に会社の人事担当者と十分に相談しておくことが大切です。

申請手続きは、退職後であっても在職中と同様に行えます。必要書類は会社から受け取った健康保険被保険者証や退職証明書などですが、退職後は直接健康保険組合や協会けんぽに申請することになります。

退職を検討している妊娠中の方は、出産手当金の受給可能性を含めて、退職のタイミングを慎重に判断することが経済的な安心につながります。

国保でも受給できる?

国民健康保険(国保)単体では出産手当金は支給されません。これは多くの方が混乱しやすい点ですが、出産手当金は被用者保険(会社員が加入する健康保険)の給付制度であり、国保には同様の制度が存在しないためです。

ただし、会社員から国保に切り替わった場合でも、一定の条件を満たせば出産手当金を受給できる可能性があります。具体的には、退職前に1年以上継続して健康保険に加入しており、退職時に既に出産手当金を受け取っていたか、受け取る条件を満たしていた場合です。この場合、国保に加入後も、以前加入していた健康保険から出産手当金が支給されます。

国保加入者が受けられる出産関連の給付としては、出産育児一時金があります。これは出産手当金とは別の制度で、国保でも健康保険でも基本的に同額(現在42万円)が支給されます。出産手当金と出産育児一時金は併用できるため、条件を満たす方は両方受け取ることが可能です。

自営業の方や個人事業主の配偶者の方など、もともと国保に加入している場合は、残念ながら出産手当金の対象外となります。しかし、出産育児一時金に加えて、自治体独自の子育て支援制度や助成金を利用できる場合があるため、お住まいの市区町村の子育て支援窓口で相談してみることをおすすめします。

制度が複雑で分かりにくい部分もありますが、ご自身の保険加入履歴や現在の状況について専門家に相談することで、受けられる支援を見落とさずに済むでしょう。

まとめ

出産手当金は、働く女性が安心して出産に臨めるよう支える大切な制度です。ただし、健康保険の種類や加入期間、退職タイミング、申請期限など、少しの見落としで数十万円の給付を逃してしまうケースも少なくありません。

出産予定日が決まった段階で、自分の保険加入状況や退職予定日、産休の開始日をしっかり確認しておくことが、スムーズな受給への第一歩です。条件や手続きのポイントを早めに把握することで、産前産後の経済的不安を大きく減らせるでしょう。

「自分の状況だと本当にもらえるのかな?」「退職予定だけど条件を満たせるか不安…」と感じている方は、健康保険組合や社会保険労務士といった専門家への早めの相談がおすすめです。専門家のアドバイスを受けることで、受給漏れを防ぎ、安心して出産準備に集中できますよ。